учении его знали лишь понаслышке, в основном через посредство Платона и других философов (причем многое было домыслено ими), а самих сочинений уже никто не имел.

Не желая мириться с тиранией Поликрата, Пифагор удалился в Италию и основал там в городе Кротоне школу, а вернее, тайный союз своих последователей и единомышленников. Их было около трехсот человек, мужчин и женщин, и они приобщались будто бы к некоему особому знанию, вызывая подозрение и возмущение со стороны по старинке мыслящего народа. В основе учения пифагорейцев лежало убеждение в том, что в тысячелетнем круговращении жизни земной души проходят через тела различных людей, животных и даже растений, и смерть, таким образом, есть не что иное, как очередное перевоплощение. Они считали грехом убивать животных и есть их мясо, поскольку животные также имеют бессмертную душу. Вступая в союз, пифагорейцы пять дней проводили в молчании, внимая только речам своего почитаемого, как бога, учителя, но даже не видя его, пока не закончатся предварительные испытания. О Пифагоре ходили легенды, будто он вышел к людям, пробыв до этого двести семь лет в Аиде; он казался всеведущим, величественный и грозный, как Аполлон, взыскующий высших тайн бытия и лишь одними ими дорожащий. «Жизнь, — говорил он, — подобна игрищам, иные приходят на них состязаться, иные — торговать, а самые счастливые — смотреть: так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы — до одной только истины».

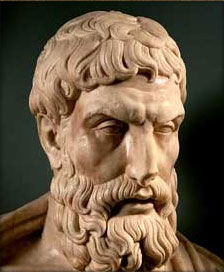

Пифагорейцы считались приверженцами олигархии (хотя, по существу, их учение явилось одной из первых попыток уравнять всех людей перед лицом вечной жизни), их вера казалась кощунством по отношению к привычным богам, и, как доносят до нас легенды, почти все члены союза погибли в огне во время одного из своих собраний в доме Милона в Кротоне где-то в 500 году до н. э. О смерти самого Пифагора не известно ничего достоверного, учение же его держалось еще несколько столетий. С Пифагора античные авторы начинали обычно свой перечень так называемых «разрозненных философов» (не принадлежавших к каким-то школам и не связанных или же почти не связанных ни с какой другой из современных им мировоззренческих систем), который они завершают Эпикуром.

При всем различии таинственных построений Пифагора и той системы взглядов, которая сделалась впоследствии известной под названием эпикуреизма, всех их: и Пифагора, помнящего о своих предшествующих жизнях, и Гераклита, жившего лишь затем, чтобы «постигать знание, которое правит всем через все», и «задорного бичевателя Гомеровых кривд» Ксенофена, и великолепного чудодея Эмпедокла, и, наконец, восхищавшегося ими в свои юные годы сына Неокла — всех их роднило, объединяло «главное мнение»: глубокое убеждение в материальности вечно сущей и вечно меняющейся Вселенной, которой правят вытекающие из этой самой материальности и доступные познанию законы. Их объединяло неистребимое желание проникнуть в эти законы, прокладывая человечеству путь к осуществлению конечной и, может быть, единственной его цели — стать материей, саму себя осмысляющей. Казалось бы, зачем нам, решившим проследить жизненный путь одного из последних материалистов античности, вспоминать об этих далеких его предшественниках? Но дело в том, что без сравнения с ними, жившими на самой заре европейской цивилизации и во многом определившими дальнейшее ее развитие, невозможно понять до конца ни смысл и сущность философии Эпикура, значение его горького равнодушия, завершающего многовековой дерзкий поиск эллинской мысли, ни саму его личность: не открывателя, не наставника, не строгого судии заблуждений и слабостей своих современников (какими претендовали быть Гераклит или же Платон), но — Спасителя людей, спасителя от нарастающей жестокости и бесчеловечности, от страха, беспомощности и отчаяния перед уже ясно вырисовывающимся финалом их поучительной и блистательной истории.

Слабела, хирела Эллада, все более мизерными становились дела и заботы греков (теперь уже не свободных людей, но бесправных и льстивых подданных сначала македонских царей и наместников, а потом презирающих их римлян). Менялись задачи философии, менялись и сами фигуры философов, все больше превращавшихся из создателей грандиозных космогонических систем или в проповедников разумного компромисса с сильными мира того, или же в отчаянно-грозных пророков грядущего катаклизма. И даже уже Эпикуру великие «мужи-философы» прошлого казались порой такими же мифическими, как Агамемнон или Паламед, так они были не похожи на окружавших его людей, людей, не слишком-то просвещенных, постоянно озабоченных добыванием жизненных средств, обуреваемых сомнениями и страхами, опустившихся, близких порой к отчаянию. И поэтому сыну клеруха Неокла хотелось знать все о великих мыслителях прошлого: ему хотелось надеяться, верить, что сила гордого и непреклонного духа этих факелоносцев в бесконечной эстафете познания, мощь их ума, навеки запечатленная в их сочинениях (поражавшая даже в тех немногих фрагментах, которые пощадило равнодушное время), что все это может стать опорой и ему, рожденному, как видно, для тех же самых задач, но уже в очень печальное время… Хотя, впрочем, чем больше он узнавал о жизни этих мудрецов, тем больше приходил к убеждению, что жизнь человеческая, жестокая, неустроенная и не слишком-то разумная, всегда оставалась одной и той же, и быть философом — означало разглядеть в этом хаосе никем не управляемого бытия высшую гармонию мира, поверить в нее и донести до людей.

Разве было более радостным или же спокойным то время, когда два с половиной столетия назад нищий старик Ксенофан пел на рынках и площадях за грошовую плату, а то и просто за сытный обед собственного сочинения поэмы на исторические и философские темы? После того как ионийские города подпали под власть персов, Ксенофан, учившийся у Анаксимандра, навсегда покинул родной Колофон и более шестидесяти лет странствовал с посохом в руках от египетского Навкратиса до скифской Ольвии, вспоминая в поэме «Основание Колофона» былое величие своих соотечественников. Причину поражения греков Колофона, Милета, Эфеса он видел в том, что они променяли суровую доблесть предков на тину восточной роскоши и сделались в силу этого неспособными к сопротивлению варварам. Какое-то время Ксенофан прожил в Сицилии, а под конец своей долгой жизни (он умер почти ста лет от роду) поселился в Италии, в недавно основанном городе Элее.

Из многолетних странствий он вынес убеждение в том, что жизнь на земле развивалась не так, как толкуют об этом мифы и наивные предания древних. Окаменелости растений, кости вымерших животных, которые довелось ему видеть, наводили на мысли о том, что земная поверхность имела когда-то совсем иной вид, что море и суша менялись местами, а люди лишь по истечении неизвестно сколь долгого времени превратились в разумные существа и создали культуру и общество. Обширность знаний Ксенофана (за что его порицал Гераклит) удивляла современников. «Он утверждал, что есть четыре основы сущего, что миры бесчисленны, но неизменны», что не боги (и тем более не олимпийцы, над которыми откровенно смеялся бродячий философ) сделали человека тем, что он есть, а он сам создал и себя самого, и все то, что он имеет теперь: «Боги не все открыли смертным от начала, но сами они, ища, находят постепенно лучшее».

Однако человек своего времени, Ксенофан не мог отказаться окончательно от идеи бога, считая, что миром правит некое «высшее существо», мировая душа, пронизывающая собой все сущее. Утрата отечества, нелегкая жизнь без родных и близких, разноречивые впечатления, свидетельствующие о бесконечной переменчивости всего сущего, — все это наводило на мысль о том, что достоверное знание о мире, по-видимому, невозможно: «Достоверного знания… о том, что я называю целым природы, никто никогда не имел и не будет иметь, и если бы даже кому-нибудь и случалось высказать истинное, он бы сам того не знал, ибо над всем царит мнение». И поэтому в отличие от своего учителя, ионийского натурфилософа Анаксимандра, стремившегося выявить первоэлементы всех вещей, Ксенофан избегал определенности выводов и, по словам Аристотеля, «ни о чем… не высказывался с отчетливой полнотой», не сомневаясь лишь в том, что здесь, у нас все родилось из земли и в нее же вернется. Многие изречения Ксенофана воспринимались его современниками как пророчества.

Но с еще большим, поистине трепетным благоговением воспринимались в течение ряда столетий изречения Гераклита, сына Блосона из Эфеса, прозванного Темным за сложность и запутанного слога. Он «с детства… заставлял дивиться себе: в молодости — утверждая, что он ничего не ведает, а взрослым, что он знает все», а его сочинение о мироздании (эта грандиозная, проникнутая провидческим пафосом книга о всеобщей космической борьбе) по праву считалось драгоценнейшим из достояний эллинской мысли. В ней Гераклит попытался пересказать людям то, о чем поведал ему самому вечный голос вселенского Логоса, который «недоступен пониманию людей ни раньше, чем они услышат его, ни тогда, когда он впервые коснется их слуха». Эту книгу первым принес в Элладу некий Кратет, утверждавший, что нужно быть делосским водолазом, чтобы не захлебнуться в ней. И действительно, архаически-торжествепная темнота ее стиля, сложность фраз (напоминавших язык трагедий Эсхила), в чем менее прозорливые и не столь одаренные толкователи усматривали не только небрежность, но даже временные «затмения сознания», — все это заставило немало потрудиться античных комментаторов.

Гераклит был из тех людей (которых, если присмотреться, не так уж мало во все времена, хотя в сумрачные периоды упадка того или иного общества их становится, конечно, меньше), для которых самым важным является вопрос: «А что же там, за пределами нашей земли, за гранью этого мира?», которых процессы, происходящие в космосе, интересуют гораздо больше, чем окружающая их жизнь и, уж конечно, больше, чем их собственное благополучие. Такие люди словно бы и рождаются только затем, чтобы открыть для разумных существ хотя бы какие-то из законов Вселенной, хотя бы приблизить не ведающих о красоте мироздания и озабоченных прежде всего преходящими проблемами собственного существования к так никогда до конца и не постижимой грандиозности вечного пространства и времени.

Уже с молодых лет поглощенный, очарованный дарованным ему откровением вечной текучести бытия, величественной и страшной картиной периодически вспыхивающего космоса, Гераклит уступил брату сан базилевса (царя-жреца) в их древнем Эфесе и в дальнейшем всецело посвятил себя осмыслению мира. Именно осмыслению, ибо единственным средством познания была для него интуиция, позволявшая ему проникать в скрытую гармонию извечных противоположностей мироздания и бытия, чтобы воссоздать ее потом в пророческой символике своей поэзии. Нетерпимый к людям, считая себя причастным к мировой судьбе и необходимости, презирая суету бытия и человеческие слабости, Гераклит удалился в горы и прожил там почти до конца своих дней, «кормясь быльем и травами».

Этот сумрачный гений не ставил своей задачей выявление закономерностей жизни людской, того бытия, которое было для него, причастного ко вселенскому разуму,