надо было решить вопрос, где жить. Люди снимались с насиженных мест, покидали землю своих прародителей. Все пришло в хаотическое, всеразрушающее движение. Пенджаб, его города и села задыхались в дыму пожарищ, всюду лилась кровь. По дорогам в противоположных направлениях двигались нескончаемые колонны беженцев. Голодные и полураздетые, погибая в пути, люди стремились к непонятной для себя цели по другую сторону новой границы, где у них не было ни крова, ни пищи, ни занятия – ничего, кроме неизвестности и их бога. По приблизительным подсчетам, более шести миллионов мусульман и четырех с половиной миллионов индусов переместились из одной страны в другую. Около 700 тысяч человек погибло.

Вот что писала одна из газет о роли в этой трагедии индийского народа тогдашнего губернатора Пенджаба англичанина Дженкинса: «В истории Пенджаба он надолго останется как самый бездарный и самый бессовестный из всех тех, кто когда-либо сидел в губернаторском кресле. Мы не знаем, в какой степени английское правительство санкционировало его политику натравливания пенджабцев друг на друга, но если англичане все еще намерены использовать сикхов как клин для вбивания между Пакистаном и Индией, то лучшего шулера для игры этими краплеными картами они найти не могли».

Маунтбеттен забыл о своих «заверениях солдата», данных им Ганди и другим лидерам, сохранить мир в Индии. Теперь он говорил, что армия не в силах контролировать положение.

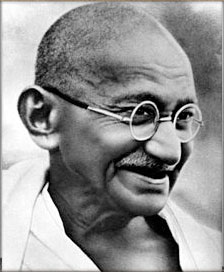

В сентябре 1947 года Ганди переехал в Дели и поселился в громоздком особняке, принадлежавшем крупнейшему индийскому промышленнику Бирле. Не привыкший к комфорту, Ганди спал на циновке, брошенной на мраморный пол.

Нашлось немало людей, которые бросали в лицо Махатме Ганди горькие, обидные слова, говоря о его слепой, догматической приверженности принципу ненасилия. Метод Ганди сурово критиковался не только в Индии, внутри Конгресса, другими политическими партиями страны, но и в Советском Союзе, где сталинские идеологи воинственно претендовали на истину в последней инстанции. Практический и конкретный гуманизм Ганди противоречил лозунговому, абстрактному человеколюбию Сталина, полагавшемуся в политике и в своих поступках на силу авторитарной власти.

– Ганди идеализировал политику и превратил ее в сентиментальное орудие богословов, решивших заняться не своим делом. Политика – вещь жестокая, это-де почти всегда насильственная и зачастую кровавая борьба одних против других, – отовсюду слышал Махатма обвинения в свой адрес.

Он не считал нужным отвечать тем, кто не останавливался перед прямыми выпадами и оскорбительными заявлениями, называя его агентом английского империализма.

Его мало трогали подобные чудовищные обвинения. Он и не думал оправдываться: нечестный умысел оскорбителя и без того был очевиден для всех.

Ганди готов был говорить о своих заблуждениях и открыто признавал собственные ошибки, но при этом он не отступился от веры в истинность ненасилия как основополагающего принципа организации человеческого общежития на нашей Земле, если не сейчас, то в ближайшем будущем. Он продолжал видеть в ненасилии «величайшую силу на службе человечества, более действенную, чем самое мощное оружие разрушения, изобретенное человеческим гением». Ганди не уставал и теперь повторять, что ненасилие – это не отказ от активных действий, не робость перед испытаниями, напротив – самоотверженный и мужественный акт, бесстрашный вызов каждого человека в отдельности и всех вместе власти зла, несправедливости и национальному угнетению.

— Мы ежедневно расплачиваемся дорогой ценой за бессознательную ошибку, которую допускали, смешивая пассивное сопротивление с ненасильственным, – отвечает Ганди своим оппонентам. – Если бы я не допускал и сам этой ошибки, мы не были бы свидетелями этого унизительного зрелища бездушного и бесчеловечного братоубийства.

— Как можно добиться политической цели, – спрашивают Ганди, – не ответив на силу силой, не подвергнув и не разгромив для этого врага?

— У вашего врага, нередко мнимого, воображаемого противника, есть свое понимание цели, свое человеческое достоинство, ему так же дорога жизнь, как и вам, – терпеливо разъясняет Ганди. – Сатьяграх не должен проявлять к нему ненависти и лишать его жизни. Больше того, вы не сатьяграх, если молча, пассивно наблюдаете, как убивают вашего врага. Вы должны защитить его даже ценой своей жизни. Постыдные общинно-религиозные погромы были бы невозможны, если бы так поступали и индусы, и мусульмане… К тому же разве они враги друг другу? – с недоумением задает вопрос Ганди. – Врагами их делает только насилие. Взаимная ненависть ослабляет и тех и других. Любая третья держава легко поработит Индию, пока индусы и мусульмане готовы перерезать друг другу горло.

— Но вы оказались банкротом, – раздавался хор голосов. – Кругом вершится насилие. Ваше ненасилие – не что иное, как химера. Вы наивный мечтатель.

— Я должен признать банкротство свое, но не принципа ненасилия. Я уже говорил, что ненасилие, которое практиковалось на протяжении истекших тридцати лет, было ненасилием слабых. Индия не имеет опыта ненасилия сильных, – продолжал отстаивать свои убеждения Ганди и принимал вину за происходящую трагедию на себя, утверждая, что не сумел научить народ подлинному ненасилию.

В эти трагические дни Махатма Ганди отдавал последние силы своей великой души примирению индусов и мусульман. Несмотря на кровавые погромы, на вакханалию диких страстей и взрыв у людей звериного гнева, вопреки всему ужасу, он продолжал верить, что человеческое братство – не фраза и что подлинная природа человека – любовь и милосердие, без которых цивилизация погибнет. Больше всего его повергало в уныние то, что разное представление людей о боге – о высшем понятии справедливости – толкает их на безотчетное насилие, тогда как первоосновой всякой религии являются общечеловеческие ценности. Ганди страдает из-за того, что религия может служить источником зла и насилия. В своих выступлениях перед людьми, измученными религиозными распрями, Ганди смело отбрасывает ханжеские постулаты своекорыстных служителей культа. Он не делает различий между исламом и индуизмом, между Кораном и священными книгами индусов: добро едино, как едины и люди.

Не всеми своими соратниками доволен Бапу. Некоторые из конгрессистов-индусов поддались религиозно-шовинистическому настроению и отказывались вести честную работу среди мусульманской общины. Этим настроениям поддался и Патель, один из его сподвижников. Неру вместе с Пателем снова приезжали к вождю в «Бирла-хаус» – спрашивать совета. Ганди настаивал на том, чтобы правительство на деле проявило заботу о мусульманах, занялось устройством их быта и приняло неотложные меры, которые полностью бы исключали их дискриминацию и обеспечивали бы им полную безопасность со стороны экстремистских элементов.

Патель, выслушав Ганди, резко возразил ему, обвинив в якобы неоправданных симпатиях к мусульманам. А ведь он, Патель, слывет ортодоксальным гандистом, верным учеником и последователем Махатмы. В самом деле, нет ничего опаснее ортодоксальных учеников: заучив слова, в которые облечена идея учителя, они не понимают ее живой души. Они претендуют на право идейных наследников учителя, а на деле становятся его духовными палачами. Такое в жизни случается, к сожалению, не так редко. Но не все так безысходно и мрачно: Ганди был доволен, что не ошибся в Неру – ему чужды какие-либо религиозные амбиции; он выше личных обид и частных разногласий, его всегда бодрствующий разум соединен с сердцем гуманиста и патриота, его нельзя ввести в заблуждение разжиганием лживых националистических страстей, недоверия и подозрений в индийской общине; он терпелив, мягок, но несгибаем – дай бог ему сил и умения.

Почти каждый вечер в это жестокое время испытаний посещала Бапу удивительно деятельная и бесстрашная Индира. О самоотверженной работе, требовавшей большого мужества, которую дочь Неру проводила среди беженцев, Бапу был наслышан, но не от нее. Много раз Индира оказывалась в самой гуще разъяренной, ослепленной гневом толпы и, словно чудотворная богиня, предотвращала кровопролитие. Поразительная внутренняя сила этой женщины действовала на людей гипнотически.

— Я слышал, Инду, что ты, рискуя собой, спасла жизнь человеку. Правда ли это? – спросил Бапу.

— Да, было такое, – призналась Индира.

— Почему же ты никогда не рассказываешь мне о своих поступках?

? А не о чем особенно рассказывать. Я действовала, не задумываясь о последствиях, – ответила она и, солнечно улыбнувшись, добавила: – Чувства сильнее рассудка.

Ганди ласково смотрел на Индиру. Он был удовлетворен ее ответом, хотя и уточнил:

– Душа, любовь к людям сильнее страха.

Его методом борьбы всегда была апелляция к сердцам и совести людей, поэтому он мог понять, что имела в виду Индира.

Ганди открывает в Индире редкий дар – ее способность влиять на людей. Кто, как не она – отважная, честная, молодая женщина, может пробудить добрые, человеческие чувства!

Вождь просит Индиру поехать в штабы мусульманских и индусских общин в Дели и склонить их к примирению. Задача, за которую не всякий бы взялся!

Старый вождь знает – это может сделать с успехом бескорыстная молодость, дочь его самого близкого и дорогого ему друга. Опасно? Да, очень. Случись худшее, и он не вынесет ее гибели: слишком невосполнима была бы утрата. Но нет такой цены, которую он не уплатит за национальный мир.

В Дели продолжали стекаться пенджабские беженцы. К началу 1948 года на окраинах города их скопилось до 400 тысяч. Религиозно-общинные погромы начались в самой столице. Гибли люди, разрушались исторические памятники и святыни мусульман. Рушились жизненные идеалы Бапу.

Каждый день перед «Бирла-хаус» собирались сотни и тысячи людей, чтобы послушать проповеди Ганди, его страстные призывы к религиозной терпимости, к братству, единению индусов и мусульман, всех индийцев. Но, как никогда раньше, многие люди оставались глухи к пламенным словам своего вождя. Все чаще воинствующие фанатики – в одинаковой мере и индусы, и мусульмане – угрожающе выкрикивали: «Ганди мурдабад!» – «Смерть Ганди!»

Бапу не видит другого выхода, кроме как прибегнуть к своему обычному оружию – 12 января 1948 г. он объявляет шестнадцатую за свою жизнь голодовку протеста и заявляет, что будет продолжать ее до тех пор, пока в Дели не восстановятся мир и спокойствие. Ганди находился в состоянии морального и физического истощения, его жизнь угасала. Сколько-нибудь длительная голодовка означает для него неминуемую смерть. Неру, Патель, Азад пытаются уговорить Ганди отказаться от голодовки, но тщетно.

Вся страна, все честные индийцы – мусульмане и индусы – с сочувствием и страхом следят за протестом престарелого вождя, который решил отдать свою жизнь в укор религиозным фанатикам. Многие люди, как бы прозрев, одумавшись, останавливаются перед совершением преступления. В столице проходят митинги и демонстрации солидарности с Ганди. 18 января представители индусов и мусульман в присутствии Махатмы клянутся сохранить мир между общинами и распространить его на всю Индию и Пакистан.

В стране воцаряется торжественное спокойствие. Махатма прекращает голодовку. Однако религиозные экстремисты только затаились. Они недовольны таким исходом событий и обвиняют вождя в «предательстве священного дела индусов», открыто грозя ему расправой. 20 января, в тот момент, когда Ганди выступал перед тысячами людей, террорист бросил в