приостановить сатьяграху 18 апреля. Он сознавал, что подготовка к сатьяграхе была еще недостаточной, что он обратился к народу с призывом к гражданскому неповиновению прежде, чем тот был готов на него откликнуться, а главное, что ему нужно более надежное окружение. «Если даже те, среди которых я работал и которых считал вполне подготовленными к ненасилию и самопожертвованию, не могли воздержаться от насилия, то ясно, что сатьяграха невозможна». Он допустил ошибку — «огромную, как Гималаи» (этому выражению суждено было стать крылатым). «Мое признание навлекло на меня немало насмешек. Но я никогда не сожалел о своем признании, ибо всегда считал, что только тот, кто рассматривает свои собственные ошибки через увеличительное стекло, а ошибки других через уменьшительное, — способен постичь относительное значение того и другого»[153].

Открывать другим самые тайные поступки, свои неудачи и постыдные дела, не таить от них своих сомнений — не из эксгибиционизма, а ради истины, и потому что только так, обнажаясь, раскрываясь совершенно, он мог по-настоящему быть близок к ним и находиться в ладу с самим собой. Так, он исповедался в феврале 1936 года в интервью газете «Хариджан»[154], когда ему было 66 лет и, принужденный к отдыху, он был смущен желанием: «Я не могу припомнить ни одного примера за 36 лет неослабных усилий подобного волнения ума… Я был отвратителен сам себе». И ожидаемый вывод: «Признание в этом несчастном опыте принесло мне величайшее облегчение»[155].

Однако признание в «гималайской ошибке» не успокоило тех из его сторонников, которые считали, что сатьяграха окончилась неудачей. «Они считали, что массовая сатьяграха никогда не осуществится, если я ставлю непременным условием проведения сатьяграхи мирное поведение населения»[156]. Правы ли они? Одной из главных проблем Ганди было то, что он становился зачинщиком народного движения, стараясь, чтобы оно не вылилось в беспорядочное насилие; тогда, сколько бы правительство ни применяло кровавых репрессий, чтобы обеспечить себе таким образом повсеместную победу, его старания будут напрасны. В данном случае власти показали свою жестокость, запаниковали и в конечном счете потеряли лицо. Со своей стороны, Ганди доказал, что способен вызвать и остановить движение беспрецедентного размаха. Он был известен на всю страну, и его престиж еще более возрос после этого столкновения. Правительство, признавая власть Ганди над толпой, отныне относилось к нему, как к особому феномену, а не обычному смутьяну, стараясь использовать его влияние в своих целях.

Эти события вызвали волну страха среди британцев. Страх принял обличье бригадного генерала. В десять исторических минут он подал миру пример подлости, которой будет отмечено развитие колониализма.

Арест Ганди взволновал население Пенджаба. Искрой, высекшей пламя, стал арест двух местных активистов, и в Амритсаре разбушевавшаяся толпа поджигала дома, обрезала в нескольких местах телеграфные провода, избила нескольких европейцев. Это произошло 10 апреля 1919 года. Генерал Дайер, присланный на помощь, запретил всякие собрания. Об этом распоряжении стало известно не сразу.

13 апреля 1919 года, в канун праздника Байсакхи[157], на развалинах городского парка Джалианвала Багх, окруженного высокими стенами, собралась толпа мужчин, женщин, детей — разумеется, без оружия, чтобы праздновать и веселиться. Это происшествие осталось в истории как расстрел в Джалианвала Багх — непоправимое несчастье. На самом деле, это было хладнокровное убийство: Дайер и его войска вошли в парк, разместились на возвышенности примерно в полутора сотнях метров от толпы — более десяти тысяч человек, сгрудившихся внутри ограды, точно в мышеловке. Без предупреждения Дайер приказал войскам открыть огонь. За десять минут было сделано 1650 выстрелов. 379 погибших, 1137 раненых. Цифры. Убивать, пристроившись за пулеметом, из самолета стало легко, а результаты этих «доблестных» подвигов, осуществленных в рамках возложенных полномочий, — сотни трупов — так сказать, абстрактные цифры.

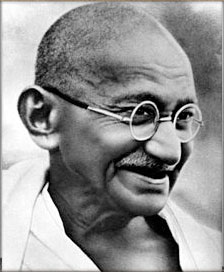

Процитируем снова Эрика Эриксона: «…для деятельности Махатмы в 1919 году характерно стремление к ненасильственному человечеству в противовес подобным заблуждениям». В эпоху, когда гордые государственные мужи еще говорили о «войне, чтобы покончить с войной», а версальские суперполицейские могли упиваться славой мира, который сделает мир «надежнее для демократии», когда русские революционеры поддерживали веру в то, что террор положит начало окончательному «загниванию» государства, один человек в Индии предложил всему миру новое политическое орудие, которое, если использовать его с новым религиозным пылом, «предоставит человеку выбор»[158].

После этого «подвига» репрессии в Пенджабе продолжились с новой силой. «Лидеры были арестованы, провинция объявлена на военном положении. Царил полнейший произвол. Везде были созданы специальные трибуналы, которые стали, однако, отнюдь не судами справедливости, а орудием деспотической воли»[159].

Одним из изобретений генерала Дайера было заставить индийцев ползать на животе, «как черви», на улице, где подверглась нападению белая женщина (для Ганди, которого этот приказ возмутил еще больше, чем бойня, это была одна из тех ситуаций, какой можно противостоять, лишь отрекшись от жизни). Короче, людей не только бросали в тюрьмы, пороли, убивали, расстреливали, но изыскивали тысячу унижений, чтобы напомнить индийцам: они — парии.

Правительство скромно замалчивало трагедию в Пенджабе. Была назначена комиссия под руководством лорда Хантера для расследования причин беспорядков, но индийские политические руководители отнеслись к этой комиссии с подозрением и бойкотировали ее работу; Ганди вместе с несколькими известными адвокатами (в том числе с Мотилалом Неру[160], отцом будущего премьер-министра) поручили произвести независимое расследование. Он убедился в том, до каких крайностей способно дойти британское правительство и какие бесчеловечные и варварские поступки совершить, лишь бы удержать свое господство. Теперь он совершенно стал Махатмой — вождем и спасителем, который вскоре навяжет миру образ невиданного противостояния — «сражения между душой и правительством», как написал Гилберт Мюррей в лондонской «Гибберт джорнэл» в 1918 году. Ганди, предсказал он, будет «опасным и непростым врагом, ибо его тело, которое всегда можно победить, не дает власти над его душой».

Новое превращение: бунтарь

По мере продвижения расследования Ганди собирал свидетельства о невообразимых жестокостях, открывая для себя «тиранию правительства и деспотичный произвол чиновников». Он был невероятно опечален и поражен тем, что провинция, поставившая британской армии наибольшее количество солдат во время войны, подверглась таким репрессиям, а еще больше удивлен тем, что она не «подняла голову». Вину чиновников, на которых лежала ответственность за эти ужасы, быстро замяли, и даже генерала Дайера по-прежнему чествовали как героя в некоторых английских салонах. По поводу расстрела он высказался так: «Я подумал, что это преподаст им хороший урок». И еще одна фраза (которую потом повторяли на все лады) прозвучала из уст генерала, назначенного тогда в Дели, и была воспроизведена в докладе Хантера: «Сила — единственное, что уважают азиаты».

«Существует ли некий тайный кодекс поведения, свойственный властям в Индии, перед которым склоняется цвет великой британской нации?» — спрашивал себя Ганди.

Волей-неволей ему пришлось отказаться от убеждения, которое он так долго поддерживал в себе: этой системе реформы не нужны, с ней нужно покончить рази навсегда. Любовь к империи, которую он проповедовал, поклонение и верность ей, которую он соблюдал, желание добиться признания и равноправного отношения со стороны ее руководства — всё это глубоко укоренившееся стремление к равенству и сопричастности развеялось как дым, уступив место бунту.

В апреле 1915 года он заявил: «Я открыл, что у Британской империи есть некоторые идеалы, которые я полюбил и главным из которых является свобода для каждого подданного этой империи развивать, как он хочет, свои возможности, энергию, представления о чести и все, что допускает его совесть»[161].

Идеалы свободы, поддерживаемые Западом, позволили ему бороться за права индийцев; именно их он хотел придерживаться, а не реального господства, которое открылось ему во всей своей неприглядности, о чем свидетельствует еще манифест, написанный в 1909 году, — «Хинд сварадж».

Это, конечно, была мощная атака на завоевательницу-Англию, но еще и на «современную цивилизацию», повинную, из-за своего хищнического характера и безудержного материализма, во множестве злодеяний, в том числе колонизации, рассматриваемой как прямое следствие тенденций, присущих этой форме современности. Самый дух этой цивилизации был поставлен под вопрос, в большей мере, чем страны или общественные институты, именно от этого духа требовалось освободиться. Атака вдохновлялась сочинениями конца XIX века, в частности книгами Рёскина и Толстого, подвергавших глубокой критике индустриализацию с точки зрения этики и эстетики. Железные дороги, суды, образовательная система, навязавшие Индии английский язык в ущерб ее национальных языков, — всё это было пущено в ход оккупационной державой, чтобы задушить страну. И Ганди предал анафеме все виды прогресса, все формы современной жизни, дающие власть над колонией, равно как и английский парламент (проститутку), врачей (клубок змей), больницы (учреждения для распространения греха), законников (разжигающих раздоры), машины (и их засилье), адвокатов и судейских (чья профессия так же унизительна, как проституция)… Конечно, это было преувеличение, но иначе невозможно поколебать восхищение, с каким индийцы относились к англичанам: оно умаляло национальную гордость, отдаляло элиту от народной культуры и традиций, к которым предстояло вернуться. Англичане же, по его мнению, заслуживали жалости, а не ненависти, потому что были больны своей «сатанинской цивилизацией» (в которой, кстати, от цивилизации одно название), стали жертвами нового добровольного рабства, распространившегося по всему свету, — зависимости от денег и излишеств, которые на них можно купить.

Еще в большей степени, чем Англия, врагом Индии была современная цивилизация, основанная на конкуренции (которая подразумевает насилие над другими) и культе денег. Зол было множество, и их предстояло выкорчевать с корнем. В 1920 году, начав борьбу с империей, Ганди сначала принялся за породивший ее дух, который грозил уничтожить Индию с ее древней культурой, — дух стяжательства и завоевания, одно без другого не бывает. К политической и экономической независимости можно прийти лишь через духовное освобождение. Проблема была сформулирована в плане этики. Внутренняя свобода — покончить с прежней духовной зависимостью — была и политической: покончить с подчинением неправедным законам. Сварадж («радж» — правление, «сва» — свое) именно это и означает: чтобы управлять страной, нужно управлять самим собой.

В Индии не один лишь Ганди обличал «мощное предприятие поставщиков», в которое превратилась цивилизация, занятая исключительно устроением «постоянных пиршеств для обжор», которые, чтобы лучше обжираться, сеют вокруг себя смерть. «Цивилизация, движимая ненормальным аппетитом, должна поглощать множество жертв, чтобы выжить, и эти жертвы обнаружатся в тех частях света, где человечина недорога. Счастье народов Африки и Азии принесено в жертву, чтобы поставлять капризной моде бесконечную череду почтенных отбросов», — писал Рабиндранат Тагор. Обрушиваясь на эгоистичность богатых народов, он сурово судил о самом образе существования западных обществ, где бесконтрольно развивается алчность, которую поощряют и даже восхищаются ею, тогда как многочисленных жертв системы выбрасывают на обочину: «То, что на Западе называют демократией… похоже на слона, предназначенного исключительно для прогулок и