забав самых ловких и самых богатых». В очередной раз обвинение пало на дух наживы. Как и Ганди, Тагор не считал, что Запад создал истинную «цивилизацию» («Я не против прогресса, но если из любви к нему цивилизация должна продать свою душу, я предпочитаю оставаться в первобытном состоянии»). На той же идее об алчности основано пророчество, под которым подписались бы нынешние борцы за экологию: «Хищничество этой породы (рвачей) очень скоро возобладает над восстановительными силами природы… В схватке они попрали все законы морали и видели в бесстыдном удовлетворении своих желаний знак расового превосходства». В результате они «превратили поверхность своей планеты в пустыню, усеянную пропастями. Они опустошили ее изнутри… как плод, чью мякоть пожирают живущие в нем насекомые».

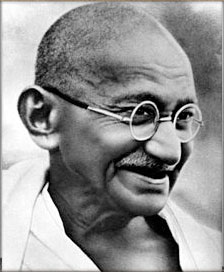

В противовес такому представлению о прогрессе требовалось срочно вернуться к индийской традиции, древней и привычной реальности Бхарат Мата — нашей матери-Индии. Уже слово «сатьяграха» восходило к великому духовному поиску Упанишад[162]. Как и ахимса — «высшая добродетель, высший долг в любой индийской традиции», это понятие глубоко укоренилось в индийской морали: гениальность Ганди была в том, что он расширил поле применения этого древнего правила, которое изначально было личным делом, а потому носило в основном религиозный характер, распространив его на политическую и общественную жизнь, превратил личный идеал в коллективный.

Пробуждение сознания

Еще в Южной Африке Ганди быстро понял, какую службу для осуществления его реформаторской миссии может сослужить печать. В 1919 году он руководил изданием двух газет — «Янг Индия» и «Навадживан», которым предстояло заменить «Индиан опинион», издававшуюся в Ахмадабаде. Эти газеты предоставили ему трибуну, площадку, как сказали бы теперь; в них не помещали никакой рекламы, а потому они были независимы от торгового или финансового давления. Ганди преподносил в них свои идеи и обращался непосредственно к народу.

Он хотел пробудить в нем сознание, растормошить, вывести из бездействия, вернуть чувство ответственности, то есть достоинство. Новое сознание породит бунт. Воспитывать, учить не бояться, не покоряться, учить смотреть на себя иначе. Крестьяне, оказавшие ему массовую поддержку, научились иначе относиться к себе: не как к париям, раздавленным оккупантом, нищетой или силами природы, бессильным и позабытым, по традиции бездеятельным, а как к полноценным членам нации, классу, необходимому этой нации, а потому считающему жизненно важным участие в национальной борьбе. Вернуть себе достоинство — это было главное, иначе все остальное — освобождение — будет невозможно. Этим революционным призывом к действию, простым признанием их человеческого достоинства Ганди снискал неиссякаемую благодарность масс — главный источник своей феноменальной популярности.

«Действием в национальном масштабе… он пытался превратить их из робкой массы, лишенной моральных сил и надежд, помыкаемой и угнетаемой властями, в народ, который уважает и верит сам в себя, противится тирании и способен действовать и жертвовать собой ради дела. Он помог им задуматься об экономических и политических вопросах; каждый поселок, каждый рынок гудел от разговоров и споров о новых идеях, все были полны надежд», — писал Неру в эссе «Индия и мир».

Так началась революция, совершенная Ганди, который не мог смириться именно с положением парии. Существование людей, с рождения обреченных на унижения и угнетение, — неприкасаемых — было, по его мнению, главным извращением индуизма и всего индийского общества. Иногда он даже, к великой скорби националистов, ставил борьбу с неприкасаемостью превыше независимости. «Я не хочу родиться заново. Но если это должно произойти, я хотел бы оказаться среди неприкасаемых, чтобы разделить их печали, их страдания и оскорбления, которые им наносят. Тогда мне, возможно, представится случай освободить их и себя от этого жалкого состояния»[163]. Индия не сможет освободиться, пока не избавится от этого позора, пока парии не станут свободны. Ибо чтобы обрести самостоятельность, страна должна прежде победить «проклятие», печать которого несет.

Примечательно, что в борьбе за освобождение Ганди старался в корне изменить некоторые ценности, глубоко укоренившиеся в обществе, изменить ориентиры, возвысив то, что считалось низким, и принизив то, что стояло высоко: попасть в тюрьму больше не считалось позором, наоборот, это стало почетно (и самые видные индийцы будут соперничать за то, чтобы угодить за решетку), а вот награды, почести, присуждаемые обществом, превратились в позорную печать: их торопились вернуть или хотя бы спрятать, сам Ганди отослал обратно медали, полученные за свою борьбу в Южной Африке. «Уважение народа к титулам, дарованным Англией, исчезло; они превратились в символы деградации.

Установились новые критерии и новые ценности; пышность и помпезность двора вице-короля и князей, ранее производившие столь сильное впечатление, вдруг показались нам совершенно нелепыми и вульгарными, даже достойными презрения, поскольку были окружены нищетой народа»[164].

Этот революционный дух (почувствованный англичанами, поскольку они запретили «Хинд сварадж») Ганди, который теперь развернулся в полную силу, старался привить своему народу, нападая на все области, где царило угнетение: образование, правосудие, политику, экономику, отвергая, например, английский текстиль и дух чрезмерной конкуренции, который он породил. Теперь уже не было речи о том, чтобы выискивать хорошие стороны системы и надеяться исправить дурные: у каждого режима есть свои положительные моменты, даже у правления Нерона или Муссолини, но «как только было решено прекратить сотрудничество с системой, следует отвергнуть всё… Благодетельные учреждения английского правительства — словно змея из басни, увенчанная короной из самоцветов, но источающая яд из своих клыков»[165].

И все же, несмотря на разрыв, Ганди не пропагандировал антибританских настроений, в этом одна из его глубоко оригинальных сторон. Учреждения сравнивали с ядовитой змеей, но к их руководителям не испытывали ненависти. Ганди видел в них не только представителей системы, но обычных людей, с которыми он мог поддерживать хорошие отношения, даже дружбу — принципиальное отношение, питаемое надеждой: привлечь их на свою сторону, чтобы избежать нарастания репрессий и насилия.

Сварадж через год

Предлог для второй кампании, проводившейся Ганди, гораздо большего размаха, чем предыдущая, подало так называемое халифатское движение в 1919 году. После вступления в войну Турции на стороне Германии в 1915 году у Антанты возникли трудности с мусульманскими странами, находившимися под влиянием союзников, и эти проблемы четко оформились к концу войны, когда велись переговоры. Чтобы успокоить индийских мусульман, солидарных с турками, английское руководство уверило их, что прерогативы Турецкого халифата (правители Османской империи носили титул халифов — предводителей верующих) будут соблюдены. Однако в 1919 году поражение Турции в войне привело к ликвидации Османской державы на Ближнем Востоке. От ее расчленения выиграла главным образом Великобритания, и индийские мусульмане, считая себя преданными британцами и разделяя чувство унижения, которое испытал халиф, теперь поняли обиду индусов на англичан (недавний доклад Хантера подлил масла в огонь).

Ганди увидел в этом случай, ниспосланный небом, чтобы объединить индусов и мусульман в общей борьбе: он всегда стремился поддерживать этот союз, на котором зиждилась, как он думал, независимость страны. Кроме того, это сближение предоставило бы ему желанную основу для утверждения среди индийцев его методов ненасильственной борьбы.

24 ноября 1919 года во время совещания, о котором Ганди упоминает в рассказах о своих опытах истины, было принято несколько резолюций; в одной из них содержался призыв к обеим общинам принести обет свадеши[166] и бойкотировать иноземные товары. Именно в этот момент на Ганди, который, разумеется, при сем присутствовал, снизошло вдохновение. Он не знал, ни чего конкретно он хочет, ни как это выразить, потому что ему еще не хватало точных слов для описания новых понятий. В конце концов, чтобы выразить еще смутную идею, все последствия которой пока не были ему ясны, ему на ум пришло слово «несотрудничество» — калька с английского. Единственный способ по-настоящему сопротивляться правительству — перестать с ним сотрудничать.

Свою программу несотрудничества Ганди представил на внеочередной сессии Индийского национального конгресса в Калькутте в 1920 году. Если выполнять всё, что он скажет, свараджа можно будет добиться в течение года («не просто неразумное, но ребяческое обещание», по мнению Субхаса Чандры Бозе[167]). Голосование окончилось в пользу Ганди, но с очень небольшим перевесом. В общем и целом предстояло бойкотировать колониальные институты власти и европейские товары, то есть нанести ущерб экономическим интересам Великобритании — нерву войны — и парализовать правительство. На практике нужно было действовать поэтапно. Первым делом — бойкот британских школ (вместо них будет предложено отдавать детей в национальные школы, образование в которых будет подлаживаться под местную специфику); бойкот судов (споры будут улаживаться полюбовно); бойкот товаров иностранного происхождения; бойкот новых законодательных собраний, созданных по реформе Монтегю — Челмсфорда[168]. Потом, на следующем этапе, бойкот налогов, которые больше не станут платить; бойкот армии и полиции, откуда будут дезертировать. И конечная рекомендация: вернуться к ручному прядению и ткачеству, что позволит возродить ремесла в деревнях и даст работу умирающим с голоду крестьянам. Еще одна выгода ручного труда: привить каждому смирение и самообладание — типично гандиевские добродетели. «Кхади», то есть ткань, изготавливаемая вручную, превратилась в лозунг. Простое слово символизировало освобождение от экономической опеки англичан. Наряду со свараджем, означавшим политическую независимость, оно стало вторым словом, которые Ганди использовал, взаимно заменяя (как «Бог» и «истина»), чтобы говорить просто о сложных и обширных замыслах.

Кроме того, в программе делался акцент на уничтожение неприкасаемости и на союзе между индусами и мусульманами.

Ганди объявил, что несотрудничество вступит в действие 1 августа 1920 года, после дня поста и молитв. В тот день умер Тилак, единственный настоящий соперник Ганди, оставив ему в удел политическую арену. Несомненно, Махатма лишился своего «самого надежного заслона», как он напишет, узнав об этой смерти, но одновременно он превратился в бесспорного лидера индийского национализма, лидера конгресса, в символ независимости. Отныне у него была свобода действий, поддержка молодого, завороженного им поколения, крупных промышленников и торговцев, которые считали его способным избавить их от английской экономической опеки (при этом не осуждая его «обскурантистскую» идеологию), и, на данном этапе, поддержка мусульман.

Он тщательно спланировал движение по областям, по этапам, чтобы избежать дезорганизации и насилия. Находясь в самом центре, прислушиваясь к народу, будучи связан с ним сверхчувствительными щупальцами, он улавливал глубинное клокотание и излучал энергию, необходимую движению, которая доходила до самых отдаленных ответвлений, — энергию и убежденность, без которых он не мог бы требовать столь больших жертв.

«Эта программа полностью отличалась от того, что до сих пор предпринимал Индийский национальный конгресс; по правде говоря, она была внове для всего мира, ибо сатьяграха в Южной Африке действовала в ограниченном пространстве». «Ветераны» из конгресса колебались. Но самые молодые, как и простые люди и индийские массы, горели воодушевлением. «Ганди их почти загипнотизировал, и криками “Махатма Ганди, ки джай!” они приветствовали новую ненасильственную библию несотрудничества. Мусульмане были такими