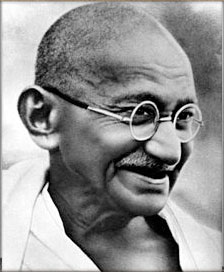

день переговорил с лидерами индусов. Позже он отправился к Ганди, который едва мог говорить. Не согласен. Новые прения с индусами; новые возражения Ганди по вопросу о первичных выборах, устанавливаемых новой избирательной системой. К тому моменту вопрос об отказе от отдельного избирательного права был уже решен. В конечном итоге Раджагопалачари пошел на сделку с Амбедкаром и добился согласия Ганди, уже терявшего сознание. И знаменитый пакт в Пуне был, наконец, подписан индийскими переговорщиками: взамен на уступки Амбедкар добился большого представительства для неприкасаемых. В Лондоне Полак, Чарлз Эндрюс и друзья Ганди хлопотали перед правительством: Ганди отказывался прервать свой пост, пока правительство не ратифицирует соглашение; он уже не мог говорить и умирал. Было воскресенье, все министры выехали из города; они поспешно вернулись, изучали документ до полуночи, а несколько часов спустя объявили, что пакт утвержден. В понедельник в присутствии Тагора, Патела, Махадева Десая, миссис Найду, переговорщиков и журналистов Ганди выпил стакан апельсинового сока, который подала ему Кастурбай, а Тагор в это время читал нараспев свои стихи на бенгальском наречии.

«Однажды возженный, жертвенный огонь не угаснет, пока хоть малейший след неприкасаемости сохранится в индуизме»[224]. «Волшебство» состоялось. В очередной раз. И разум был здесь ни при чем. (Убийца Ганди тоже говорил об этом противоречии, утверждая, что политика Махатмы основывалась на «старых предрассудках типа власти души, голоса совести… чистоты духа». Со смертью Ганди «нация отныне вольна идти по пути, основанному на разуме».)

«В очередной раз, видя, в какое невероятное волнение поверг его поступок всю страну, я спросил себя, — пишет Неру, — правильный ли это метод действия в политике? Он был проникнут религиозностью, и что может с этим поделать трезвый ум? Абсолютно ничего! Вся Индия, или почти вся, благоговейно смотрела на Махатму, ожидая от него чуда за чудом — исчезновения кастовых предрассудков, свараджа и т. д., но сама ничего не делала. А Ганди, со своей стороны, не поощрял других к рассуждению: он ставил во главу угла чистоту и дух самопожертвования… Конечно, инстинкт редко его обманывал, но хороша ли слепая вера для воспитания народа?»[225]

Хариджаны [226]

В 1933 году Ганди все еще находился в тюрьме. Он продолжал бороться. Поток писем, заявлений для прессы и статей говорил читателям о вреде неприкасаемости. В феврале 1933 года он даже начал выпускать еженедельник «Хариджан» («дитя Бога»; «людьми Бога» он отныне называл неприкасаемых, и те усмотрели в этом новую форму дискриминации). Но нельзя уничтожить в один день стереотипы, укоренившиеся за тысячелетия, нельзя отменить в одночасье то, что заведено «от Бога», традицию, «столь же древнюю, как и сам народ». Это был один из самых жестоких боев Ганди — сражение с глубоко укоренившейся тиранией в его родной стране.

«Зло еще страшнее, чем я себе представлял. Его нельзя истребить при помощи денег, внешних организаций или даже с помощью наделения хариджанов определенной политической властью. Конечно, всё это нужно. Но чтобы эти средства подействовали, они должны опираться на деятельность по самоочищению, то есть молитву и пост». Предстояло произвести «полный переворот в индусском мышлении, вырвать с корнем ужасную и постыдную доктрину о прирожденном неравенстве людей, о существовании высших и низших, отравившую индуизм и медленно подрывающую само его существование»[227].

Мучимый тревогой, он снова решает поститься. На сей раз на протяжении двадцати одного дня. Его внутренний голос уже не заставить замолчать.

«В ту ночь, когда на меня снизошло вдохновение, я был охвачен ужасной тоской… Я не видел никакого исхода. Я был раздавлен под грузом своей ответственности. Я услышал Голос, звучащий словно издалека, но при этом совсем рядом, так же отчетливо, будто меня окликал человек, и неудержимо. Я не спал, когда услышал Голос… Я прислушался, убедился, что это именно Голос, и борьба прекратилась. Я был спокоен. Решение было принято в согласии с ним, назначены день и час поста. Меня обуяла радость»[228].

Услышать Голос доступно каждому, утверждал он, ибо он есть в каждом из нас. Но, как и во всех важных вещах, прежде чем уловить его, нужно долго готовиться. А тем, кто больше верит в фантазию, в бессознательное или в божественное озарение, он сказал: «Самые реальные вещи реальны лишь относительно. Для меня Голос обладает большей реальностью, чем моя собственная жизнь. Он никогда не ошибался».

На следующий день англичане выпустили его из тюрьмы: если он умрет, то хотя бы не у них в руках. Но он не умер. Летом он распустил свой ашрам и завещал его Ассоциации служителей хариджанов, которую сам и основал. Его снова посадили в тюрьму, он снова постился, его снова выпустили. И в ноябре 1933 года, вдали от забот политической жизни, к которым он как будто утратил интерес, этот великий кочевник в очередной раз отправился в путь, ратуя за дело хариджанов. Он дошел до самых дальних уголков Индии, преодолев за девять месяцев 20 тысяч километров, проповедовал доступность храмов, восставал против идеи о нечистоте (с чего вы взяли, что тень или прикосновение другого человека может осквернить вас?), собирал деньги в фонд хариджанов, навлек на себя обвинения в ереси со стороны санатанистов[229] и гнев экстремистов, в него даже бросили бомбу. Этот его вояж не имел определенного успеха.

Но хотя Ганди не смог покончить с неприкасаемостью, что бы там ни писал чересчур оптимистично настроенный Раджагопалачари («Революция закончилась, осталось только убрать обломки»), он возвел это «проклятие» в ранг величайших проблем Индии, хотя прежде оно считалось «второстепенным вопросом». Сегодня неприкасаемые пользуются по конституции Индии особыми правами[230] и в принципе считаются равными всем остальным. И тем не менее многие индийцы в деревнях и небольших городках относятся к ним так же предвзято, как и раньше, и сурово поступают с хариджанами, посмевшими нарушить извечно установленные правила. Сами неприкасаемые (которых активисты называют далитами — «угнетенными») требуют отделения от ненавистной индусской общины, отвергая «патерналистские» идеи Ганди.

А в те времена, пусть и по другим причинам, увлеченность Ганди борьбой за права хариджанов хотя и устраивала некоторых членов Индийского национального конгресса, уставших бояться худшего, но раздражала множество других, которые сожалели об отходе от действительно важного дела — независимости Индии. В мае 1933 года движение гражданского неповиновения было временно прекращено; в апреле 1934-го оно было прекращено окончательно. «Тягостно присутствовать при медленном умирании нашего великого движения».

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1934–1939)

В октябре 1934 года Ганди вышел из Индийского национального конгресса. Прекращение гражданского неповиновения было не единственным спорным моментом. Вся его созидательная программа, на которой он хотел теперь сосредоточиться, казалась конгрессу отсталой, например, возвращение к архаичной прялке, когда индийская элита верила в технический прогресс и благодеяния индустриализации. Несмотря на все уважение к личности Ганди, многие делегаты думали, что он уже «недостаточно молод душой, чтобы приспособиться к новым социальным проблемам: он сыграл свою роль. Теперь новое поколение должно пойти дальше»[231].

Короче, этот поборник «золотой середины», вечно ищущий «компромисс между двумя крайностями, классами, партиями», сражавшийся с неприкасаемостью, не восставая при этом против кастовой системы, интересовавшийся жизнью рабочих, но не дававший им организоваться против хозяев, не восстававший открыто против машин, но «направлявший социальную реформу в русло своей системы кустарной промышленности, противоречившей развитию коллективной индустриализации»[232], этот человек тормозил движение вперед, к которому стремились молодые лидеры, менее обремененные религиозными принципами. И все же, как говорил Неру, такой человек был более глубоко революционен, чем любой из партийных руководителей, нападавших на него.

Нельзя судить об идеях Ганди в области экономики или социальных реформ (за которые его и критиковали сильнее всего), не обратившись к истоку — его доктрине ненасилия, выкованной в процессе действия: именно на ее основе он разработал целостную стратегию — наступательную и созидательную сатьяграху, где всё держится на одной главной идее любви или истины. Сатьяграха в социальной и политической сферах — новый аспект тех же представлений, «новый опыт».

Если принять как данность, что ненасилие — ненарушимая основа всего, было бы непоследовательно и бесполезно упрекать его за позицию по тому или иному вопросу, например, за оппозицию какой-либо политической партии или его концепцию социальных перемен, поскольку вся его деятельность зиждется на непоколебимой уверенности: средства определяют цель; насильственные методы могут привести лишь к «сомнительной» цели, которую вечно будут ставить под вопрос стремление к мести, обида и ненависть.

Ромен Роллан, одобрявший коммунистическую Россию и социальный переворот, выразил это в нескольких фразах, уловив одновременно подход Ганди и причины критики в его адрес (в 1935 году, именно в тот момент, когда Ганди отошел от политической жизни): «По сути, позиция Ганди между партиями проистекает из его глубокой веры в ненасилие, являющееся религиозной концепцией». И поскольку нужно было срочно действовать и делать выбор, Роллан добавляет: «Какой бы чистой она ни была, она стесняла свободу его мысли. Социальный эксперимент всегда открыт, всегда в процессе. Его нельзя подчинить никакому предпочтительному чувству, никакому кредо»[233].

Но Ганди пришел тогда к убеждению, что нет ничего превыше кредо ненасилия. Его вера внушала ему широкие и идеальные представления: «Когда сатьяграха станет методом, принятым по всей Индии, социальные и политические реформы будут осуществлены в короткое время; дистанция между правящими и управляемыми исчезнет, их недоверие друг к другу улетучится, а вместо него появятся доверие и любовь. То же самое, будьте уверены, произойдет между различными общественными группами».

Итак, в этот момент Ганди снова решил отойти от политики, чтобы провести новые опыты.

«Мое присутствие, — писал он Пателу, председателю конгресса, — отталкивает от конгресса интеллигенцию. Я чувствую, что моей политике не удается убедить их разум, хотя… я не делаю ничего такого, что отвергалось бы моим собственным разумом». Короче говоря, Ганди чувствовал, что его присутствие мешает интеллигенции из числа депутатов конгресса, лояльно настроенных к нему, последовать по тому пути, который они избрали бы сами. И потом, фракция социалистов (была основана в 1934 году) под руководством Неру набирала вес.

«Фракция социалистов более или менее четко изложила свои взгляды… Я приветствовал эту фракцию… Но у меня с ней фундаментальные расхождения по поводу программы… Я не хотел бы препятствовать развитию их идей нравственным давлением, которое могу оказывать… Оставаться в конгрессе значило бы оказывать такое давление… Для меня продолжать возглавлять конгресс, несмотря на эти коренные различия, является практически формой насилия, которое мне следует подавлять»[234].

На самом деле лояльность, даже ненасилие требовали его выхода из этой организации. Искренний в своем стремлении к неавторитаризму и притом гений тактики, Ганди придерживался своей идеи. Он все равно оставался высшей властью в конгрессе, но его уход позволял избегнуть трений и обид, которые неизбежно вызвало бы