4 сентября, так и 28 января, — он использовал свои успехи чисто по-прусски, до последней капли, и согласился на заключение мира лишь после того, как Франция была окончательно повержена. При заключении мира он снова по доброй старопрусской манере «без колебания использовал благоприятную ситуацию». Не только была выжата неслыханная сумма в 5 миллиардов репараций, но сверх того две провинции, Эльзас и немецкая Лотарингия, с Мецем и Страсбургом, были отторгнуты от Франции и включены в состав Германии[527]. С этой аннексией Бисмарк впервые выступил как независимый политик, который не просто выполняет своими методами предписанную ему извне программу, но претворяет в жизнь продукт своей собственной мозговой деятельности; и тут он совершил свой первый колоссальный промах [Дальнейший текст до слов «Бисмарк был у цели» (см. настоящий том, стр. 465), ввиду отсутствия соответствующих страниц рукописи, воспроизводится по тексту журнала «Neue Zeit», Bd. I, № 25, 1895–1896, S. 772–776. Ред.].

Эльзас был в основном завоеван Францией еще в Тридцатилетнюю войну. Ришелье тем самым изменил надежному принципу Генриха IV:

«Та земля, где говорят по-испански, пусть принадлежит испанцам, где говорят по-немецки — немцам, но земля, где говорят по-французски, принадлежит мне».

Ришелье опирался при этом на принцип естественной границы по Рейну, исторической границы древней Галлии. Это была глупость; но Германская империя, в состав которой входили области Лотарингии и Бельгии, где говорили по-французски, и даже Франш-Конте, не имела права упрекать Францию в захвате земель, где говорили по-немецки. И если Людовик XIV в 1681 г. в мирное время захватил Страсбург с помощью франкофильской партии города[528], то не Пруссии приходить от этого в негодование, после того как она в 1796 г. учинила, хотя и без успеха, точно такое же насилие над вольным имперским городом Нюрнбергом, куда ее во всяком случае не приглашала никакая прусская партия [Людовика XIV упрекают в том, что он в самое мирное время напустил свои «присоединительные палаты»[529] на немецкие области, которые ему не принадлежали. О пруссаках же самые злостные их завистники не могут, дескать, сказать ничего подобного. Напротив. Заключив в 1795 г. сепаратный мир с Францией[530], что было прямым нарушением конституции империи, и объединив вокруг себя своих столь же вероломных мелких соседей за демаркационной линией в первый северогерманский союз, они использовали для захватнических попыток во Франконии затруднительное положение южногерманских имперских чинов, которым пришлось одним продолжать войну в союзе с Австрией. Они учредили в Ансбахе и Байрёйте (которые были тогда прусскими) «присоединительные палаты» по образцу Людовика и предъявили притязания на целый ряд соседних территорий под такими предлогами, по сравнению с которыми юридические аргументы Людовика были верхом ясности и убедительности. Когда же немцы были затем разбиты и отступили, а французы вступили во Франконию, спасители-пруссаки заняли всю территорию вокруг Нюрнберга, включая пригороды до самой городской стены, и хитростью вынудили трепетавших от страха нюрнбергских мещан подписать договор (2 сентября 1796 г.), по которому город подчинялся прусскому господству при условии, чтобы в пределы городской черты никогда не допускались евреи. Но вслед за этим эрцгерцог Карл опять перешел в наступление в разбил французов при Вюрцбурге 3 и 4 сентября 1796 г., а вместе с тем провалилась, не оставив после себя никаких следов, и эта попытка Пруссии силой вбить нюрнбержцам в голову представление о своей германской миссии.].

Лотарингия была в 1735 г. продана Австрией по Венскому мирному трактату Франции[531], а в 1766 г. окончательно перешла во владение французов. В течение веков она только номинально входила в Германскую империю» ее герцоги были во всех отношениях французами и почти всегда находились в союзе с Францией.

В Вогезах вплоть до французской революции существовало множество мелких сеньоров, которые по отношению к Германии вели себя как непосредственно подчиненные императору имперские чины, а по отношению к Франции признавали над собой ее суверенитет; они извлекали выгоды из этого двойственного положения, и если Германская империя это терпела, вместо того чтобы привлечь владетельных князей к ответственности, то ей нечего было жаловаться, когда Франция, в силу своих суверенных прав, взяла под защиту жителей этих территорий против изгнанных князей.

В общем, эта немецкая территория до революции почти совсем не была офранцужена. Немецкий язык оставался там языком школы и официальных учреждений, по крайней мере в Эльзасе. Французское правительство покровительствовало немецким провинциям, которые после долголетних опустошительных войн теперь, с начала XVIII века, не видели больше врага на своей земле. Раздираемая вечными внутренними войнами, Германская империя действительно не могла возбуждать в эльзасцах желание вернуться обратно в материнское лоно; у них, по крайней мере, воцарились мир и спокойствие, было известно, как обстоят дела, и задававшие тон филистеры видели в этом неисповедимые пути господни. К тому же, они были не одиноки в своей судьбе: ведь жители Гольштейна также находились под чужеземным датским владычеством.

Но вот разразилась французская революция. То, чего Эльзас и Лотарингия не смели и надеяться получить от Германии, было им подарено Францией. Феодальные оковы были разбиты. Крепостной, обязанный барщиной крестьянин стал свободным человеком, во многих случаях свободным собственником своей усадьбы и поля. Господство патрициата и цеховые привилегии в городах исчезли. Дворян прогнали, а во владениях мелких князей и баронов крестьяне следовали примеру соседей, изгоняя владетельных особ, правительственные палаты и дворян, и объявляли себя свободными французскими гражданами. Нигде во Франции народ не присоединился к революции с большим энтузиазмом, чем в провинциях с говорящим по-немецки населением. Когда же Германская империя объявила войну революции, когда обнаружилось, что немцы не только продолжают покорно влачить собственные цепи, но дают еще себя использовать для того, чтобы снова навязать французам старое рабство, а эльзасским крестьянам — только что прогнанных господ феодалов, тогда было покончено с принадлежностью эльзасцев и лота-рингцев к немецкой нации, тогда они научились ненавидеть и презирать немцев, тогда в Страсбурге была сочинена, положена на музыку и впервые пропета эльзасцами «Марсельеза» и тогда немецкие французы, невзирая на язык и прошлое, на полях сотен сражений в борьбе за революцию слились в единый народ с исконными французами.

Разве великая революция не совершила такое же чудо с фламандцами Дюнкерка, с кельтами Бретани, с итальянцами Корсики? И когда мы жалуемся на то, что то же самое случилось с немцами, не забываем ли мы всю нашу историю, которая сделала это возможным? Неужели мы забыли, что весь левый берег Рейна, хотя он и принимал только пассивное участие в революции, был настроен в пользу французов, когда в 1814 г. туда снова вторглись немцы, и оставался таким до 1848 г., когда революция реабилитировала немцев в глазах населения рейнских областей? Неужели мы забыли, что восторженность Гейне по отношению к французам и даже его бонапартизм были только отголоском общего настроения народных масс на левом берегу Рейна?

Во время своего продвижения в 1814 г. союзники как раз в Эльзасе и немецкой Лотарингии встретили наиболее враждебное отношение, наиболее сильное сопротивление со стороны самого народа, так как здесь чувствовали опасность, что придется опять стать немецкими гражданами. А между тем в то время в этих областях еще говорили почти исключительно по-немецки. Когда же опасность отторжения от Франции миновала, когда аннексионистским вожделениям немецких шовинистов-романтиков был положен конец, тогда увидели необходимость более тесного слияния с Францией также и в отношении языка, и с этих пор началось такое же офранцужение школы, какое провели у себя, по собственной воле, и люксембуржцы. И все-таки преобразовательный процесс протекал очень медленно; лишь нынешнее поколение буржуазии действительно офранцужено, между тем как крестьяне и рабочие говорят по-немецки. Положение приблизительно такое же, как в Люксембурге: литературный немецкий язык вытеснен французским, за исключением отчасти церковной кафедры, но народный немецкий диалект вышел из обихода только на языковой границе и в быту употребляется гораздо более, чем в большинстве местностей Германии.

Такова та страна, которую Бисмарк и прусские юнкеры, поддерживаемые неотделимым, по-видимому, от всех немецких начинаний возрождением шовинистической романтики, вознамерились вновь сделать немецкой. Намерение превратить Страсбург, родину «Марсельезы», в немецкий город было такой же нелепостью, как и желание офранцузить родину Гарибальди — Ниццу. Но в Ницце Луи-Наполеон соблюдал, по крайней мере, приличие, поставив вопрос об аннексии на голосование, — и маневр ему удался. Не говоря уже о том, что пруссаки не без серьезных оснований питают отвращение к подобным революционным методам, — еще не было случая, чтобы где-нибудь народные массы захотели присоединения к Пруссии, — слишком хорошо было известно, что именно здесь население более единодушно привязано к Франции, чем сами исконные французы. И отторжение было произведено путем голого насилия. Это была своего рода месть за французскую революцию; был оторван один из кусков, сросшихся с Францией воедино именно благодаря революции.

С военной точки зрения аннексия Эльзас-Лотарингии преследовала, во всяком случае, определенную цель. Завладев Мецем и Страсбургом, Германия приобретает исключительно сильную линию обороны. Пока Бельгия и Швейцария сохраняют нейтралитет, французы могут начать массовое наступление только на узкой полосе между Мецем и Вогезами, и, к тому же, Кобленц, Мец, Страсбург и Майнц образуют самый сильный и самый крупный в мире четырехугольник крепостей. Но и этот четырехугольник, как и австрийский в Ломбардии[532], расположен наполовину в неприятельской стране и служит там цитаделью для того, чтобы держать в повиновении население. Более того: чтобы замкнуть четырехугольник, нужно было выйти за пределы области распространения немецкого языка, нужно было аннексировать четверть миллиона исконных французов.

Крупная стратегическая выгода, следовательно, — единственный момент, который может оправдать аннексию. Но идет ли этот выигрыш в какое бы то ни было сравнение с тем вредом, который ею причинен?

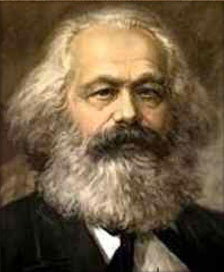

С крупным моральным ущербом, который нанесла себе молодая Германская империя, открыто и беззастенчиво провозгласив грубое насилие своим основным принципом, прусский юнкер не считается. Наоборот, непокорные, насильственно подавляемые подданные ему необходимы; они являются доказательством увеличения прусского могущества; да в сущности других у него никогда и не было. Но с чем он обязан был считаться — это с политическими последствиями аннексии. А они были совершенно ясны. Еще до того как аннексия вступила в законную силу, Маркс громко, на весь мир возвестил о ней в воззвании Интернационала: аннексия Эльзаса и Лотарингии делает Россию арбитром Европы[533]. И социал-демократы достаточно часто повторяли это с трибуны рейхстага до тех пор, пока истины этих слов не