мере становится промышленным капиталистом.

Такой банковый капитал, — следовательно, капитал в денежной форме, — который таким способом в действительности превращен в промышленный капитал, я называю финансовым капиталом». «Финансовый капитал: капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками» **.

Это определение неполно постольку, поскольку в нем нет указания на один из самых важных моментов, именно: на рост концентрации производства и капитала в такой сильной степени, когда концентрация приводит и привела к монополии. Но во всем изложении Гильфердинга вообще, в частности в обеих главах, предшествующих той, из которой взято это определение, подчеркивается роль капиталистических монополий.

* Ейдэльс, назв. соч., стр. 181.

** Р. Гильфердинг. «Финансовый капитал». М, 1912, стр. 338-339.

344

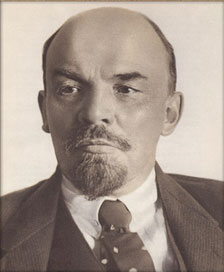

В. И. ЛЕНИН

Концентрация производства; монополии, вырастающие из нее; слияние или сращивание банков с промышленностью — вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия.

Нам следует перейти теперь к описанию того, как «хозяйничанье» капиталистических монополий становится неизбежно, в общей обстановке товарного производства и частной собственности, господством финансовой олигархии. Заметим, что представители буржуазной немецкой — да и не одной немецкой — науки, как Риссер, Шульце-Геверниц, Лифман и пр., являются сплошь апологетами империализма и финансового капитала. Они не вскрывают, а затушевывают и прикрашивают «механику» образования олигархии, ее приемы, размеры ее доходов, «безгрешных и грешных», ее связи с парламентами и пр. и т. д. Они отделываются от «проклятых вопросов» важными, темными фразами, призывами к «чувству ответственности» директоров банков, восхвалением «чувства долга» прусских чиновников, серьезным разбором мелочей совершенно несерьезных законопроектов о «надзоре», «регламентации», теоретической игрой в бирюльки вроде, например, следующего «научного» определения, до которого дописался профессор Лифман: «… торговля есть промысловая деятельность, направленная к собиранию благ, хранению их и предоставлению их в распоряжение»* (курсив и жирный шрифт в сочинении профессора)… Выходит, что торговля была у первобытного человека, который еще не знал обмена, будет и в социалистическом обществе!

Но чудовищные факты, касающиеся чудовищного господства финансовой олигархии, настолько бьют в глаза, что во всех капиталистических странах, и в Америке, и во Франции, и в Германии, возникла литература, стоящая на буржуазной точке зрения и дающая все же приблизительно правдивую картину и — мещанскую, конечно, — критику финансовой олигархии.

* R. Liefmann, назв. соч., стр. 476.

345

ИМПЕРИАЛИЗМ. КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА

Во главу угла следует поставить ту «систему участий», о которой несколько слов сказано уже было выше. Вот как описывает суть дела едва ли не раньше других обративший на нее внимание немецкий экономист Гейман:

«Руководитель контролирует основное общество («общество-мать» буквально); оно в свою очередь господствует над зависимыми от него обществами («обществами-дочерьми»), эти последние — над «обществами-внуками» и т. д. Таким образом можно, владея не слишком большим капиталом, господствовать над гигантскими областями производства. В самом деле, если обладания 50% капитала всегда бывает достаточно для контроля над акционерным обществом, то руководителю надо обладать лишь 1 миллионом, чтобы иметь возможность контролировать 8 миллионов капитала у «обществ-внуков». А если этот «переплет» идет дальше, то с 1 миллионом можно контролировать 16 миллионов, 32 миллиона и т. д.» *.

На самом деле опыт показывает, что достаточно владеть 40% акций, чтобы распоряжаться делами акционерного общества *, ибо известная часть раздробленных, мелких акционеров не имеет на практике никакой возможности принимать участие в общих собраниях и т. д. «Демократизация» владения акциями, от которой буржуазные софисты и оппортунистические «тоже-социал-демократы» ожидают (или уверяют, что ожидают) «демократизации капитала», усиления роли и значения мелкого производства и т. п., на деле есть один из способов усиления мощи финансовой олигархии 147. Поэтому, между прочим, в более передовых или более старых и «опытных» капиталистических странах законодательство разрешает более мелкие акции. В Германии закон не разрешает акций менее, чем на сумму в 1000 марок, и немецкие финансовые магнаты с завистью смотрят на Англию, где закон разрешает акции и в 1 фунт стерлингов (= 20 марок, около

* Hans Gideon Heymann. «Die gemischten Werke im deutschen Gro?eisengewerbe». St., 1904, стр. 268-269.

** Liefmann, «Beteiligungsges. etc.», стр. 258 по 1 изд.

346

В. И. ЛЕНИН

10 рублей). Сименс, один из крупнейших промышленников и «финансовых королей» Германии, заявил в рейхстаге 7 июня 1900 г., что «акция в 1 фунт стерлингов есть основа британского империализма» *. У этого купца заметно более глубокое, более «марксистское» понимание того, что такое империализм, чем у некоего неприличного писателя, который считается основателем русского марксизма 148 и который полагает, что империализм есть дурное свойство одного из народов…

Но «система участий» не только служит к гигантскому увеличению власти монополистов, она кроме того позволяет безнаказанно обделывать какие угодно темные и грязные дела и обирать публику, ибо руководители «общества-матери» формально, по закону, не отвечают за «общество-дочь», которое считается «самостоятельным» и через которое можно все «провести». Вот пример, заимствуемый нами из майской книжки немецкого журнала «Банк» за 1914 год:

««Акционерное общество пружинной стали» в Касселе несколько лет тому назад считалось одним из самых доходных предприятий Германии. Плохое управление довело дело до того, что дивиденды упали с 15% до 0%. Как оказалось, правление без ведома акционеров дало в ссуду одному из своих «обществ-дочерей», «Хассия», номинальный капитал которого составлял всего несколько сот тысяч марок, 6 миллионов марок. Об этой ссуде, которая почти втрое превышает акционерный капитал «общества-матери», в балансах последнего ничего не значилось; юридически такое умолчание было вполне законно и могло длиться целых два года, ибо ни единый параграф торгового законодательства этим не нарушался.

Председатель наблюдательного совета, который, в качестве ответственного лица, подписывал лживые балансы, был и остается председателем Кассельской торговой палаты. Акционеры узнали об этой ссуде обществу «Хассия» лишь долго спустя после того, как она оказалась ошибкой…» (это слово автору следовало бы поставить в кавычки)… «и когда акции

* Schulze-Gaevernitz в «Grdr. d. S.-Oek.», V, 2, стр. 110.

347

ИМПЕРИАЛИЗМ. КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА

«пружинной стали», в силу того, что их стали сбывать с рук посвященные, пали в цене приблизительно на 100%…

Этот типичный пример эквилибристики с балансами, самой обычной в акционерных обществах, объясняет нам, почему правления акционерных обществ с гораздо более легким сердцем берутся за рискованные дела, чем частные предприниматели. Новейшая техника составления балансов не только дает им возможность скрывать рискованные дела от среднего акционера, но и позволяет главным заинтересованным лицам сваливать с себя ответственность посредством своевременной продажи акций в случае неудачи эксперимента, тогда как частный предприниматель отвечает своей шкурой за все, что он делает…

Балансы многих акционерных обществ похожи на те известные из эпохи средних веков палимпсесты, на которых надо было сначала стереть написанное, чтобы открыть стоящие под ним знаки, дающие действительное содержание рукописи» (палимпсесты — пергамент, на котором основная рукопись затерта и по затертому написано другое).

«Самое простое и поэтому всего чаще употребляемое средство делать балансы непроницаемыми состоит в том, чтобы разделить единое предприятие на несколько частей посредством учреждения «обществ-дочерей» или посредством присоединения таковых. Выгоды этой системы с точки зрения различных целей — законных и незаконных — до того очевидны, что в настоящее время прямо-таки исключением являются крупные общества, которые бы не приняли этой системы» *.

Как пример крупнейшего и монополистического общества, самым широким образом прибегающего к этой системе, автор называет знаменитое «Всеобщее общество электричества» (А. Е. G., о нем у нас будет еще речь ниже). В 1912 году считали, что это общество участвует в 175-200 обществах, господствуя, разумеется,

* L. Eschwege. «Tochtergesellschaften», «Die Bank», 1914, 1, стр. 545 (Л. Эшвеге. «Дочерние общества», «Банк». Ред.).

348

В. И. ЛЕНИН

над ними и охватывая, в целом, капитал около 1 1/2 миллиарда марок *.

Всякие правила контроля, публикации балансов, выработки определенной схемы для них, учреждения надзора и т. п., чем занимают внимание публики благонамеренные — т. е. имеющие благое намерение защищать и прикрашивать капитализм — профессора и чиновники, не могут тут иметь никакого значения. Ибо частная собственность священна, и никому нельзя запретить покупать, продавать, обменивать акции, закладывать их и т. д.

О том, каких размеров «система участия» достигла в русских крупных банках, можно судить по данным, сообщаемым Е. Агадом, который 15 лет служил чиновником русско-китайского банка и в мае 1914 г. опубликовал сочинение под не совсем точным заглавием: «Крупные банки и всемирный рынок» **.

Автор делит крупные русские банки на две основные группы: а) работающие при «системе участий» и б) «независимые», произвольно понимая, однако, под «независимостью» независимость от заграничных банков; первую группу автор делит на три подгруппы: 1) немецкое участие; 2) английское и 3) французское, имея в виду «участие» и господство крупнейших заграничных банков соответствующей национальности. Капиталы банков автор делит на «продуктивно» помещаемые (в торговлю и промышленность) и «спекулятивно» помещаемые (в биржевые и финансовые операции), полагая, со свойственной ему мелкобуржуазно-реформистской точки зрения, будто можно при сохранении капитализма отделить первый вид помещения от второго и устранить второй вид.

* Kurt Heinig. «Der Weg des Elektrotrusts», «Neue Zeit», 1912, 30. Jahrg., 2, стр. 484 (Курт Гейниг. «Путь электрического треста», «Новое Время», 1912, 30 год изд. Ред.).

** Е. Agahd. «Gro?banken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Gro?banken im Weltmarkt unter Berucksichtigung ihres Einflusses auf Ru?lands Volkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen». Berl., 1914 (E. Агад. «Крупные банки и всемирный рынок. Экономическое и политическое значение крупных банков на всемирном рынке с точки зрения их влияния на народное хозяйство России и германо-русские отношения». Берлин. Ред.).

349

ИМПЕРИАЛИЗМ. КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА

Данные автора следующие:

Актив банков (по отчетам за октябрь- ноябрь 1913 г.) в млн. руб.

Группы русских банков: Капиталы, помещаемые

продуктивно спекулятивно всего

а 1) 4 банка: Сиб. торг., Русск., Международн. и Учетн.

413,7 859,1 1272,8

а 2) 2 банка: Торг.-промышл. и Русско-английский

239,3 169,1 408,4

а 3) 5 банков: Рус.-азиат., СПБ. частн., Аз.-донской, Унион моск., Русско-франц. торг.

711,8 661,2 1373,0

(11 банков) Итого а) = 1364,8 1689,4 3054,2

б) 8 банков: Моск.-купеч.; Волж.-камск.; Юнкер и К°; СПБ. торг., бывш. Вавельберг; Моск., бывш. Рябушинского; Моск. учетный; Моск. торговый и Моск. частный

504,2 391,1 895,3

(19 банков) Всего 1869,0 2 080,5 3949,5

По этим данным, из почти 4-х миллиардов рублей, составляющих «работающий» капитал крупных банков, свыше 3/4, более 3-х миллиардов, приходится на долю банков, которые представляют из себя, в сущности, «общества-дочери» заграничных банков, в первую голову парижских (знаменитое банковое трио: «Парижский союз»; «Парижский и Нидерландский»; «Генеральное общество») и берлинских (особенно «Немецкий» и «Учетное общество»). Два крупнейших русских банка, «Русский» («Русский банк для внешней торговли») и «Международный» («СПБ. Международный торговый банк») повысили свои капиталы с 1906 по 1912 год с 44 до 98 млн. руб., а резервы с 15 до 39 млн., «работая на 3/4 немецкими капиталами»; первый банк принадлежит к «концерну» берлинского «Немецкого банка», второй — берлинского «Учетного общества». Добрый Агад глубоко возмущается тем, что