передовых, либеральных, и в обществе, которое — увы — не имеет собственного мнения, а довольствуется все теми же газетами, — можно быть в почете, считаться тоже «умным», неотсталым человеком. А общество, а печать наша — это известно — в чьих руках. Понятно после сего, что правым приходится очень тяжело: они не могут же пустить в ход тех нечестных средств, коими так широко пользуются левые при помощи, главным образом, своих газет. Иногда просто не найдешь, где напечатать свое правдивое слово. Правда, есть две-три правых газеты, но число их подписчиков в сравнении с читателями левых газет так скромно, что ваш протест, ваша горячая статья останется почти незамеченною. Борьба становится неравною. Идеи левых все растут, расширяются, овладевают массами читателей, а отпора им почти нет. Из левых образовалось немало сообществ, законом не признанных, но тем не менее действующих открыто и имеющих в государственных учреждениях своих представителей, объединяющихся в группы. В самое последнее время левые забрали такую силу, что увлекли за собою и некоторые более умеренные группы и объединили их с собою под именем «прогрессивного блока». Нужно ли говорить о вреде для государства таких объединений, такой свободы зла, ибо, как угодно, с нашей православной точки зрения, по нашему убеждению — единственно возможной, это значит вести нашу православную Русь, наш добрый, верующий Русский народ в конце концов на шуюю страну Грядущего судить живых и мертвых?.. И можно ли служителю Церкви молча смотреть на это гибельное явление, лишающее нашу Россию Божия благословения?..

Пишу я эти строки и в то же время думаю: услышит ли кто эту скорбь души? Перестанут ли играть с огнем? Пожалеют ли многоскорбный народ, а с ним и дорогую Русь православную?..

Матерь Божия! Спаси землю Русскую!..

«Мои дневники», 1916

1916

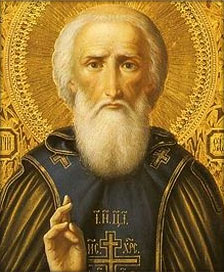

Дорогие строки из писем святителя Феофана-Затворника

Есть имена, особенно близкие православному русскому сердцу: каждая строка из письма такого человека — нам дорога, как памятник отшедшего к Богу мудрого и любвеобильного наставника в духовной жизни, как бы его отголосок из того, другого мира, куда он ушел.

Таков был незабвенный подвижник-затворник епископ Феофан. Прошло уже более двух десятков лет, а в духовных изданиях и ныне еще появляются его драгоценные письма, и чем-то сердечным, родным, задушевным веет от этого, почти неизменного начала каждого письма: «Милость Божия буди с вами!» Искреннее спасибо тем, кто сохранил для нас его дорогие строки, чего бы они ни касались; будто встречаешь живого старца-святителя, когда увидишь в оглавлении той или другой книжки: «Письма епископа Феофана» к тому-то.

Недавно вышла, как отдельный оттиск из «Трудов И. Киевской Духовной Академии», книжка протоиерея о. И. Королькова: «Преосвященный Феофан, бывший епископ Владимирский, и полковник С. А. Первухин в их взаимной переписке». Особенность этой переписки, по справедливому замечанию о. издателя, заключается, между прочим, в том, что епископ Феофан не только преподавал С. А. Первухину советы по разным вопросам, но и сам спрашивал у него мнения по вопросам аскетического характера, придавая значение его суждениям. Это — непреложное свидетельство о его глубоком смирении и готовности отсечь свое смышление даже пред мирянином и чрез него узнать истинный путь Божий. Умилительно, например, читать эти строки великого подвижника-затворника: «Скажите мне, пожалуйста, как молиться. Совсем весь толк в этом потерял… То будто ништо, то совсем никуда негоже. Может быть, книжное дело мешает… но ведь надо же что-нибудь делать? Расскажите, пожалуйста, как быть?» В другом письме святитель говорит: «Вы не все сказали. Мне хотелось еще слышать вашу мысль о молитве. Я понимаю молитву чувства, которая и внимание сковывает единым, и благоговейную теплоту дает; но не умею в толк взять, что есть духовная молитва?.. Вообще же я очень скуден опытами духовными, — сознается великий подвижник-святитель. — И молитва моя обычно идет дурно… Все уходит ум в пустомыслие. Никак не сладишь. Как его ни тяни, никак не присадишь на место. Вы как думаете?» Как поучительно это смиренное мнение о своем духовном опыте в деле молитвы епископа Феофана, особенно в наши дни, когда иной, только что надевший на себя рясу монаха, уже мнит себя быть учителем молитвенного делания, пишет целые книги о предмете, коего и краем перста не касался, и в духе гордыни дерзает осуждать не только святителя-затворника, но и всю церковную власть за мнимую ересь, сам будучи близок к ереси!.. Печальное знамение времени, скорбное явление, свидетельствующее об удалении от животворного духа смирения Христова даже тех, которые должны бы идти впереди других!

Тем же духом смирения и вместе неисчерпаемого благодушия веет и от письма, коим ответил преосвященный Феофан на желание Первухина поселиться близ Вышенской пустыни, чтобы постоянно пользоваться личною беседою с святителем: «Что вы намерены около меня поселиться, не могу одобрить. Самый худой делаете вы выбор. Соблазнов от моей дурной и нерадивой жизни не оберетесь. Речи иногда таки бывают сносные, а уж дела — Боже упаси! Я затем и в пустыню ушел, чтобы не разорять душ христианских своею дурнотою и чтоб неведующих меня хоть словом попользовать, в чаянии, не сжалится ли ради того надо мною Господь и не даст ли хоть под конец жизни дух покаяния в очищение грехов моих — и великих, и бесчисленных».

Особенною глубиною мысли отличаются те письма, в коих святитель говорит о бестелесности ангелов и души человеческой, в опровержение мыслей еп. Игнатия Брянчанинова. «Мысли о форме души и ангелов лучше бы отложить в сторону. Лучше уж так говорить: они — дух, а как они есть — не ведаю. Рассуждениями о форме затемняется мысль о духовности. Дух, имеющий протяженную форму, предельность, очертание, подлежащий трем измерениям — в длину, ширину и высоту — что за дух? Трехмерное протяжение мыслимо ли без частей разделяемых? И мыслим ли дух делимый? След., эти понятия несочетаваемы в одном и том же существе. Если дух, то не протяжен, и если протяженно что, то не дух». Затем, приведя указания на святых отцов, которых святитель подробно уже разбирал в своей книжке: «Душа и ангел — не тело, а дух», он говорит: «Остается решить, как они являются в протяженной форме и действуют на вещественные предметы? Лучшее решение: как им Бог определил, так и действуют, так и являются. Беда у нас одна — привычка все оформлять. О чем ни стань рассуждать, все вставляется в форму. И о Боге рассуждать не можем бесформно, как ни толкуем себе, что этому не следует быть. Тут мы с собою ничего не поделаем. Остается одно: властно повелеть себе — не смей пространственной формности переносить в мир духовный. Хотя не можешь совершенно отрешиться от этой формности при размышлении даже о духовном мире и даже о Боге, но верь, что там эта категория неприложима».

Положив это правило «указом», святитель сознается, однако же, что «трудно представить душу или ангела иначе, нежели как они являются… Спросите: кто, рассуждая об них, не воображает их такими? И я это всегда делаю, верно и вы, и все другие. Признаюсь, мне часто приходит на мысль — не уступить ли тем, которые придают душе и ангелам оболочку тонковещественную? Тогда все недоумения относительно формы порешатся сами собою. Естество души и ангелов будет дух, сознательная, свободно-разумная сила, а оболочка эфирная будет придаток к сему естеству, приданный ради необходимости их являться и действовать среди вещественного мира. И св. Максим Исповедник, порицая считавших душу и ангела телом, говорит, однако же: иное дело иметь тело и иное быть телом. Он будто говорит, что ангел не тело, а имеет тело, по крайней мере не порицает такой мысли. А я той мысли, что если уж не можем отрешиться от формы при представлении души и ангела, то гораздо рациональнее будет признать их облеченными в тонкое какое тело, нежели признать их духом и вместе с тем допускать и доказывать, что они имеют и форму протяженную по своей природе, ибо в последнем противоречие себе, а в первом ничего сего нет».

Святитель, видимо, глубоко вдумывался в вопрос о бестелесности духов, взвешивал все, что собрал в своих писаниях по этому вопросу преосвященный Игнатий, и нет сомнения, если бы последний дожил до того, что писал первый, то они оба сошлись бы в этом вопросе на подобном решении, какое только приведено нами из письма Епископа Феофана. Подходя к такому решению очень осторожно и «уступая» в вопросе о некоем «тонком теле», какое имеют духи для воздействия на мир вещественный, Епископ Феофан рассуждает: «Мы не можем ни о чем мыслить без значка, без черты какой-либо, означающей и отличающей мыслимый предмет. На самые отвлеченные идеальные предметы мысль кладет значок и под сим значком их представляет. Даже когда о Боге мыслить и свойствах Его, то же она делает».

Как эти суждения было бы полезно принять к руководству тем афонитам, к которым, несомненно, относится строгое правило св. Григория Богослова: «Как больному глазами нельзя смотреть на солнце, так и неученому в богословских науках нельзя и учить о новых догматах». Я разумею имебожников, которые — увы! — дерзнули и самого святителя Феофана обвинять в искажении св. отцов и упорно обвиняют как вселенских патриархов, так и наш Св. Синод чуть ли не в ереси…

Есть в письмах строки, очень характерные для самого святителя и поучительные для мирян, внимающих своему спасению. Так в одном письме он говорит: «Я совсем не жил среди молвы житейской. Все один да один. Потому совсем не могу судить, насколько смутительны шум и гам житейский и как держать душу свою прямо при них. Когда я жил в Питере, помню, хаживал к Бурачку (Бурачек Степ. Онис., издатель «Маяка».) по Невскому, задавая себе не привести ни к нему, ни от него домой никакого впечатления от того, что встречалось на Невском, а вы знаете, что это за толкотня?! Иногда это удавалось. Бывают состояния, что человек видя не видит, слыша не слышит, оттого что войдет вниманием в иной предмет… Вот сию вещицу надо вам устроить у себя дома, т. е. в сердце. Тогда из пушек пали — и то не слышно. Архимед-язычник — и в вещи не первой важности вошел так глубоко вниманием, что его враги застали углубленным после взятия города, которое без большого шума не могло быть».

Невольно вспоминается, что когда святитель был в Москве для совета с врачами по случаю болезни своих глаз, то приказывал афонцам Пантелеймоновского подворья, у коих останавливался, чтобы не сопровождали его