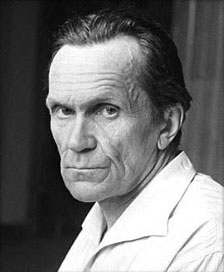

Варла́м Ти́хонович Шала́мов родился 5 (18) июня 1907, Вологда, Вологодская губерния, Российская империя — 17 января 1982, Москва, СССР) — русский советский прозаик и поэт, наиболее известный как автор цикла рассказов и очерков «Колымские рассказы», повествующего о жизни заключённых советских исправительно-трудовых лагерей в 1930—1950-е годы.

Шаламов в юности был близок к «левой оппозиции», из-за чего в 1929 году был арестован и отбыл три года заключения в Вишерском лагере. После возвращения в Москву Шаламов начал писать стихи и рассказы. В 1937 году он был арестован второй раз, осуждён на пять лет лагерей за «антисоветскую пропаганду» (ст. 58-10 УК РСФСР) и этапирован на Колыму в Севвостлаг. В лагере Шаламов был осуждён на новый срок, и в общей сложности он провёл на Колыме шестнадцать лет: четырнадцать на общих работах и заключённым фельдшером и ещё два после освобождения. С середины 1950-х годов Варлам Шаламов жил в Москве и работал над «Колымскими рассказами».

Не сумев опубликовать первый сборник рассказов в период «оттепели», писатель продолжал работу «в стол» и до 1973 года создал шесть сборников: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2».

Рассказы Шаламова циркулировали в самиздате, с 1966 года началась их неавторизованная публикация за границей; в Советском Союзе Шаламову удалось официально выпустить только поэтические сборники, а «Колымские рассказы» вышли уже после смерти автора, в конце 1980-х годов. Со второй половины 1960-х Шаламов отдалился от диссидентского движения, разрыв с которым оформился в 1972 году, после публикации в «Литературной газете» открытого письма писателя с осуждением пиратских иностранных изданий «Колымских рассказов». Последние годы Шаламов, здоровье которого катастрофически ухудшилось, провёл в московском доме престарелых и инвалидов Литфонда.

Настоящее признание пришло к Варламу Шаламову посмертно, после англоязычных публикаций в начале 1980-х годов и наступления гласности в Советском Союзе. «Колымские рассказы» рассматриваются одновременно как выдающееся художественное произведение, результат поиска новой формы для изображения катастрофы гуманизма и поведения человека на её фоне, и как исторический документ о колымских лагерях.

Происхождение, детство, юность

Варлам Шаламов родился 5 (18) июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова и получил имя в честь новгородского святого Варлаама Хутынского, на переходящий день памяти которого (первая пятница Петрова поста) пришлась дата рождения. Вологда имела богатую историю политической ссылки, на протяжении нескольких поколений в городе обосновывались народники, а затем революционные социал-демократы и эсеры; Шаламов много писал о том, как отголоски воспоминаний об этих событиях питали и формировали его. Отец писателя был потомственным священником, дед, прадед и другие родственники служили в церквях Великого Устюга. В 1893—1904 годах Тихон Шаламов служил в православной миссии на острове Кадьяк (Алеутская и Аляскинская епархия). Мать Варлама Шаламова, Надежда Александровна (в девичестве Воробьёва), происходила из учительской семьи и окончила женскую гимназию и педагогические курсы, но, выйдя замуж, стала домохозяйкой. Варлам был младшим из пяти выживших детей. Старший сын Валерий после установления советской власти публично отрёкся от отца-священника, другой сын, Сергей, вступил в РККА и в 1920 году погиб на Гражданской войне. Одна из сестёр, Галина, после выхода замуж уехала в Сухуми, вторая, Наталья, жила с мужем в Вологде.

С 1906 года Тихон Шаламов служил в кафедральном Софийском соборе, и вся семья Шаламовых жила в одной из квартир в двухэтажном доме соборного причта. Тихон Шаламов имел достаточно либеральные для своего времени взгляды (по выражению сына, «джефферсоновский дух») и был активным общественным деятелем в революцию 1905—1907 годов, он осуждал антисемитизм и выступил с горячей и сочувственной проповедью на панихиде по убитому черносотенцем депутату Государственной думы Михаилу Герценштейну. Однако в семье его поведение становилось более авторитарным, и отношение Варлама Шаламова к нему было непростым; он с гораздо большей теплотой вспоминал мать. Шаламов уже с детства ощущал себя атеистом и сохранил это убеждение на всю жизнь.

Надежда Александровна научила читать Варлама уже в три года, а в 1914 году он поступил в Вологодскую мужскую гимназию имени Александра I Благословенного. В 1918 году, с началом Гражданской войны и иностранной интервенции на севере России, для семьи началось трудное время: прекратились все полагавшиеся Тихону Шаламову выплаты, квартира Шаламовых была ограблена, а позднее и уплотнена, Варламу приходилось даже продавать испечённые матерью пирожки на рыночной площади. В начале 1920-х Тихон Шаламов ослеп, хотя продолжал выступать с проповедями до закрытия церквей в 1930 году, и Варлам служил ему поводырём. Гимназия после революции закрылась, и Варлам доучивался в Единой трудовой школе № 6 II ступени, которую окончил в 1923 году. Школьный совет ходатайствовал перед губоно о том, чтобы Шаламов в числе лучших выпускников был командирован для поступления в вуз, но, по воспоминаниям писателя, заведующий губпросветом показал Шаламову и его слепому отцу фигу со словами: «Вот именно потому, что у тебя хорошие способности — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском».

Тихон Шаламов — отец писателя

Как сын священника («лишенец») Шаламов не мог учиться в университете, осенью 1924 года он уехал в Москву, чтобы поступить на завод. Он нанялся на кожевенный завод в Кунцеве (тогда Московская область) сначала чернорабочим, позже дубильщиком и отделочником, а жил у тёти по матери, у которой была комната при Сетуньской лечебнице. Недолгое время Шаламов работал учителем по программе ликбеза в местной школе.

В 1926 году по направлению завода он поступил на первый курс Московского текстильного института и одновременно по свободному набору — на факультет советского права 1-го Московского университета. Биограф писателя В. Есипов называет это решение загадочным: Шаламова привлекали литература и медицина, а о том, что подвигло его поступить на юридический факультет, он нигде не упоминает. Историк С. Агишев предполагает, что молодой человек мог из чувства справедливости желать лично участвовать в формировании нового советского права. Шаламов выбрал Московский университет и после зачисления на факультет поселился в студенческом общежитии в Большом Черкасском переулке. Одним из его соседей по комнате был студент этнологического факультета, поэт Муса Джалиль.

В университете Шаламов сблизился с группой студентов разных факультетов, которые образовали дискуссионный кружок, в котором критически обсуждали концентрацию всей власти в руках Сталина и его отход от ленинских идеалов. Многие друзья Шаламова тех лет, в том числе самые близкие — Сарра Гезенцвей, Александр Афанасьев, Нина Арефьева, погибнут во время большого террора. Ректором Московского университета и профессором кафедры уголовного процесса в то время был будущий архитектор показательных процессов большого террора Андрей Вышинский, и Шаламову случилось наблюдать, как студенты побили Вышинского за то, что он освистал выступление Христиана Раковского на открытом партийном собрании.

7 ноября 1927 года второкурсник Шаламов принял участие в демонстрации «левой оппозиции», приуроченной к десятилетию Октябрьской революции и состоявшейся вскоре после исключения Троцкого из состава ЦК партии — фактически это было выступление сторонников Троцкого против политики Сталина. Одним из лозунгов демонстрантов было «Выполним завещание Ленина», под которым понималось письмо Ленина с негативной характеристикой Сталина и предложением сменить его на посту генерального секретаря ЦК партии кем-нибудь другим («завещание Ленина»). Демонстрация была разогнана при участии отрядов ОГПУ и самих студентов университета. В феврале 1928 года Шаламов был исключён из университета «за сокрытие социального происхождения»: при заполнении анкеты, чтобы скрыть статус «лишенца», он указывал отца «инвалидом, служащим», а не «служителем культа», что раскрыл в доносе его однокурсник и земляк.

В Москве Шаламов окунулся в жизнь литературных обществ и кружков. Как важное событие он вспоминал похороны Сергея Есенина 31 декабря 1925 года и многотысячную толпу провожавших, где был и восемнадцатилетний Шаламов. В 1927 году он откликнулся на призыв журнала «Новый ЛЕФ» к читателям присылать «новые, необыкновенные рифмы», а к рифмам приложил собственные стихотворения. Ему коротким письмом с рецензией ответил Николай Асеев, один из кумиров молодёжи тех лет. Шаламов посещал публичные чтения Маяковского; впечатления от его выступлений 1926—1927 годов он в 1934 году опишет в очерке для «Огонька». Шаламов пытался посещать кружки «ЛЕФовцев» Осипа Брика и Сергея Третьякова, но об обоих оставил довольно едкие воспоминания, хотя позже признавал огромное влияние теоретических работ Брика на свою собственную прозу.

Первый арест. Вишерский лагерь

19 февраля 1929 года Шаламов был арестован во время облавы в подпольной типографии по адресу: Сретенка, дом 26, где печатались материалы «левой оппозиции», включая «завещание Ленина». Обвиняемый по части 10-й статьи 58 УК РСФСР («антисоветская агитация») Шаламов содержался в Бутырской тюрьме. На следствии он отказался от дачи показаний, заявив только, что «руководство ВКП(б) сползает вправо, способствует усилению капиталистических элементов в городе и деревне и тем самым служит делу реставрации капитализма в СССР» и что сам он разделяет «взгляды оппозиции». В автобиографическом очерке «Бутырская тюрьма» и в рассказе «Лучшая похвала» Шаламов впоследствии писал, что в заключении был по-настоящему счастлив, потому что считал, что продолжает великую революционную традицию эсеров и народовольцев, к которым до конца жизни испытывал большое уважение. 22 марта 1929 года постановлением Особого совещания при ОГПУ по переквалифицированному обвинению (обвинение в антисоветской пропаганде было снято) Шаламов был приговорён к трём годам концентрационного лагеря как социально опасный элемент (ст. 35 УК РСФСР 1926 года).

Трёхлетний срок Шаламов отбывал в Вишерском лагере (Вишлаге) на Северном Урале, куда он прибыл 19 апреля 1929 года после пути по железной дороге до Соликамска и почти стокилометрового пешего этапа. Как заключённый с образованием осенью 1929 года он был назначен десятником на работах по строительству Березниковского химического комбината в посёлке Лёнва, а вскоре повышен до должности заведующего учётно-распределительной частью Березниковского отделения Вишлага, где отвечал за распределение труда заключённых, — это было очень высокое положение для заключённого. В Вишлаге Шаламов столкнулся с работой Эдуарда Берзина, который с 1930 года руководил постройкой Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, одной из строек первой пятилетки. Писатель лично встречался с Берзиным на совещаниях, однажды сопровождал его при облёте подконтрольных территорий на гидроплане и тогда запомнил его как одарённого организатора, эффективно выстроившего работу и искренне заботившегося о заключённых, которые были обуты, одеты и сыты. Впоследствии он описывал собственное энтузиастическое настроение: «Когда приехал Берзин, а главное, приехали берзинские люди, всё казалось мне в розовом свете, и я был готов своротить горы и принять на себя любую ответственность». В поздних рассказах («У стремени», «Хан-Гирей») Шаламов описал Берзина критически, используя его фигуру как иллюстрацию порочности всей системы отношений, возникающих между начальником и заключёнными, которая во всех пробуждает худшие качества.

В октябре 1931 года Шаламов был досрочно освобождён в соответствии с распоряжением, согласно которому заключённые, занимавшие административные должности и не имевшие взысканий, прекращали отбывать наказание, восстанавливались в правах и получали возможность работать на тех же должностях уже как вольнонаёмные, за достаточно привлекательную плату. Однако Шаламов отказался остаться в Вишере и в следующие месяцы посетил Москву и Вологду. Затем он вернулся в Березники, где несколько месяцев работал заведующим бюро экономики труда на ТЭЦ Березниковского химкомбината. В. Есипов предполагает, что это было сделано, чтобы до возвращения в Москву создать чистый трудовой стаж. В результате этих событий и бюрократической несогласованности не было исполнено постановление Особого совещания при ОГПУ от 14 февраля 1932 года, согласно которому после освобождения (к моменту издания постановления трёхлетний срок ещё не истёк) Шаламов подлежал ссылке в Северный край сроком на три года: когда документы пришли в Вишлаг, Шаламова там уже не было.

Свой первый арест, заключение в Бутырской тюрьме и отбывание срока в Вишерском лагере Шаламов описал в цикле автобиографических рассказов и очерков начала 1970-х годов, которые объединены в, по авторскому определению, «антироман» «Вишера». Свой первый лагерный опыт писатель суммировал: «Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжёлой пробой — начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года, — один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — это штука серьёзная, но бояться её не надо. Я был готов жить». В Вишерском лагере Шаламов познакомился с будущей женой Галиной Игнатьевной Гудзь, которая приехала туда из Москвы на свидание со своим молодым мужем, а Шаламов «отбил» её, условившись о встрече сразу после освобождения.

Жизнь в Москве. Начало литературной деятельности

В феврале 1932 года Шаламов возвратился в Москву и вскоре устроился в профсоюзный журнал «За ударничество». В марте 1934 года он перешёл в другой профсоюзный журнал «За овладение техникой», а в 1935 году — в журнал союзного Наркомата тяжёлой промышленности «За промышленные кадры». Для этих и других журналов Шаламов печатал производственные статьи, очерки, фельетоны, как правило — под псевдонимами. 29 июля 1934 года Шаламов оформил брак с Галиной Гудзь, что позволило ему переехать из квартиры сестры в пятикомнатную квартиру родителей жены («старый большевик» Игнатий Гудзь был высокопоставленным сотрудником Наркомата просвещения РСФСР) в Чистом переулке. В апреле 1935 года у Варлама и Галины родилась дочь Елена.

В этот же период Шаламов начал писать стихи и художественную прозу — рассказы. Две его заметные публикации того времени — рассказы «Три смерти доктора Аустино», очевидно навеянный возвышением фашистских режимов в Европе и уже содержащий характерный для Шаламова образ — поставленного перед моральной дилеммой героя (опубликован в 1936 году в журнале «Октябрь»), и «Пава и древо» (1937, «Литературный современник»; к моменту выхода номера писатель уже был арестован). В этот период Шаламов пережил увлечение прозой Бабеля, но впоследствии в ней разочаровался, как из-за романтизации Бабелем воровской жизни, так и стилистически. В позднем эссе он описывал, как обучался композиции рассказа: «Я когда-то брал карандаш и вычёркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти „пожары, похожие на воскресение“, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось немного, а от Ларисы Рейснер и совсем ничего не оставалось». По собственному утверждению, Шаламов написал в этот период до 150 рассказов, но после ареста Галина сожгла их вместе с другими бумагами мужа.

В марте 1933 года и в декабре 1934 года в Вологде умерли соответственно отец и мать Варлама, оба раза он выезжал из Москвы на похороны. В первый приезд мать рассказала Шаламову, как в крайней нищете слепой Тихон Николаевич разрубил на куски полученный им за службу на Кадьяке золотой крест, чтобы получить за него какие-то деньги в магазине Торгсина. Впоследствии Шаламов описал эту историю в рассказе «Крест».

В 1936 году Шаламов по настоянию своего шурина, видного чекиста Бориса Гудзя, и жены написал на Лубянку отречение от троцкистского прошлого. В рассказе «Ася» Шаламов описывал, как он и Галина обсуждали это заявление с сестрой Галины и Бориса Александрой (Асей), которая считала, что её семья «сдаёт» Варлама, чтобы вывести остальных из-под удара. Александра Гудзь уже в декабре 1936 года была арестована, позже осуждена за «контрреволюционную деятельность» и в 1944 году умерла в лагере.

В декабре 1936 года Шаламов был допрошен во Фрунзенском районном отделе НКВД, а 12 января 1937 года арестован. Писатель считал, что это случилось по доносу шурина, но материалами следственного дела это не подтверждается. Шаламов был обвинён в ведении «контрреволюционной троцкистской деятельности» — поддержании связей с другими бывшими троцкистами после возвращения из ссылки (ст. 58-10 УК РСФСР, «антисоветская агитация»). На допросах — пытки в первой половине 1937 года ещё не были нормой, и Шаламов им не подвергался — он признавал контакты только с шестью людьми, пяти из которых (близким друзьям времён кружка конца 1920-х), по мнению В. Есипова, это заведомо не должно было повредить, потому что они в то время были в ссылках, а не в Москве, а личность шестого человека не установлена. Во время следствия Шаламов снова содержался в Бутырской тюрьме; как бывалый заключённый он был избран старостой камеры.

Там он познакомился с эсером, членом Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев Александром Андреевым, которого впоследствии считал моральным авторитетом и одним из самых важных людей в своей жизни. Сказанные им на прощание слова «Вы можете сидеть в тюрьме» Шаламов признавал «самой лучшей, самой значительной, самой ответственной похвалой». Андреев выведен под своим именем в нескольких рассказах, в том числе «Лучшая похвала», и эту же фамилию во многих рассказах носит сквозной герой — alter ego писателя. 2 июня 1937 года дело Шаламова рассмотрело Особое совещание при НКВД СССР, он был осуждён на пять лет лагерей. Репрессиям подверглись и родственники писателя: жена Галина была сослана в Кагановичский район Чарджоуской области до 1946 года, Б. И. Гудзя уволили во время чистки внутри НКВД, а также исключили из ВКП(б), что, однако, было довольно лёгкой судьбой (многие его сослуживцы были расстреляны). Взаимная ненависть Шаламова и Гудзя сохранилась навсегда, и когда писатель в начале 1950-х нелегально навещал свою семью в Москве, Гудзь, живший рядом, несколько раз вызывал милицию, чтобы арестовать его за нарушение режима проживания.

Этап из Москвы отправился по железной дороге в конце июня 1937 года и прибыл во Владивосток через месяц с небольшим. 14 августа на пароходе «Кулу» с большой партией заключённых Шаламов был доставлен в бухту Нагаева (Магадан), откуда потом машинами их повезли на золотодобывающий прииск «Партизан». Шаламов вспоминал, что на пароходе познакомился с осуждённым Иулианом Хреновым, героем стихотворения Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка». На Колыме, в лагерях Севвостлага писатель пробыл следующие четырнадцать лет.

На прииске Шаламов работал рядовым забойщиком, вооружённым кайлом. Впоследствии он вспоминал: «Я высокого роста, и это всё время моего заключения было для меня источником всяческих мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех». Он не отказывался от работы — это означало бы расстрел, но никогда не стремился к выполнению норм выработки и увеличенным пайкам, во-первых, следуя неписаному закону «Губит не маленькая пайка, а большая» (больше работая в расчёте на усиленное питание, заключённый на самом деле быстрее теряет силы), а во-вторых, потому что испытывал отвращение к рабскому труду.

В декабре 1938 года его сняли с работы и доставили в отдел НКВД, где старший оперуполномоченный направил его в «Серпантинку», следственную тюрьму и место массовых расстрелов. По неизвестной причине его там не приняли, в рассказе «Заговор юристов» Шаламов описывает эти события, увязывая моментальный развал только что возбуждённого дела о «заговоре» с чистками в НКВД, последовавшими после снятия Ежова с поста наркома внутренних дел в том же месяце. Зиму 1938—1939 годов Шаламов пережил в Магадане в карантине, объявленном из-за эпидемии брюшного тифа среди заключённых. В апреле 1939 года он был направлен в геологоразведочную партию на угольном прииске у перевала Чёрное озеро (рядом с посёлком Атка).

Лето 1939 года Шаламов вспоминал как время, когда он начал «воскресать»: раскопка разведочных шурфов считалась, по колымским меркам, щадящей работой, а питание у геологов было хорошим. В августе 1940 года разведка у Чёрного озера была закрыта как бесперспективная, а Шаламова перевели на участок Кадыкчан. Жизнь там описана в рассказе «Инженер Киселёв»: начальник участка (в рассказе он выведен под настоящим именем) оказался садистом, избивавшим заключённых и в наказание помещавшим их на ночь в вырубленный в скале «ледяной карцер», и Шаламов обмолвился при сокамерниках, что намерен при очередном визите начальства дать пощёчину, о чём Киселёву немедленно стало известно. Благодаря помощи знакомого лагерного фельдшера Шаламов смог перевестись на соседний участок Аркагала, на котором провёл почти целиком 1941 и 1942 годы, работая в тяжёлых условиях на добыче угля.

В январе 1942 года истёк пятилетний срок Шаламова, но в соответствии с директивой наркома внутренних дел и прокурора СССР № 221 от 22 июня 1941 года «освобождение из лагерей, тюрем и колоний контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных преступников» было прекращено до конца войны; 23 июня соответствующий приказ для лагерей Севвостлага издал начальник «Дальстроя» Никишов. В декабре 1942 года Шаламов попал в «штрафную» зону — на золотоносный прииск Джелгала рядом с современным посёлком Ягодное. В рассказе «Мой процесс» ему дано следующее описание: «Лагерь Джелгала расположен на высокой горе — приисковые забои внизу, в ущелье. Это значит, что после многочасовой изнурительной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступеням, хватаясь за обрывки обмороженного тальника, ползти вверх, выбиваясь из последних сил, таща на себе дрова — ежедневную порцию дров для отопления барака».

3 июня 1943 года Шаламов был арестован по новому уголовному делу. Эти события описаны им в рассказе «Мой процесс», где под настоящими именами выведены основные свидетели обвинения — заключённые того же лагеря, давшие показания на Шаламова: бригадир Нестеренко, помощник бригадира, бывший сотрудник Наркомата оборонной промышленности Е. Б. Кривицкий и бывший столичный журналист И. П. Заславский; двое последних были известны в лагере как «штатные» свидетели по возбуждавшимся там новым уголовным делам.

Согласно обвинительному заключению, Шаламов «высказывал недовольство политикой коммунистической партии, одновременно с этим восхвалял контрреволюционную платформу Троцкого <…> высказывал клеветнические измышления о политике советской власти в области развития русской культуры <…> высказывал контрреволюционные измышления по адресу руководителей советской власти, клеветал на стахановское движение и ударничество, восхвалял военную немецкую технику и командный состав гитлеровской армии, распространял клеветнические измышления по адресу Красной Армии». Писатель настаивал, что одним из пунктов обвинения было его высказывание о том, что Иван Бунин (эмигрант и критик советской власти) — великий русский писатель, но в материалах следственного дела этой детали нет. Заседание трибунала состоялось 22 июня 1943 года в Ягодном, куда Шаламов был доставлен пешим конвоем. Он был признан виновным в антисоветской агитации (ст. 58-10 ч. II УК РСФСР) и получил десять лет заключения в лагере с поражением в правах на 5 лет.

Осень и зиму 1943 года Шаламов провёл в так называемой «ягодной командировке»: партия заключённых с облегчённым конвоем, но и с уменьшенной нормой питания, собирала иголки стланиковой сосны и ягоды для противоцинготных мероприятий в лагере. Приблизительно в январе 1944 года в состоянии крайнего истощения (алиментарная дистрофия и полиавитаминоз) Шаламов был доставлен в лагерную больницу в посёлке Беличья, где он с перерывами провёл практически год. После выписки и возвращения на работы в тайгу в марте 1944 года он благодаря заступничеству главного врача больницы Нины Савоевой был устроен при ней сначала санитаром, а позже культоргом (ответственным за просветительскую работу). Нина Савоева и фельдшер Борис Лесняк оставили свои воспоминания о работе в Беличьей и знакомстве с Шаламовым; воспоминания Лесняка написаны уже после того, как Шаламов прервал общение с ним, и в существенной части тенденциозны. В этот же период — в феврале 1944 года — писатель получил записку от находившейся в одном из соседних лагерей Александры (Аси) Гудзь, но не успел с ней встретиться, потому что она умерла от крупозной пневмонии.

Весной 1945 года знавший Шаламова энкавэдэшник заметил его в больнице и вернул на работы, в этот раз его направили на прииск «Спокойный». Там он находился и когда пришло известие об окончании войны. Через несколько месяцев Шаламов был госпитализирован ещё раз, но был выписан после перевода Савоевой в другую больницу осенью 1945 года. Следующие месяцы он провёл на таёжных лесозаготовках на ключе Алмазном и снова в штрафной зоне на Джезгале, куда был перемещён после попытки побега. Весной 1946 года Шаламов, оказавшись в транзитном бараке в Сусумане, смог передать записку знакомому фельдшеру Андрею Пантюхову, который приложил все усилия, чтобы вытащить больного Шаламова с работ и устроить в санчасть. Чуть позже, снова по протекции Пантюхова, Шаламов был направлен на свежеоткрытые на 23-м километре Колымского тракта курсы фельдшеров длительностью восемь месяцев. В число лекторов на этих курсах входили репрессированные крупные учёные, как, например, Я. С. Меерзон. Бытовые условия на курсах были несравнимы с положением заключённых на общих работах, при этом Шаламов деятельно использовал свой шанс и приобрёл практические медицинские навыки. После освобождения Шаламов переписывался с Пантюховым, утверждал, что ему обязан жизнью. Оставшийся срок на Колыме он отбывал фельдшером и больше никогда не оказывался на общих работах.

В декабре 1946 года писатель, окончив курсы, был направлен в главную больницу УСВИТЛага в посёлке Дебин в 500 километрах от Магадана, на левом берегу Колымы. Больница размещалась в довоенном трёхэтажном хорошо отапливаемом кирпичном здании, в котором Шаламов и работал, и жил (на ночь он укладывался в бельевой комнате в отделении). После перевода в больницу в жизнь Шаламова вернулась и литература: с двумя другими заключёнными, киносценаристом Аркадием Добровольским и актёром и поэтом Валентином Португаловым, он по вечерам читал стихи любимых поэтов. В той же больнице он познакомился с рентгенотехником Георгием Демидовым, впоследствии — тоже автором лагерной прозы. Демидова, выведенного в образе заглавного персонажа рассказа «Житие инженера Кипреева», Шаламов называл «самым достойным из людей, встреченных мной на Колыме». В 1949—1950 годах Шаламов работал фельдшером в «лесной командировке» на ключе Дусканья: он принимал посетителей в фельдшерском пункте в избушке и объезжал участки на санях зимой и на моторной лодке летом. Здесь у него появилось много свободного времени, которое можно было посвятить сочинению лирики. В эти месяцы он сочинил и записал от руки в прошитых им самим тетрадях десятки стихотворений и, как он считал, сформировался как поэт.

Возвращение в Москву

Десять лет, назначенные приговором 1943 года, должны были истечь в 1953 году, но Шаламов вышел на свободу досрочно 20 октября 1951 года по правилам ст. 127 Исправительно-трудового кодекса РСФСР о зачёте рабочих дней в сроке заключения. Он собирался вернуться на «материк» следующей весной, после открытия навигации, но из-за бюрократических проволочек потерял право на оплаченный проезд до дома и был вынужден остаться, чтобы заработать на дорогу. 20 августа 1952 года Шаламов по направлению санитарного отдела «Дальстроя» вышел на работу фельдшером лагерного пункта Кюбюминского дорожно-эксплуатационного участка, расположенного в селе Томтор в Якутии (недалеко от Оймякона).

Шаламов решился послать свои стихи самому ценимому им живущему поэту — Борису Пастернаку — и в феврале 1952 года передал две записные книжки вместе с письмом к жене вольному врачу Елене Мамучашвили, улетавшей в отпуск. Летом Пастернак получил их от Галины Гудзь и через неё же отправил ответ с подробным критическим разбором стихотворений: «Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и в первую голову — моё. <…> Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одарённости. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегчённые мерила. Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределённости целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (всё равно со внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией». Шаламов получил ответ только в декабре, преодолев на санях и попутке 500 километров между Кюбюмой и Дебином.

30 сентября 1953 года Шаламов получил расчёт в «Дальстрое». С накопленными деньгами он влился в поток покидавших Колыму в результате бериевской амнистии заключённых. В начале ноября Шаламов авиарейсом из Оймякона прилетел в Якутск, откуда добрался до Иркутска, где сел на переполненный поезд. 12 ноября он прибыл в Москву, где его встретила жена. При этом, вероятно, по настоянию Бориса Гудзя Шаламова не пустили в квартиру, в которой он с семьёй жил до ареста. На следующий день он встретился с Пастернаком. После этого Шаламов, как бывший заключённый, которому было запрещено жить или просто находиться больше суток в Москве, выехал в Конаково (Калининская область). Он не смог устроиться фельдшером (фельдшерские курсы «Дальстроя» не признавались надлежащим медицинским образованием) и в следующие месяцы работал сначала товароведом в Озерках, затем, с июля 1954 года, — агентом по снабжению на Решетниковском торфопредприятии в посёлке Туркмен. В Туркмене он прожил следующие два года. Он продолжал писать стихи, и существенная часть стихов 1950-х, сборники которых вместе известны как «Колымские тетради», написана не на Колыме, а уже в Озерках и Туркмене. В этот же период Шаламов начал работать над «Колымскими рассказами». 1954 годом датированы «Заклинатель змей», «Апостол Павел», «Ночью», «Плотники» и «Шерри-бренди». В письме Аркадию Добровольскому от 12 марта 1955 года Шаламов писал: «У меня соберётся сейчас 700—800 стихотворений и с десяток рассказов, которых по задуманной архитектуре нужно сто». К этому же периоду относится развод с Галиной Гудзь. Галина и их с Варламом дочь Елена жили в Москве, Галина помогала Варламу в переписке с Пастернаком, но при этом их общение складывалось тяжело из-за несовпадения жизненных позиций. Елена (после раннего выхода замуж она сменила фамилию на Янушевская) практически не знала отца, была убеждённой комсомолкой и отказывалась общаться с ним. После 1956 года Шаламов прекратил общение с ними.

В мае 1955 года писатель отправил на имя генерального прокурора СССР заявление о реабилитации. Через год Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела его и 18 июля 1956 года отменила постановление Особого совещания НКВД СССР 1937 года и приговор военного трибунала 1943 года.

В 1956 году у Шаламова случился короткий роман с многолетней возлюбленной Пастернака Ольгой Ивинской, с которой он был знаком ещё с 1930-х. Разрыв с ней привёл и к прекращению контактов с Пастернаком. В октябре 1956 года Шаламов женился на Ольге Неклюдовой, с которой познакомился в круге общения Пастернака и Ивинской. Он переехал в коммунальную квартиру Ольги на Гоголевском бульваре, где она жила с сыном от предыдущего брака Сергеем. В следующем году Ольга получила квартиру в доме на Хорошёвском шоссе послевоенной постройки, и семья переехала туда.

Колымские рассказы. Полемика с Солженицыным

В конце 1956 года Шаламов устроился внештатным корреспондентом в журнале «Москва». В журнале «Знамя» (№ 5, 1957) вышла небольшая подборка стихов из «Колымских тетрадей». Пять стихотворений были опубликованы в «Москве» (№ 3, 1958). В сентябре 1957 года Шаламов потерял сознание и был госпитализирован. Он пробыл в Боткинской больнице до апреля 1958 года и получил инвалидность по болезни Меньера — приобретённому ещё в детстве нарушению вестибулярного аппарата, усугублённому лагерями.

Впоследствии лечащий врач Шаламова в его последние годы предполагал, что это мог быть первый приступ болезни Гентингтона. С этого времени писателя постоянно сопровождали головокружения, падения из-за потери координации и бессонница, из-за которой он много лет принимал нембутал (нередко рецептурный препарат он искал через знакомых врачей), а ближе к концу жизни он стал глохнуть. В 1963 году третья группа инвалидности была изменена на вторую. По состоянию здоровья Шаламов не смог продолжать работать в «Москве», и в 1959—1964 годах основным источником его дохода стала работа внештатным рецензентом присланных в редакцию рукописей в «Новом мире». Параллельно он безостановочно трудился над «Колымскими рассказами».

В 1961 году был опубликован его первый стихотворный сборник «Огниво», в 1964 году — второй, «Шелест листьев», оба получили положительные отзывы в литературных журналах. В расчёте на постановку в Театре имени М. Н. Ермоловой, где работал вернувшийся с Колымы режиссёр Леонид Варпаховский, Шаламов написал «лагерную» пьесу «Анна Ивановна», но эти планы не осуществились. В начале 1960-х Шаламов по предложению журнала «Знамя» подготовил очерк-воспоминания «Двадцатые годы», где сделал основной упор на литературной жизни. Очерк не пошёл в печать, а Шаламов продолжил работу над доколымским циклом воспоминаний («Москва 20-х — 30-х годов»). С 1965 года писатель получал повышенную пенсию, положенную за выполнение тяжёлых и вредных работ (благодаря свидетельским показаниям друзей — бывших лагерников он подтвердил стаж на колымских приисках).

К 1962 году Шаламов подготовил около шестидесяти рассказов, и в этот период он передал в «Новый мир» восемнадцать из них, составлявшие костяк первого сборника, озаглавленного «Колымские рассказы». Как и когда рукопись была отвергнута, точно не известно, но не существует достоверных документальных данных о том, что вопрос о её публикации в «Новом мире» реально рассматривался, равно как и о каком-либо знакомстве с рассказами главного редактора журнала Александра Твардовского. Шаламов также отправил «Колымские рассказы» в издательство «Советский писатель», откуда в ноябре следующего, 1963 года получил отрицательный ответ.

Твардовский в течение 1962 года вёл аппаратную борьбу за публикацию повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ставшей одним из первых изображений сталинских лагерей в советской печати, и в ноябре 1962 года «Один день» вышел в «Новом мире». После публикации «Одного дня» Шаламов вступил в переписку с его автором, начав её с подробного и в целом комплиментарного отзыва о повести. Отмечая многочисленные литературные достоинства повести, меткое описание главного героя и некоторых других персонажей, Шаламов одновременно констатировал, что Солженицыным описан «лёгкий», отнюдь не колымский лагерь. В сентябре 1963 года Шаламов по приглашению Солженицына приехал в Солотчу под Рязанью, где в это время жил автор повести «Один день Ивана Денисовича»

Поездка оставила у него неприятное впечатление, и он вернулся уже через два дня, а не через неделю, как планировал. В следующем году они встретились ещё раз, когда Солженицын предложил Шаламову участвовать в работе над «Архипелагом ГУЛАГ». Шаламов недвусмысленно отказался: он к этому моменту уже считал Солженицына не очень талантливым, но прижимистым «дельцом», стремившимся любой ценой достигнуть успеха в первую очередь на Западе, тогда как автору «Колымских рассказов» было важнее пробиться к родному читателю. Позже через А. Храбровицкого Шаламов передал Солженицыну запрет на любое использование своего имени и своих материалов.

Единственным легально опубликованным в СССР при жизни Шаламова колымским рассказом стала зарисовка-миниатюра «Стланик», вышедшая в журнале «Сельская молодёжь» (№ 3 за 1965 год), в котором работал друг писателя Федот Сучков. На лагерный опыт автора в нём могло намекнуть только последнее предложение: «И дрова из стланика жарче». В это же время первый сборник «Колымских рассказов», с которым писатель знакомил близких друзей, начал хождение в самиздате, и в 1965 году Шаламов закончил второй сборник «Левый берег». 13 мая 1965 года Шаламов на полуофициальном вечере памяти Осипа Мандельштама читал рассказ «Шерри-бренди», художественную фантазию о последних часах жизни поэта в пересыльном пункте.

Согласно стенограмме вечера, «по рядам в президиум передали записку, успев, конечно, по дороге прочитать; кто-то из начальства просил „тактично прекратить это выступление“. Председатель (им был Илья Эренбург) положил записку в карман, Шаламов продолжал читать». Выступление Шаламова было принято восторженно, и он вошёл в литературный круг Эренбурга, Надежды Мандельштам, Александра Галича, Льва Копелева и Натальи Кинд. В 1965 году он был представлен уже тяжело болевшей Анне Ахматовой. Особенно доверительные отношения у Шаламова сложились с Надеждой Мандельштам.

Он стал одним из первых читателей первого тома «Воспоминаний», в отзыве на который писал: «В историю русской интеллигенции, русской литературы, русской общественной жизни входит новый большой человек. <…> В историю нашей общественности входит не подруга Мандельштама, а строгий судья времени, женщина, совершившая и совершающая нравственный подвиг необычайной трудности». «Колымские рассказы» Мандельштам оценила как «лучшую прозу в России за многие и многие годы <…> А может, и вообще лучшую прозу двадцатого века». Знакомство с секретарём Эренбурга Натальей Столяровой оказалось для писателя особенно ценным, так как Столярова была дочерью эсерки Натальи Климовой, участницы покушения на Столыпина и автора публицистического «Письма перед казнью», судьба и личность которой привлекали Шаламова и раньше. У Шаламова родился замысел повести о Климовой, и Столярова обеспечила его документами из личного архива, включая переписку Климовой и её мужа эсера Ивана Столярова, но в итоге повести не вышло — Шаламов написал только рассказ «Золотая медаль».

Сразу после закончившегося в начале 1966 года процесса над Юрием Даниэлем и Андреем Синявским, осуждёнными за публикацию на Западе и под псевдонимами произведений, «порочащих советский государственный и общественный строй», Шаламов, вероятно, по просьбе знакомых из диссидентской среды, подготовил «Письмо старому другу» — пространный рассказ анонимного свидетеля (Шаламов не присутствовал на суде, но был достаточно посвящён в его детали) о процессе, исполненный восхищения перед обвиняемыми.

В письме высказана важная для Шаламова мысль: Синявский и Даниэль были первыми с процесса над эсерами 1922 года обвиняемыми на проходившем в СССР публичном политическом процессе, которые вели себя мужественно и не каялись. «Письмо старому другу» было включено в «Белую книгу» — сборник материалов о процессе, подготовленный и опубликованный за границей Александром Гинзбургом. В 1968 году в приговоре по итогу «процесса четырёх», одним из обвиняемых на котором был Гинзбург, «Письмо к старому другу» было формально охарактеризовано как антисоветский текст.

Гинзбург на суде отказался назвать автора письма и раскрыл авторство Шаламова только в 1986 году, уже после его смерти, но вследствие утечек оно стало известно КГБ. За писателем была установлена слежка, а сам он разочаровался в движении, которое считал состоящим «наполовину из дураков, наполовину из стукачей, но дураков нынче мало». Тогда же он прекратил общение с кругом Н. Я. Мандельштам. По выражению литературоведа Елены Михайлик, приверженность Шаламова этике российского революционного движения начала века привела к тому, что он предъявлял и к власти, и к диссидентам требования, «безнадёжно устаревшие уже к середине 1930-х».

В 1966 году Шаламов познакомился с архивисткой, сотрудницей архива комплектования ЦГАЛИ Ириной Сиротинской, которая, прочитав в самиздате «Колымские рассказы», нашла писателя и предложила ему передать рукописи на хранение в государственный архив. Знакомство переросло в долгие близкие отношения, несмотря на разницу в возрасте (Шаламов был на двадцать пять лет старше) и то, что Сиротинская была в браке, в котором родилось трое детей. В том же году Шаламов развёлся с Неклюдовой, но продолжал делить с ней квартиру; через два года через Литфонд он смог получить отдельную комнату в коммунальной квартире этажом выше.

В 1968 году Шаламов закончил сборник «Воскрешение лиственницы», посвятив его Сиротинской. Поездка Сиротинской в Вологду в том же году побудила его к написанию автобиографического произведения о детстве и семье — «Четвёртой Вологды» (закончена в 1971 году). В тот же период был написан «Вишерский антироман». В 1967 году в «Советском писателе» вышел третий поэтический сборник «Дорога и судьба», примечательный тем, что в том же году на него откликнулся рецензией в газете «Русская мысль» ведущий литературный критик русского зарубежья Георгий Адамович, знакомый и с «Колымскими рассказами» и уже анализировавший стихи Шаламова с опорой на них. В 1960-х в переводах Шаламова публиковались стихи болгарских поэтов Кирилла Христова и Николая Ракитина, писавшего на идише и, как и переводчик, прошедшего лагеря Хаима Мальтинского. В 1973 году Шаламов закончил работу над последним сборником «Колымских рассказов» «Перчатка, или КР-2».

В 1966 году американский славист Кларенс Браун, который был хорошо знаком с Надеждой Мандельштам и в её квартире встречался и с самим Шаламовым, судя по всему, с согласия писателя вывез рукопись «Колымских рассказов». Браун передал её для публикации редактору нью-йоркского «Нового журнала», эмигранту «первой волны» Роману Гулю. В декабре того же года в «Новом журнале» вышли четыре рассказа, в течение следующих десяти лет Гуль напечатал сорок девять рассказов из «Колымских рассказов», «Левого берега», «Артиста лопаты» и «Воскрешения лиственницы», при этом сопровождая их собственной редакторской правкой (особенно сильному искажению подвергся текст «Шерри-бренди»). Всё это происходило без ведома писателя, которому было крайне важно издать рассказы вместе и в определённом порядке, с сохранением авторской композиции.

Неавторизованными были и следующие публикации: два рассказа в январе 1967 года вышли в эмигрантском журнале «Посев», в том же году немецкий перевод большей части первого сборника «Колымских рассказов» был издан в Кёльне отдельной книгой под заглавием «Artikel 58» («Статья 58») и с неправильным написанием фамилии автора (Schalanow). С 1970 года рассказы в авторской редакции, по ещё одной рукописи, без ведома автора вывезенной Ириной Каневской-Хенкиной, печатал журнал «Грани». В 1971 году два рассказа вышли на английском языке в антологии неподцензурной советской литературы под редакцией Майкла Скаммелла. Первая публикация рассказов на русском языке одной книгой случилась много позже — в Лондоне в 1978 году, составителем и автором предисловия был Михаил Геллер.

23 февраля 1972 года «Литературная газета» опубликовала открытое письмо Шаламова, в котором автор в самых сильных выражениях осуждал публикацию «Колымских рассказов» за рубежом без его ведома в антисоветских изданиях. Письмо заканчивалось утверждением «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью», которое вызвало наибольшее отторжение среди друзей и коллег Шаламова: оно считывалось и как отречение писателя от собственных произведений, и как предательство по отношению к советским диссидентам, всё ещё получавшим лагерные сроки. Поступок Шаламова осудила даже Ирина Сиротинская. Высказывались мнения, что текст письма написан не Шаламовым или что он сделал это под принуждением.

Один из составителей «Хроники текущих событий» Пётр Якир написал открытое письмо Шаламову, которое в 24-м выпуске бюллетеня было аннотировано: «Высоко оценивая творчество своего адресата и его нравственные качества, автор выражает ему свою жалость в связи с обстоятельствами, заставившими автора «Колымских рассказов» «подписать» письмо <…>. Шаламову адресуется «только один упрёк» — по поводу его фразы, что «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»». Солженицын в самиздате отреагировал репликой, воспроизведённой и в сноске во втором томе «Архипелага ГУЛАГ»: «Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов» (узнав об этом, Шаламов написал письмо со словами: «С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки. <…> Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но не тогда, когда „Литгазета“ опубликовала моё письмо, а гораздо раньше — в сентябре 1966 г.», но в итоге не отправил его).

В настоящее время практически не подвергается сомнению, что письмо было написано лично Шаламовым и отражает его собственную позицию. Он сделал дневниковую запись: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под пистолетом. Заявление моё, его язык, стиль принадлежат мне самому. <…> Если бы речь шла о газете „Таймс“, я бы нашёл особый язык, а для „Посева“ не существует другого языка, как брань. Письмо моё так и написано, и другого „Посев“ не заслуживает. Художественно я уже дал ответ на эту проблему в рассказе „Необращённый“, написанном в 1957 году, и ничего не прочувствовали, это заставило меня дать другое толкование этим проблемам.

Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин. Первое — другая история. Второе — полное равнодушие к судьбе. Третье — безнадёжность перевода и, вообще, всё — в границах языка». Дискуссия ведётся только о том, кто был инициатором публикации. По воспоминаниям А. Гладкова, идея письма принадлежала официозному функционеру, в то время первому секретарю правления Союза писателей СССР Георгию Маркову, и Шаламов, у которого как раз в то время была заблокирована печать очередного сборника «Московские облака», согласился на это. В. Есипов приводит другую дневниковую запись писателя о том, что он бы «поднял тревогу и год назад», если бы узнал о публикациях раньше, и полученные им советы повлияли только на окончательную форму.

Обращает на себя внимание, что Шаламов особенно выделяет «Посев». В «Посеве» были опубликованы только два рассказа, но этот журнал, издаваемый «Народно-трудовым союзом», имел самую одиозную репутацию. Во фразе о снятой жизнью проблематике «Колымских рассказов» литературовед Леона Токер видит прямую цитату из выступления Бухарина на XIV съезде ВКП(б) (1925 год): тот отвечал на критику своих высказываний во внутрипартийных дискуссиях вокруг НЭПа словами: «Я от цитаты из „Красной нови“ не отрекаюсь. <…> Вопрос в той формулировке, в какой он стоял в 1921 году, снят жизнью». Токер заключает, что Шаламов, хорошо знакомый с риторикой этого периода, по сути, также подразумевал: «Не отрекаюсь».

Последние годы

В 1972—1973 годах Шаламов был принят в Союз писателей СССР, выпустил сборник «Московские облака» и, выезжая из идущего под снос дома на Хорошёвском шоссе, по линии Литфонда как пенсионер и инвалид получил квартиру в доме № 2 на Васильевской улице. Он много, почти каждый год, публиковал стихи в журнале «Юность». Шаламов вёл обширную переписку, в число его корреспондентов входили Давид Самойлов, Юрий Лотман, Дмитрий Лихачёв и Вадим Кожинов. Известно, что в 1974 году Шаламов посетил 2-ю партию финального матча претендентов по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. В 1976 году Шаламов расстался с Ириной Сиротинской. В 1977 году вышел его последний поэтический сборник «Точка кипения».

Могила В. Шаламова на Кунцевском кладбище

В течение 1970-х из-за прогрессирующей болезни Гентингтона здоровье писателя постепенно ухудшалось, из-за участившихся приступов и нарушения координации движений он постоянно носил с собой справку с инструкциями по первой помощи на случай, если приступ произойдёт на улице. В апреле 1979 года, после того как его квартира была ограблена (пока Шаламов полтора месяца находился в больнице), он передал свой архив Сиротинской. В мае 1979 года тяжелобольного писателя перевезли в дом престарелых и инвалидов Литфонда на улице Лациса в Тушине, где он провёл последние три года жизни.

Шаламова продолжали навещать друзья и близкие — в первую очередь Сиротинская, Александр Морозов и врач Елена Захарова (дочь переводчика Виктора Хинкиса). По воспоминаниям Захаровой, в доме престарелых, где в основном находились больные, которые не могли обслуживать себя сами, не хватало персонала, а уход ограничивался формальностями. Шаламов почти потерял зрение и слух, и ему стоило большого труда дойти до туалета, оборудованного в «предбаннике» его палаты. Тем не менее, Шаламов продолжал сочинять: новые стихи, записанные в 1981 году Сиротинской, были опубликованы в очередном номере «Юности».

Чуть ранее, осенью 1980 года, Морозов записал и передал на Запад цикл стихов, опубликованных в парижском журнале «Вестник РХД» (большинство из них, правда, были написаны ещё в середине 1970-х и ошибочно восприняты Морозовым как новые). По свидетельству Сиротинской, после публикации в «Вестнике РХД» «бедная, беззащитная его Шаламова старость стала предметом шоу»: к плачевному состоянию, в котором оказался писатель, стали проявлять интерес журналисты, в том числе западные, и можно было видеть, как фоторепортёр делает эффектный постановочный снимок, а за этим наблюдает, вероятно, приставленная КГБ сиделка.

Осенью 1981 года после поверхностного обследования медицинской комиссией Шаламову была диагностирована сенильная деменция. 15 января 1982 года его перевели в психоневрологический интернат на Абрамцевской улице (район Лианозово). Есипов предполагает, что перевод не столько был мотивирован медицинскими соображениями, сколько решал задачу изолировать Шаламова от посетителей. Во время транспортировки писатель простудился, заболел пневмонией и скончался 17 января 1982 года; причиной смерти указана сердечная недостаточность.

Несмотря на то, что Шаламов всю жизнь был неверующим, Захарова, знавшая, что он был сыном священника, настояла на похоронах по православному обряду. Отпевание в храме Николы в Кузнецах провёл протоиерей Александр Куликов, поминки организовывал философ Сергей Хоружий. Шаламов был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве (8 участок). По воспоминаниям А. Морозова, на церемонии присутствовали около 150 человек, он и Федот Сучков читали стихи покойного. Позже на могиле был установлен памятник работы Сучкова. По составленному ещё в 1969 году завещанию всё имущество, включая права на свои произведения, Шаламов завещал Ирине Сиротинской.

Варлам Шаламов был дважды женат: в первый раз в 1934—1956 годах — на Галине Игнатьевне Гудзь (1909—1986), в этом браке родилась дочь Елена (в замужестве Янушевская, 1935—1990)

Вторым браком в 1956—1966 годах — на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой (1909—1989). Пасынок (сын Неклюдовой от предыдущего брака) — филолог и востоковед Сергей Юрьевич Неклюдов (род. 1941). После смерти Ирины Сиротинской права на произведения Шаламова принадлежат её сыну, популяризатору и исследователю Шаламова Александру Леонидовичу Ригосику.

История публикаций и признание

Трудом жизни Варлама Шаламова считается цикл «Колымские рассказы», состоящий из шести сборников рассказов и очерков («Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2», написаны в 1954—1973 годах). Шаламов настаивал, что цельными произведениями являются именно сборники с сохранением порядка, в котором расположены рассказы. Он писал: «Композиционная цельность — немалое качество „Колымских рассказов“. В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал „Колымские рассказы“ как целую книгу, а не отдельными рассказами, — отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят все читатели. Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции». Также библиография Шаламова включает автобиографические произведения «Четвёртая Вологда» и «антироман» «Вишера», пьесы «Анна Ивановна» и «Вечерние беседы», массив воспоминаний и эссе и корпус стихотворений.

Отдельные стихи Шаламова из «Колымских тетрадей» издавались в журнальных публикациях в конце 1950-х, с 1961 года в Советском Союзе вышли пять поэтических сборников, включавшие в общей сложности около трёхсот стихотворений из примерно 1300 известных. При жизни писателя «Колымские рассказы» издавались только за рубежом. Международное признание (но ещё не авторские отчисления) пришло к Шаламову, когда он уже умирал в доме престарелых, с первыми американскими изданиями «Kolyma Tales» (1980) и «Graphite» (1981), оба в переводе Джона Глэда. В одной из первых рецензий в журнале «Inquiry» Энтони Бёрджесс утверждал: «В плане содержания как такового у Шаламова нет ничего, что привнесло бы в наше возмущение что-то новое.

Мы сполна нахлебались ужасов. Чудо рассказов Шаламова — в стилевых эффектах и художественном отборе, а не в гневе и горечи, которыми они наполняют. Исходные условия представляют собой всеобъемлющую несправедливость, которая не может быть для художника предметом осуждения, и выживание в обстоятельствах, когда смерть предпочтительнее». Проза Шаламова, с тех пор, как она стала известна на Западе, вошла в канон «свидетельской» литературы XX века — документальной и художественной прозы переживших Холокост и нацистские лагеря смерти европейских авторов (Примо Леви, Эли Визеля, Имре Кертеса, Хорхе Семпруна, Тадеуша Боровского), которые решали сходные задачи — найти выразительные средства для описания ужасного, непредставимого и непередаваемого опыта.

Семпрун много делал для популяризации «Колымских рассказов» на Западе, а Леви рецензировал их итальянский перевод. В 1981 году французское отделение ПЕН-клуба наградило Шаламова премией Свободы. Первые советские издания сборников рассказов состоялись в 1989 году, полностью в России цикл издан в двух томах в 1992 году. «Колымские тетради» были изданы под редакцией И. Сиротинской в 1994 году, полный поэтический корпус Шаламова, включающий стихотворения, написанные в конце 1940-х — начале 1950-х на ключе Дусканья и в Якутии, и стихотворения 1960-х годов, известные только по аудиозаписям, вышел в 2020 году в двух томах под редакцией В. Есипова.

Проза. «Колымские рассказы»

Имя Шаламова связано прежде всего с формой рассказа — сжатого, концентрированного высказывания. Вольфганг Казак так определяет основные свойства шаламовского рассказа: его сюжет ограничивается одним случаем, пережитым самим автором; описание точно и лишено «стилистических тонкостей»; впечатление создаётся «изображением самой жестокости, бесчеловечности происходящего».

Елена Михайлик формулирует элементы шаламовской интонации как «медлительное, строго объективированное повествование, чуть-чуть сдвигаемое то едва уловимой чёрной иронией, то кратким эмоциональным всплеском». Геннадий Айги писал об избранной Шаламовым форме на примере рассказа «Зелёный прокурор», что в нём «проглядывает какая-то особая, не бывшая до сих пор большая форма прозы (не роман, не исследование, не повесть… — некое крупное абстрагированно-чистое соответствие „нероманной“ трагедии времени)». Язык рассказов Шаламова отличается музыкальностью, наличием ритма и отчётливых смен темпа, использованием повторов и аллитераций, придающих прозе диссонансное звучание.

Шаламов считал колымские лагеря, сочетающие жестокие климатические условия и каторжный труд заключённых, воплощением абсолютного зла: «Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе…» («Инженер Киселёв»), «Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет. <…> Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть» («Красный крест»). Шаламов описывает лагерь как обстоятельства предельной дегуманизации, в которых человек утрачивает всё, что делает его личностью, включая свойства языка и памяти, и сводится к чисто физиологическим процессам, механическому существованию. Автор «Колымских рассказов» не уделяет внимания психологическому развитию своих героев, а только показывает их поведение в исключительных обстоятельствах, куда они помещены, когда на кону стоит выживание.

Это было и одной из точек его полемики с Солженицыным: тот предлагал более оптимистический взгляд, в котором лагерь может быть ещё и источником нового знания и лучшего понимания жизни. В то же время В. Бабицкая замечает, что сами рассказы Шаламова дают и галерею персонажей, сохранивших нравственный стержень и способность проявить доброту и милосердие. Состояние постоянной близости смерти, конечности и, в общем, бессмысленности жизни, в котором существуют персонажи Шаламова, Клаус Штедтке называет концом гуманизма. Андрей Синявский характеризует «Колымские рассказы» как написанные «перед лицом жизни»: «Пережив жизнь, человек спрашивает себя: а почему ты живой? В колымском положении всякая жизнь — эгоизм, грех, убийство ближнего, которого ты превзошёл единственно тем, что остался в живых. И жизнь — это подлость. Жить — вообще неприлично. У выжившего в этих условиях навсегда останется в душе осадок „жизни“ как чего-то позорного, постыдного. Почему ты не умер? — последний вопрос, который ставится человеку… Действительно: почему я ещё живой, когда все умерли?..»

В программном эссе «О прозе» Шаламов писал: «Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму». Он осуждал «пухлую многословную описательность», искусно сочинённую историю и детальную прорисовку персонажей, которые, с его точки зрения, не предотвратили Колыму и Освенцим. Шаламов искал адекватные форму и выразительные средства для описания опыта лагерей и пришёл в итоге к тому, что сам характеризовал как «новую прозу»: «Новая проза — само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ». В другом месте он определял: «Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в „Колымских рассказах“ нет.

Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой. Не проза документа, а проза, выстраданная как документ». Интерпретируя эти слова, Валерий Подорога рассматривает метод Шаламова как уступку художественному в ущерб свидетельствованию: «Всё более совершенные приёмы литературного письма препятствуют превращению прозы в документ. В „Колымских рассказах“ неизменно присутствует тяга к высокохудожественному исполнению, эстетическое чувство, некий добавок, который ослабляет действие истины (достоверности). Иногда появляются не те, чужие слова и сочетания, эстетически оправданные, но несколько декоративные, отвлекающие читателя». Михайлик возражает Подороге, она рассматривает «Колымские рассказы» как завершённый результат поиска Шаламовым как писателем нового языка, которым может быть описано то, что ранее не осмыслялось культурой, и который и не должен был быть чистым свидетельством.

Она видит прямую преемственность между прозой Шаламовым и теорией «литературы факта» Сергея Третьякова, но с тем отличием, что для того, чтобы яснее передать те нечеловеческие состояния, которые возникают в лагерях, Шаламов пишет не документ, а художественную прозу, впечатление от которой «совпало бы со впечатлением от пережитой реальности». В то же время писатель декларировал, например, что всем убийцам в его рассказах оставлены настоящие имена. Историк Арсений Рогинский, называя «Колымские рассказы» «великой прозой, выдержавшей испытание документом», отмечал, что, допуская ошибки, например, в званиях и должностях встреченных им людей, Шаламов очень точно описывал именно те юридические процедуры и практики, которые бытовали в колымских лагерях во время действия рассказов. Такие исследователи сталинских лагерей, как Роберт Конквест и Энн Эпплбаум, понимая, что имеют дело с литературным произведением, тем не менее использовали рассказы как первичный источник.

Ещё одна особенность «Колымских рассказов» — их интертекстуальность и полифонизм, при последовательном чтении цикла создающие эффект того, что реальность одновременно дополняется и ускользает: события повторяются, голоса рассказчика, которого зовут то Андреев, то Голубев, то Крист, то собственно Шаламов, переплетаются; первое лицо в повествовании сменяется третьим; повествователь с неполным знанием сменяется всезнающим повествователем. Сосуществование рассказов в рамках цикла позволяет проследить, как одна и та же история или судьба одного и того же персонажа, описанные в одном рассказе, получают развитие, предысторию или подтверждение или, напротив, опровергаются в другом рассказе. Токер и Михайлик рассматривают этот приём в первую очередь как передачу автором состояния распада личности в лагере: когда единственной настоящей заботой заключённого становится выживание, его память нарушается, а описанные события могли произойти с любым человеком или со всеми разом.

Главной реальностью становится собственно факт гибели, а не её конкретные обстоятельства. По выражению Варвары Бабицкой, Шаламов говорит из братской могилы. В статье 1999 года Солжненицын, анализируя этот приём, в очередной раз заявил о своём принципиальном несогласии с автором: «Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого. В рассказах <…> действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт.

Предположить, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями, а лишь палочками, которые использует лагерь? Конечно, он писал о запредельных страданиях, запредельном отрешении от личности — и всё сведено к борьбе за выживание. Но, во-первых, не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом. А во-вторых, это прошло у Шаламова слишком сквозно, и я вижу тут изъян его пера. Да в „Надгробном слове“ он как бы расшифровывает, что во всех героях всех рассказов — он сам. А тогда и понятно, почему они все — на одну колодку. А переменные имена — только внешний приём сокрыть биографичность».

Одновременно с поздними «колымскими рассказами», на рубеже 1960-х — 1970-х Шаламов написал «Вишерский антироман», также организованный в виде цикла коротких, законченных рассказов и очерков, но в нём он избрал другой угол зрения: во всех составных частях «антиромана» рассказчик — Варлам Шаламов, каким он помнил себя образца 1929 года.

По определению Михайлик, «этот невнимательный, зажатый в тиски клише и ограниченный своим представлением о себе рассказчик крайне предвзят и предельно слеп ко всему, что выходит за пределы его убеждений и опыта». В некоторых случаях это можно видеть, сопоставляя описание событий и людей в «антиромане» с их же описанием в «вишерских» «колымских рассказах», где проявляется подлинное отношение Шаламова-автора. Михайлик заключает, что Шаламов, поставив себе задачу при написании «антиромана» увидеть то, что он увидел в 1929 году, и не увидеть, пропустить то, что он смог осознать только позже, выиграл как теоретик литературы и проиграл как писатель: читатель, знакомящийся с «антироманом» без учёта оптики «Колымских рассказов», не обнаружит ничего, кроме довольно поверхностной документалистики.

Шаламов определял себя как наследника «не гуманной русской литературы XIX века, а <…> модернизма начала века». В записных книжках он приводит свой диалог с Николаем Оттеном: «Оттен: Вы прямой наследник всей русской литературы — Толстого, Достоевского, Чехова. — Я: Я — прямой наследник русского модернизма — Белого и Ремизова. Я учился не у Толстого, а у Белого, и в любом моём рассказе есть следы этой учёбы». Веру в то, что добродетель исходно присуща человеческой природе, в самосовершенствование через поиск истины и страдание и в то, что именно «простой народ» ближе всего к обладанию этой высшей истиной, Шаламов считал фундаментальной ошибкой романистов XIX века, результат которой — в том числе и террор против интеллигенции.

Однако если Толстого он не принимал категорически, то отношение Шаламова к Достоевскому было многогранным: он много писал о гениальности Достоевского и непреходящей актуальности его романов в эпоху «двух мировых войн и революций», но также много и критиковал. Не последнее место здесь занимает полемика с «Записками из Мёртвого дома»: каторжный опыт Достоевского, по мнению Шаламова, тем не менее не дал тому разобраться в сущности профессиональных преступников («блатарей»), и здесь Достоевский повторил общую ошибку русской литературы. В записных книжках Шаламов резюмировал: «В наши дни Достоевский не повторил бы фразу о народе-богоносце». У Михаила Зощенко, старшего современника и тоже мастера рассказа, Шаламов выделял те же черты, которые оттачивал в своей прозе: «Зощенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. <…> Зощенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трёхмерную перспективу), показавшим новые возможности слова». Говоря о «конце гуманизма» у Шаламова, Штедтке отмечает его близость к экзистенциализму абсурда Альбера Камю.

«Инструмент» (из сборника «Златые горы»). К Данте Алигьери как к поэту, оставившему образцовое описание ада, Шаламов обращался неоднократно.

Шаламов так формулировал своё эстетическое кредо: «Лучшее, что есть в русской поэзии, — поздний Пушкин и ранний Пастернак». Поэзию Шаламова, силлабо-тоническую, основанную на ритме и рифме, преимущественно написанную ямбом или хореем с разбиением на четверостишия, как правило рассматривают как достаточно традиционную для русского стихосложения, даже в чём-то архаичную (Леона Токер пишет, что его стихи могли казаться анахронизмом уже на фоне Евтушенко).

В то же время Вячеслав Иванов утверждал, что шаламовский четырёхстопный ямб отличается от традиционного и что «его поэзия стремится к оригинальности в размере, метре, ритме и рифме, о которой он так поразительно рассказал Пастернаку, — рифма как способ поиска чего-то нового не только в форме стиха, но в сути того, что он пишет». В соответствии с собственными идеями о теории поэзии, Шаламов строил стихи на своего рода звуковом каркасе — на повторяющихся согласных, которые должны были содержаться в ключевых для понимания образов словах.

Поэзия Шаламова больше всего известна описаниями суровых колымских пейзажей, но не ограничивается ими, а включает и любовную лирику, и размышления об истории и культуре. Его стихи, по выражению Казака, «в простой и не особенно сжатой форме отражают горечь его жизненного опыта», они полны тоски по человечности, а главными образами в них становятся снег, мороз и, как утешение, подчас обманчивое, — огонь.

К. Львов видит в Шаламове, помещавшем человека в окружение стихии и активно использовавшем образы природы в метафорах, с одной стороны, продолжателя традиции философской пейзажной лирики Державина и Фета, а с другой — «товарища по натурфилософии» Заболоцкого и обэриутов.Георгий Адамович, рецензируя «Дорогу и судьбу», писал, что ему «трудно отделаться от „колымского“ подхода» к поэзии Шаламова: «Может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества<…>?» Адамович заключал, что у Шаламова «развеялись иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики». Одним из любимых исторических персонажей Шаламова был протопоп Аввакум, которому посвящены написанное в 1950 году на ключе Дусканья четверостишие «Всё те же снега Аввакумова века» и программная поэма «Аввакум в Пустозерске» (1955). Он находил множество параллелей между своей судьбой и судьбой идеолога Раскола: преследование за убеждения, многолетнее заточение на далёком Севере, автобиографический жанр произведений.

Произведения

Цикл «Колымские рассказы» (написаны в 1954—1973 годах)

«Колымские рассказы»

«Левый берег»

«Артист лопаты»

«Очерки преступного мира»

«Воскрешение лиственницы»

«Перчатка или КР-2»

Сборники стихов из «Колымских тетрадей» (написаны в 1949—1954 годах, при жизни автора частично опубликованы в журналах)

«Синяя тетрадь»

«Сумка почтальона»

«Лично и доверительно»

«Златые горы»

«Кипрей»

«Высокие широты»

Сборники стихов, изданные при жизни

«Огниво» («Советский писатель», 1961)

«Шелест листьев» («Советский писатель», 1964)

«Дорога и судьба» («Советский писатель», 1967)

«Московские облака» («Советский писатель», 1972)

«Точка кипения» («Советский писатель», 1977)

Пьесы (не изданы при жизни)

«Анна Ивановна» (пьеса)

«Вечерние беседы» (пьеса)

Автобиографическая проза, воспоминания (не изданы при жизни)

«Четвёртая Вологда» (повесть)

«Вишера. Антироман» (цикл очерков)

«Моя жизнь — Несколько моих жизней»

«Двадцатые годы»

«Москва 20-х — 30-х годов»

Отдельные рассказы и очерки Шаламова, не входившие в сборники, были опубликованы прижизненно в журналах в 1930-х годах и далее, начиная со второй половины 1950-х годов. В собраниях сочинений Шаламова (четырёхтомное, подготовленное издательством «Художественная литература», вышло при участии издательства «Вагриус» в 1998 году, шеститомное — в 2004—2005 годах в издательстве «Терра — Книжный клуб», при переиздании в 2013 году добавлен дополнительный 7-й том, все издания под редакцией И. П. Сиротинской) значительное место занимают также его эссеистика, записные книжки и письма.

Астероид 3408 Шаламов, открытый 17 августа 1977 года астрономом Николаем Черных, был назван в честь В. Т. Шаламова.

На могиле Шаламова был установлен бронзовый бюст работы Федота Сучкова на гранитном постаменте на основе прижизненного деревянного скульптурного портрета. В июне 2000 года бюст был похищен, вероятно, сборщиками металлолома. В 2001 году взамен похищенного был отлит и установлен чугунный бюст.

В 1990 году в Вологде на доме причта, в котором родился Шаламов, была установлена мемориальная доска, а с 1991 года в части помещений действует мемориальный музей писателя. В доме проходят вечера памяти, а раз в несколько лет — конференция «Шаламовские чтения».

Шаламову посвящены экспозиции в краеведческом музее в школе в Томторе (Якутия), где он работал фельдшером в 1952—1953 годах (открыт в 1992 году), в созданном в 1994 году краеведом Иваном Паникаровым музее памяти жертв политических репрессий в Ягодном и c 2005 года в здании Магаданского областного противотуберкулёзного диспансера № 2 посёлка Дебин (бывшая Центральная больница заключённых Дальстроя), где Шаламов работал в 1946—1951 годах (оба — Магаданская область). С 2013 года на здании диспансера установлена и мемориальная доска.

В 1995 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник жертвам политических репрессий по проекту Михаила Шемякина. Одна из табличек на нём цитирует рассказ Шаламова «Воскрешение лиственницы».

В 2007 году памятник Шаламову работы скульптора Рудольфа Веденеева установлен в Красновишерске, выросшем на месте Вишлага, где писатель отбывал срок в 1929—1931 годах. В 2005 году на стене Троицкого монастыря в Соликамске, где останавливался этап Шаламова по пути в Вишлаг, открыта мемориальная доска.

В 2013 году мемориальная доска работы скульптора Георгия Франгуляна была открыта на доме в московском Чистом переулке, где была квартира Гудзей и где до второго ареста три года прожил Шаламов. Историк и сотрудник «Мемориала» Ирина Щербакова[en] отмечала, что надпись о том, что Шаламов жил в этом доме «между арестами», — первое в Москве упоминание о репрессиях на мемориальной доске.

В 2013 году в Берлинском доме литературы открылась посвящённая Шаламову выставка «Жить или писать». В 2016—2017 годах она была показана в Международном Мемориале в Москве.

В декабре 2015 года художник Zoom создал граффити с изображением портрета Варлама Шаламова на книжной странице на стене дома № 9 в 4-м Самотёчном переулке в Москве (этот дом находится около Музея истории ГУЛАГа).

В июне 2021 года в Вологде прошёл открытый фестиваль «Четвёртая Вологда», посвящённый жизни и творчеству Шаламова. В рамках фестиваля был презентован новый туристский маршрут по шаламовским местам, разработанный сотрудниками Вологодской областной картинной галереи.