воле не дурен и против воли не блажен“ в одном очевидно ложно, а в другом истинно. В самом деле, блаженным никто не бывает против воли, зато непорочность [есть нечто] произвольное. Иначе придется оспорить только что высказанные [положения], и [окажется], что нельзя признавать человека ни источником, ни „родителем“ поступков в том смысле, в каком он родитель своих детей» (EN 1113 b 15).

Далее Аристотель говорит, что справедливость отмеченного подтверждается как поступками отдельных лиц в сугубо частных делах, так и самими законодателями, ибо они наказывают и преследуют поступающих дурно, за исключением тех случаев, когда эти лица действуют под влиянием насилия или по неведению, в чем они неповинны, в то время как они (законодатели) награждают почестями поступающих прекрасно для того, чтобы одних вознаградить, а других устрашить… И незнание наказуется в том случае, если окажется, что человек сам виновен в своем незнании, как, например, на пьяных налагается двойное наказание, так как принцип действия — в нем: ведь в его власти было не напиться, а пьянство и есть причина незнания. Точно так же они (законодатели) наказывают тех, кто не знает какого-либо закона, который следует и не трудно знать (см. там же, 1113 b 20–30).

Предвидя, однако, возможное возражение, что никто не властен над своими «представлениями» и что субъективно всякий стремится к тому, что кажется ему благом, хотя на деле это может быть злом, Аристотель пишет: «Но если всякий в известном отношении виновник собственного характера, то он в известном отношении может быть назван и виновником своих представлений».

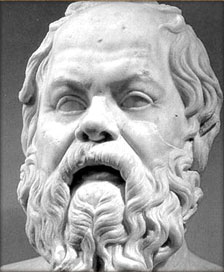

В «Большой этике» Стагирит упрекает Сократа (если говорить в современных терминах) в примитивном детерминизме. По словам Аристотеля, Сократ утверждал, что не в наших силах быть достойными или недостойными людьми, поскольку, если бы пришлось спросить любого человека, хотел бы он быть справедливым или нет, ни один не выбрал бы несправедливость; то же самое было бы при выборе между мужеством и трусостью и другими добродетелями. Очевидно, следуя Сократу, необходимо признать, что люди порочны не по своей воле. Соответственно они не по своей воле и добродетельны. Но если это так, заключает Аристотель, то нелепо призывать к добродетели, ибо, хороши ли мы или плохи, — это от нас не зависит (см. ММ 1187 а 5—15).

Таким образом, налицо полное расхождение между Сократом и Аристотелем по вопросу о значении воли, о возможности проявления слабоволия и невоздержанности в поступках человека. Аристотель обвиняет Сократа в игнорировании очевидных фактов. Так, общеизвестно, что человек, нередко ведая о лучшем, выбирает худшее; зная о дурных последствиях своего поступка, не удерживается от соблазна и страсти. Вследствие слабоволия он пробует, например, сладости, исходя из того, что «сладкое приятно», хотя и придерживается мнения, что ему следует избегать сладостей.

Кажется невероятным, чтобы Сократу с его жизненным опытом были неведомы такие явления, как невоздержанность и слабоволие, неизвестны случаи расхождения между знаниями и добродетельными поступками, а также конфлик ты между умом и сердцем. Ведь невоздержанность, слабоволие или, скажем, проявление трусости — обыкновенные феномены, наблюдаемые в повседневной жизни. Да и, по словам Ксенофонта, Сократ осуждал невоздержанность и восхвалял воздержанность, самообладание — egkratia, то есть как раз то, что является противоположностью akrasia, или невоздержанности, которую он, Сократ, по словам Аристотеля, будто бы отрицал и считал невозможной (см. Ксенофонт. Воспоминания, I 5, 2; 4).

В то же время трудно допустить, чтобы Аристотель, не поняв сути дела, исказил Сократа и приписал ему отрицание «очевидных фактов». Но если это так, то есть если Сократ и Аристотель в одинаковой мере признавали «очевидные факты», то чем в таком случае объяснить столь разительное их расхождение относительно этих фактов? По этому поводу исследователи высказывают разного рода предположения.

Так, представляется правдоподобным взгляд, согласно которому Сократ, не отрицая очевидных фактов, давал им собственное толкование и потому употреблял термин «знание» в необычном смысле; он тесно связывал знание с моралью и считал, что подлинное знание есть этическое знание; для него ни один человек, знающий, что такое добро, никогда не будет поступать дурно. Это означает, что критерий приложения термина «знание» у Сократа был более строгим, чем обычный критерий: никакое знание нельзя считать моральным (т. е. подлинным) знанием до тех пор, пока из него не будет с неизбежностью следовать хороший поступок.

Кажется, что все уладилось: Сократ употреблял слово «знание» в необычном смысле, Аристотель же апеллировал к обычному языку; первый не отрицал очевидных фактов, но давал им иное истолкование, второй признавал нововведение Сократа, но указывал на расхождение между сократовским и общепринятым пониманием знания. И Сократ и Аристотель, по-разному истолковывая термин «знание», расходились в употреблении слов, т. е. спорили о словах. Но при таком допущении возникает вопрос: почему Сократу необходимо было прибегать к необычному употреблению слов, а Аристотелю понадобилось говорить о лингвистическом значении терминов, если все их разногласия сводились к расхождениям терминологического порядка?

Иногда высказывается мысль, что Сократ употреблял слово «знание» и другие подобные термины в необычном (парадоксальном) смысле, потому что необычное (парадоксальное) суждение сильнее воздействует и лучше запоминается. Но, как справедливо замечает Дж. Бамброу (33, 296), такое решение сократовского парадокса само по себе парадоксально, ибо ссылка на особенность стиля Сократа не может объяснить, почему этот вопрос занимал умы философов и ученых в течение двух с половиной тысяч лет: нельзя же полагать, что в течение столь длительного времени люди спорили о словах, боролись с тенями и становились на сторону Сократа или Аристотеля, не улавливая словесного характера их расхождений.

Но если спор, о котором идет речь, был и остается не мнимым, а действительным, то правомерен вопрос о сути дела, о предмете спора. Для ответа на этот вопрос мы предварительно обратимся к современным дискуссиям об отношении знания (науки) к нравственности, полагая, что выход в современность не помешает, а, напротив, поможет разобраться в существе давних расхождений.

Сошлемся на один пример. Советский философ Э. В. Ильенков, подводя итог дискуссии о взаимоотношении знания и поведения, в первую очередь обращает внимание читателя на то, что полемика идет об очевидных фактах, что тема спора знакома всякому. «Каждый из нас, — пишет он, — чуть ли не с детства постигает, что доводы ума далеко не всегда согласуются с велениями сердца, а голос совести частенько входит в конфликт с выкладками рассудка… Эта борьба мотивов — конфликт „ума холодных наблюдений и сердца горестных замет“, конечно, не выдумана злокозненными сторонниками философского дуализма» (14, 407). Считая, что задача заключается в преодолении антиномии «ума» и «сердца», он продолжает: «Одни хотят решить задачу путем „гуманизирования научного мышления“, хотят вооружить теоретически-бесстрастный интеллект „ценностной ориентацией“. Другие, напротив, хотят оснастить силой научной прозорливости, мощью теоретического интеллекта гуманистические устремления людей, так сказать, „онаучить“ гуманизм. И те и другие с двух разных сторон делают одно и то же общее хорошее дело. Кому не хватает научной грамотности, того надо вооружать наукой, а кому не хватает нравственного начала, того, конечно, надо прежде всего развивать в отношении нравственности… Не разрешен ли тем самым спор, не установлено ли этим, что то, „о чем спорят философы“, в данном случае — противоречие мнимое?» (там же, 415–416).

Далее, автор отмечает, что существо расхождений более глубокое, чем это представляется на первый взгляд; оно сводится к отличию науки от нравственности, знания от «ценностей». «Наука бесстрастно описывает то, что есть, и теоретический разум, остающийся „чистым“, не имеет ни права, ни силы судить о том, „хорошо“ оно или же „плохо“ с точки зрения „блага рода человеческого“, его „самоусовершенствования“. Именно поэтому Кант посчитал, что „чистый разум“ должен быть дополнен абсолютно независимым от него, автономным регулятором — „категорическим императивом“, который научно ни доказать, ни опровергнуть нельзя. Его можно и нужно принять на веру» (там же, 420). Говоря, что Кант предоставил право окончательного решения о том, что правильно, а что неправильно, моральному принципу как высшей инстанции, Э. В. Ильенков продолжает: «Теоретически эта позиция обосновывается у Канта тем, что рассудок (научно-теоретический интеллект) принципиально не способен учесть всю бесконечную полноту условий решения задачи, а „голос совести“ каким-то чудодейственным способом эту абсолютную полноту бесконечного ряда схватывает интегрально, сразу, без аналитического копания в подробностях» (там же, 422). Сказанное означает, что арбитром, причем безапелляционным, в вопросе о добре и зле у Канта оказывается «некий извне судящий науку жрец морали, своего рода поп новой формации, поп чисто моральной веры…» (там же, 423).

Но может быть, проблема решается иначе? Может быть, «не науку следует объявить служанкой морали (формой реализации моральных устремлений), а, напротив, мораль объявить способом воспитания в человеке научно доказанных принципов поведения, т. е. науку наделять правом управлять моралью…»? Это решение, являющееся прямо противоположным кантовскому, можно было бы, по словам Э. В. Ильенкова, считать верным, но при одном условии: «…если бы понятие (наука) было бы и в самом деле абсолютным в смысле непогрешимости, безошибочности… Если бы научное понятие и в самом деле обладало всеми теми божественными совершенствами, которые ему приписали в свое время Платон и Гегель» (там же, 425).

Итак, ни то ни другое решение нельзя признать удовлетворительным. Удовлетворительным решением, согласно Э. В. Ильенкову, является следующее: «И наука, и моральность (подлинная, гуманистически сориентированная мораль, т. е. нравственность) есть две формы сознания, выражающие и осуществляющие одно и то же конкретно-исторически понимаемое существо человека и того мира, в котором человек живет и работает. Поэтому подлинная наука и подлинно высокая нравственность не могут не совпадать в самом существе, не могут противоречить друг другу» (там же, 431).

Создается впечатление, что нечто подобное (хотя и в иной терминологии) мы уже слышали от древнего Сократа, когда в «Протагоре» и в других диалогах Платона он говорил о предвидении человеком последствий своих поступков и о подлинной добродетели как подлинном знании. Это впечатление усиливается, когда Э. В. Ильенков, развивая свою мысль, замечает, что «подлинной наукой он называет не отдельные науки, а „научное знание в целом“ (научное мировоззрение) в качестве „интегрального представителя“ (идеального образа) научной истины в высшем смысле» (там же, 432). Конкретизируя свое понимание «научной истины в высшем смысле», ученый пишет: «Такого образа истины, который для науки доступен лишь в том случае и смысле, если под ней понимается не какая-то отдельная теория, а вся научно-теоретическая культура человечества, да притом еще в перспективе ее развития» (там же, 432).

Право же, аналогичную мысль высказывал и Сократ. Если отвлечься от «интегрального представителя научной истины в высшем смысле» (поскольку об этом «интегральном представителе» Сократ говорил как о боге) и обратиться к