долго ждать благоприятного случая…

Критий скривил губы в усмешке:

– Я тоже Сократов выкормыш. И именно для того явился к вам, чтоб нам не пришлось долго ждать.

– Не понимаю, что ты имеешь в виду? – удивился Ферамен. Критий сурово произнес:

– Желаю принести клятву!

– Помилуй Зевс, да мы верим тебе, как брату, – с одушевлением вскричал Писандр. – Однако действительно – каждый в нашей гетерии обязан поклясться в том, что он сделает все для свержения демократии. Твою присягу, Критий, должно принять в торжественной обстановке. Через неделю. А теперь говори свободно.

И Критий заговорил:

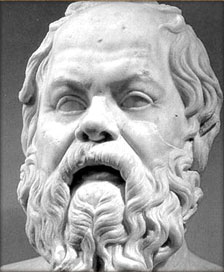

– Как я уже упомянул, я тоже ученик Сократа. Но Алкивиад перенял от него не самое ценное. Я взял у Сократа больше: софросине, искусство не быть опрометчивым.

– Алкивиад – прославленный муж, и он опасен для нашего дела, как никто до сих пор. – Писандр сделал ударение на слове «никто».

Критий усмехнулся:

– Алкивиад опаснее всего для самого себя. Знаю я моего знаменитого двоюродного братца. У него есть все, что нужно для счастья и что может привести к желанной славе, но, – тут он громко рассмеялся, – но, дорогие друзья, боги одарили в его лице не человека, а хищника! У людей же – так уж оно повелось – рождается естественное желание уничтожить хищника.

Ферамен кивнул:

– Алкивиад не живет – он мчится по жизни. Куда – вот вопрос.

Критий посмотрел в лицо Писандра, слабо освещенное тусклым огоньком лампы.

– «Любезно богам – вы слышите, Музы? – давать человеку пути направленье…»

Писандр захлопал в ладоши:

– Я аплодирую не только поэту, но и самой мысли! Вмешаться в великие планы, остановить поход, возникший в воображении мегаломана…

– Ты тоже поэт, Писандр, – подобострастно молвил софист Антифонт. – Я всего лишь обыкновенный судебный ритор, выступающий по делам об убийствах, но осмелюсь пройти дальше по твоему следу, благородный Писандр. Остановить поход – но прежде чем брызнет первая капля крови.

Писандр перевел взгляд с Антифонта на Крития.

– Так встретим же с радостью Крития, который принес нам не только себя, но и Сократову софросине. Знать цену времени и цену тому, как развиваются события, – вот главный вывод для каждого из нас; а потом – направлять, с чувством меры, терпеливо, но и неутомимо готовить час, когда с чистого неба грянет гром…

– Отлично, славный Писандр! – вскричал Антифонт. – За это стоит совершить возлияние Гермесу, богу хитрецов!

Чаши подняты. Рисунки на золотых сосудах словно шифр, сложный, как заговор олигархов.

– О чем говорил на пиру Алкивиад? – спросил Крития Писандр.

– Ни о чем особенном. О любви к Афинам. Заговорили о практическом воплощении этой Алкивиадовой любви.

– Радикальный демократ, он захочет вернуть Афинам прежнее могущество и славу, – сказал Ферамен.

– Сравняться с Периклом? – бросил Антифонт.

– О нет, превзойти Перикла! – воскликнул Критий. – Распространить демократию на всю Элладу, Афины же сделать ее главой.

– Ну нет! Это пустые мечты мегаломана…

Ферамен отверг такое предположение – не потому, что не верил в его осуществление, но как раз потому, что верил.

– Перикл тоже был мегаломаном, а сколь многого сумел добиться! – медленно проговорил Писандр.

– То, что удалось Периклу, не может удаться Алкивиаду, – с пророческой убежденностью возразил Антифонт.

– Почему? – Писандр намеренно задал этот вопрос, чтоб друзья не успокоились. – А если эти мечты понравятся всем демократам Эллады и островов? Да они откроют тогда ворота Алкивиаду! Он легко выиграет войну…

– Стало быть, мы никогда не дождемся своего часа! – одновременно воскликнули Антифонт с Фераменом.

Критий поднял и медленно опустил руки.

– Сойдем с облаков на землю, с высот мечтаний к действительности, друзья. Ибо чем смелее мечта, тем легче она рушится.

Тишина. Потом – Писандр:

– Сама по себе?

Тишина. И – Критий:

– Этому помогут.

Язычки пламени в светильниках будто подскочили и сделались ярче. Писандр собрался произнести речь, но не успел проглотить кусочек миндального пирожного, вдохнул ртом, и крошка проскочила ему в дыхательное горло. Он поперхнулся, стал задыхаться, лицо налилось кровью, посинело, набрякли жилы на лбу.

Испуганные гости вскочили, кинулись на помощь, осыпая Писандра вопросами – что с ним случилось?

А тот кашлял, руками отгоняя всех от себя. Наконец от кашля крошка выскочила. Писандр вытер ладонями лицо и проговорил с большей настойчивостью, чем было задумал:

– О любви Алкивиада к Афинам надо будет поставить в известность наших приверженцев по всей Элладе, на материке и на островах; ибо эта любовь означает, что, куда войдет с войском Алкивиад, туда же войдет с ним и демократия. А кто из лучших позволит портить себе жизнь народовластием? Если поклонники демократии захотят открыть перед Алкивиадом ворота городов, олигархи должны будут захлопнуть их у него перед носом!

– Ты хорошо видишь, проницательный Писандр, – похвалил его Антифонт.

– Все мы, собравшиеся здесь, и ты тоже, милый Антифонт, пустимся в дорогу, – заявил Писандр, все еще откашливаясь. – Завтра же условимся, кому куда и когда ехать.

Гости в знак согласия подняли обе руки, ладонями к Писандру.

– Итак, нам нечего опасаться, – подвел итог Ферамен. – Война окажется не такой-то легкой!

– Хороший руководитель думает о послезавтрашней опасности еще вчера, – заметил Критий.

Помолчали, освежаясь сочными персиками. У Ферамена сорвалось:

– Алкивиад – страшная сила…

– Бедняга, – лицемерно пожалел брата Критий. – Он слаб, если подумать, что он хочет поднять Афины. Как их поднимешь, когда на них висят сотни тяжелых гирь – голодные, бездомные, ненасытные глотки… – И он сам пренебрежительно засмеялся вместе со всеми. – Клеонт протянул черни палец – и сразу пришлось платить присяжным в гелиэе за безделье по три обола вместо двух. Того и гляди, голодные поднимут вопль, требуя четвертый обол, а где возьмет их мой бедный братец, если он хочет строить новые корабли, увеличивать численность войска, вооружения – да я уже прямо вижу, как у него от всего этого раскалывается голова!

У Писандра от смеха заколыхался живот.

– Когда захватим власть, у нас-то голова раскалываться не будет! Первым долгом прекратим расточительную выплату лодырям и голодранцам, а наш Антифонт объяснит им, что для них же лучше не получать эти три обола, чем получать.

Взрыв хохота – пламя в светильниках заметалось и чуть не погасло.

Ферамен сказал:

– Естественно! Кто же лучше всего разобъяснит им это, как не всеведущие софисты!

С улицы донеслись веселые крики. Отблеском факелов озарились высокие проемы в стенах, и имя Алкивиада то и дело вторгалось сюда, словно толпа бросалась камнями.

– Чернь тащится по домам с пира. Уже все кости обглодали, – с отвращением проговорил Аспет. – А знаете, уважаемые друзья, разумнее всего не желать никакой войны. Сколько рабов опять перебежит к противнику…

Писандр насмешливо прищурился:

– То-то я ждал, когда же ты, милый Аспет, подашь голос! Еще бы – ты загребаешь огромные деньги, отдавая свору своих рабов внаем на рудники, вот и боишься: вдруг да сбежит голов с полсотни!

– А что же мне, даром их отдавать? Может, ты так поступаешь? – довольно миролюбиво возразил Аспет, мысленно обругав Писандра: «Проклятый брюхан, сам-то из всего выжимаешь куда больше, чем все мы, вместе взятые! Мы еще не на коне, а ты уже фараона из себя корчишь и чтоб мы тебе кланялись».

Писандру не нужно было услышать эти слова – он и так понял.

– Не сердись на меня, дорогой друг. Я пошутил. Но хочешь говорить серьезно – давай. Даже если долго не будет войны, то есть если Афины будут гнить, как стоячее болото, целых полвека – а так это себе представляет Никий, – то все равно рабов у нас будет чем дальше, тем меньше. Эти говорящие машины страшно невыносливы – чуть что, заскрипит в них – и конец! Победоносная война доставит нам новых рабов. Их станет опять сколько надо, но тогда наше дело проиграно. Вполне ли ты предан ему, Аспет?

– Я? До смерти!

– Прости, дорогой Писандр, – вмешался Антифонт, – что я перебиваю вас и осмеливаюсь досказать за тебя твою мысль. Хуже всего для нашего дела – победоносная война; и, наоборот, война проигранная лучше всего: она даст нам возможность…

– Умолкни, дорогой, – строго прервал его Писандр. – Больше ни слова!

Антифонт наклонился к нему:

– Скажи, друг, не играем ли мы тут собственными головами?

Писандр мило ему улыбнулся:

– Спарта знает о нас – и она недалеко.

ИНТЕРМЕДИЯ ВТОРАЯ

Конечно, лучше не держать в селенье льва – но, уж коль держишь, не перечь ему ни в чем!

Аристофан

Я как раз дописывал сцену пира в садах Алкивиада, когда ко мне вошел смеющийся Сократ.

– Вижу, вы в хорошем настроении, – встретил я его.

– Ты все говоришь со мной, будто я – два или три человека, – напустился он на меня. – Вот странная манера! Но я пришел рассказать тебе кое-что веселенькое.

Он уселся в кресло, удобно вытянул свои босые ноги и начал:

– Держал семь пар коней. На это способны и другие эвпатриды, подумаешь ты. Конечно. Но – каких коней! Однажды в состязании четверок он взял все три награды…

– Кто, прости? – недоуменно спросил я.

Сократ выкатил на меня глаза:

– Как кто? Вот вопрос! Алкивиад, конечно. Разве в те поры говорили о ком-либо другом? Можно ли было в Афинах говорить о ком-то еще?

– О тебе, Сократ.

– Да, – согласился он. – Потому, что Алкивиад был моим любимым учеником, и еще потому, что тогда у меня родился сын.

– Лампрокл, – поспешил я показать свою осведомленность.

– Так. А знаешь ты смысл этого слова – Лампрокл? Не знаешь. Оно от двух слов: lampas, то есть «факел», и lampros, что означает «блистательный». – Сократ рассмеялся. – Мне нравился «факел», Ксантиппе «блистательный», вот мы и договорились. Лампрокл был славный мальчуган. От матери взял красоту и красноречие, от меня… что же от меня? Ей-богу, ничего, разве что привычку шататься по городу – но, конечно, без моей страсти к повивальному искусству и к игре в творца и усовершенствователя человеческих душ.

– Не надо, дорогой, насмехаться над тем, что люди веками почитали в тебе и почитают до сего дня, – заметил я.

– Ну, я-то могу себе это разрешить! – Он озорно рассмеялся и снова заговорил о сыне. – Человеческий детеныш сам по себе вещь прекрасная, но в наш дом его появление внесло много шума. Ксантиппа превратилась в настоящую наседку, и тут уж не обходилось без громкого обмена мнениями. Ксантиппа рассчитывала, что теперь я больше времени буду проводить дома. Но ты понимаешь – для моей работы нужен был более зрелый материал. Работа же моя, право, была необходима: нравы в Афинах падали все ниже и ниже, дел нашлось бы для стольких же тысяч воспитателей, сколько тысяч жителей в них было. Короче, на каждого афинянина по Сократу. Да с кнутом в руке. Впрочем, этика без доброй воли, этика, навязанная под угрозой наказания, никуда не годится, и так, мой милый, все и идет… Да нет, я шучу. Мои друзья, мои так называемые ученики – кроме Крития, который ушел от нас, – доставляли мне радость. Они научились познавать самих себя и учили этому других, а ведь это, то есть учить других, быть апостолами, и значит – распространять человеческое самосознание все дальше и шире, о