как-то будет оценено его произведение, – он старался заглушить, яростно разрушая леса, разбивая их молотком, словно одержимый демонами. Друзья помогали ему, относили доски в сторону, очищали пространство вокруг Силена от обломков мрамора.

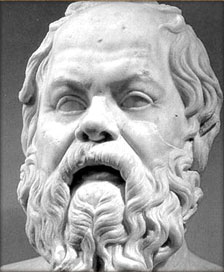

Сократ мерил изваяние озабоченными, вопрошающими взглядами, когда во двор вошел отец Критона. Седой, высокий, он поднял руку в знак привета и направился к Силену. И вдруг попятился в каком-то изумлении, да так и замер. Долго молча смотрел он, на лице его прорезались морщины. Потом медленно обошел скульптуру, рассматривая ее во всех ракурсах.

Не отрывая от статуи взора, проговорил наконец:

– Невероятно! Он в самом деле танцует! И подвыпил, добрый весельчак… Да он живой, клянусь Зевсом! – Повернулся к Сократу. – Ты один его делал?

Сократ ответил утвердительно, и Критонов отец обнял его:

– Не знаю, мальчик, сознаешь ли ты, сколь велико твое искусство. Поздравляю тебя и благодарю за то, что смогу порадовать жену изысканным подарком…

Сократ жадно ловил слова Критонова отца, но посреди его речи вдруг повернулся и бросился в дом – за родителями. Первой он нашел мать. Схватил ее, прижал к своей груди, осыпанной мраморной пылью, расцеловал ей лицо, руки, захлебываясь от счастья и благодарности, оглушил бессвязными выкриками:

– Я с ума сойду! Он сказал мне… нет, ты сама должна услышать, что он говорит! И отец! Где он? Отец! Отец!

– Что случилось? – спросил входя Софрониск, но Сократ уже и его обнимает, целует его руки, жесткие от работы с камнем, и тащит обоих к Силену и к Критонову отцу.

Тот и им похвалил работу сына, похвалил Софрониска – хорошо обучил мальчика, – а под конец произнес слова, значившие для Сократа куда больше, чем любая похвала, чем выигрыш хиосского вина или плата за труд: Критонов отец обещал сказать о Сократе влиятельнейшему человеку в Афинах, Периклу. Перикл собирает вокруг себя всех, кто способен прославить Афины, он поддерживает молодых людей в их первом полете; возможно, Сократа тоже пригласят к нему.

У Софрониска от этого голова пошла кругом. Сам он пробивался трудно – сыну открывается дорога, о какой только мечтать! С волнением, чуть ли не гневно, обрушился он на Сократа:

– Не я ли постоянно вбиваю тебе в голову, паршивый мальчишка, что ты унаследовал мое дарование? Ты же ценишь это меньше засохшей оливки!

Затем, размахивая своими большими руками, он обратился к Критону-отцу:

– Клянусь молниями Зевса, велика наша с женой радость, что сына хвалишь ты, такой просвещенный человек, знаток искусства. Я и сам думал, что Силен ему удался, однако твое мнение стоит большего – ведь, когда дело касается сына, невольно бываешь пристрастным… Но меня словно демоны рвут на части, до того бесит меня мысль, сколько он мог бы сделать, если б не шатался по Афинам, не приставал бы ко всем встречным с назойливыми расспросами о вещах и людях, до которых ему дела нет! Теперь, вижу, я не должен более терпеть этого!

Критон-старший видел, как помрачнел Сократ, но спорить с Софрониском не стал.

– Ты строг к сыну, милый Софрониск, так и должно быть. А знаешь, я тоже пожалуюсь на Сократа: он не условился со мной о плате за Силена. И теперь имеет право выжать из меня сколько угодно. – Он улыбнулся Сократу. – Итак, дорогой чудотворец, выжимай!

Сократ в смущении пожал плечами. Напрасно подсказывал ему Софрониск – подсчитать стоимость мрамора, его добычи, доставки, затраченного времени, – Сократ не в состоянии был произнести ни слова.

Отец Критона ушел с тем, что заплатит ему по собственному разумению. Силена же пускай поставят в его перистиле завтра утром, а плату и выигрыш он пришлет сейчас же.

После ухода Критонова отца начали было прощаться и друзья Сократа, но он крикнул повелительно:

– Всем оставаться! Будет пир! Что-нибудь да найдется в нашем подвальчике, а хиосское пришлют!

Он побежал в дом собрать съестное, и там отец ухватил его за кудрявый вихор и стал трепать, приговаривая:

– Ох и осел же ты, всем ослам осел! Мог потребовать от такого богача хоть тысячу драхм – видишь ведь, понравилась ему статуя! А ты и сам будто опьянел, стоишь, глаза таращишь…

– Я работал с радостью… – тихо возразил Сократ.

Мать ему улыбнулась.

– Но – с моим мрамором, – сердито попрекнул сына Софрониск.

– Полагаешь, отец Критона так скуп, что не заплатит хотя бы за камень?

– Я еще не выжил из ума, чтоб думать так – но где прибыль? А могла быть тучной, сердцу на радость. Я надрываюсь, мать надрывается, мы начинаем стареть… – Горло его перехватило. – Сегодня бы мог принести в дом кучу денег, но ты, олух, проворонил!

– Прости меня, отец. Такая на меня свалилась радость, что как-то не шли у меня из уст слова об оплате…

Софрониск невесело засмеялся.

– Хорош сынок! Слова об оплате у него из уст не выходят, а то, что в эти уста должны входить еда и питье, – это второстепенное, так? Об этом, мол, позаботятся другие?

Долго бы еще точил Сократа отец, словно ионическую капитель колонны на Акрополе, которую он в ту пору обтесывал, но, заговорив о еде и питье, сам почувствовал желание перекусить и остановился. Желание свое он, однако, прикрыл ссылкой на друзей Сократа, которые-де ждут угощения, а среди них тот, кто сейчас важнее прочих, – Критон; тут уж всякую бережливость по боку!

Фенарета с Сократом не выставили на стол во дворе ничего, что хоть отдаленно напоминало бы пышное угощение. Просто вынесли то, чем бы закусить обещанное хиосское вино: лепешки, козий сыр, лук, соленые оливки и затвердевшие медовые пряники. Фенарета тоже сердилась на сына: зачем загодя не сказал, какое событие ожидается сегодня. Теперь вот такой скудный ужин, срам один!

– Ох и недотепа ты, мальчик, – с сердцем сказала она, но тут же в ее черных глазах блеснула ласковая искорка; Фенарета погладила сына по курчавой, как барашек, голове, тоже осыпанной мраморной пылью. – Нет, хорошо, что ты не раззвонил до времени. Еще сглазил бы – и были бы теперь слезы вместо радости.

Стук в калитку! Во двор вошли рабы Критонова отца, внесли корзины с едой и лакомствами, с обещанным хиосским вином и мешочек с серебряными тетрадрахмами. Потребовали, чтобы Сократ при них пересчитал монеты и подтвердил получение трех тысяч драхм. Ясно, как небо Эллады, что Софрониск был доволен сверх меры. И в три тысячи раз вкуснее показались ему изысканные яства, присланные, помимо платы, щедрым и благородным ценителем искусств. Да и все прочие не ленились. Трюфели, лангусты, жареная рыба, паштеты, баранья нога – все мигом исчезало со стола. Пирующие торопились пробиться через эти препятствия к вину.

Вино быстро подняло настроение молодежи – оно становилось буйным.

Софрониск был человек рассудительный, он подумал: не будем с женой мешать им. Пускай козлята пошалят вволю. Чем больше они порезвятся, тем прочнее засядет в памяти Сократа этот знаменательный для него день. Большие события должны завершаться большой попойкой. Так и следует.

4

– Зачем сопрягать драгоценный хиосский топаз с родниковой водой? – вскричал Сократ. – Погрешим! Пускай наш язык узнает подлинный вкус этого сокровища среди вин!

Пили, шумели, смеялись, шутили над тем, что Перикл влюбился в Аспасию из Милета, знаменитую гетеру.

Перикл отдал свою законную жену другому мужу и взял в дом Аспасию. Этот поступок до того напрашивался на анекдоты, что даже друзья Перикла не в силах были воздержаться, а уж тем более его политические противники, аристократы и сочинители комедий, чьи злые языки и всегда-то были беспощадны, о ком бы ни шла речь.

На афинских стенах появлялись хвалебные и позорящие надписи. Эти настенные схолии были различны, как различны были люди, писавшие их.

Мир вертится вокруг Эллады,

Эллада – вокруг Афин;

Афины вертятся вокруг Акрополя,

Афиняне вокруг Перикла,

Перикл вокруг Аспасии.

Стало быть, мир вертится вокруг Аспасии!

Демократы оставляли хвалебные надписи – их сейчас цитировал Киреб:

Нищета нас не ожидает —

При Перикле не голодают!

– Отлично! И как подходит к тебе, милый пекарь!

– Но есть и другие надписи, ха-ха-ха! Вот послушайте:

О афиняне, возможно ль

Нашему народу

Лижет ж… сброду?

Несмотря на хмель, все возмутились:

– Перестань! Какая гадость! Боги ведают, кто написал такую гнусность…

– А я знаю кто, – заплетающимся языком сказал Киреб. – Я его застиг… как раз дописывал…

– Кто же это? Кто?

– Оборванец какой-то… Ха-ха, я ему говорю: и много ты этим зарабатываешь? А он: Фукидид хорошо платит, и мне, и им…

– Видно, у господ аристократов – тебя это не касается, Критон, – отменный вкус, – заметил Симон.

Неразбавленное хиосское – прекрасное, вкусное, предательское – действует, негодное, вовсю. Пирующие все смелее исследуют заманчивую тему: об Аспасии. Один утверждает – она уловила Перикла в свои сети красотой; другой – покорила его мудростью; третий – будто связями с чужеземными и отечественными знаменитостями. Критон считает, что Аспасия поймала Перикла искусностью в любви. И он на этом настаивает:

– Искушенность в любви действует сильнее, чем воловьи глаза! И сильнее персей Афродиты с ягодками на кончиках, уж поверьте мне, друзья! Я сам собираюсь проверить это…

– Да что вы делите ее на части, – подал голос Сократ. – Перикл взял ее потому, что она обладает всем этим вместе. Аспасия – великолепная женщина.

Критон вдруг пристально вгляделся в Сократа, который с чашей в руке стоял рядом со своим Силеном. Посмотрели в ту сторону и остальные – о олимпийские боги!

– Видишь? – в священном ужасе прошептал Симон Пистию.

Тот украдкой соединил указательный палец с мизинцем – защита против сглаза, отвращающая злые чары черного демона: ведь то, что он увидел, – кощунство, безбожие…

Заметив, что все притихли, замер и Сократ, хотя он, единственный из всех, понятия не имел, что так напугало его друзей.

Танцующий Силен был скорее живой, чем неживой, его лицо порозовело под лучами закатного солнца. Сократ же, чьи волосы и потное тело были припудрены мраморной пылью, стоял, такой же порозовевший, как Силен, скорей неживой, чем живой, в своей неподвижности. И как они были похожи!

У Силена широкий лоб, курносый нос, выпуклые глаза – Сократ изваял самого себя!

Киреб начал смеяться.

– Чего это ты? – спросил Сократ, которого уже тоже так и подмывало расхохотаться.

А Киреб уже прямо ржал, тряся животом, и, не в силах промолвить слово, только показывал рукой на Силена. Его смех заразил и остальных.

– Да что с вами, Критон? – не понимал Сократ. – Что тут смешного? – Его непонимание пуще веселило друзей. – Да говорите же, громы небесные! Онемели вы, что ли?

Критон ответил намеком:

– Оглянись, дорогой, сам увидишь!

– Что я должен увидеть? – поспешно оглянулся Сократ.

– Да собственное свое изображение!

Сократ вспыхнул гневом:

– И это – я? Я – этот старый козел, вечно пьяный, вечно рот до ушей? Глупости говоришь, Критон!

– Да нет. Он отлично знает, что говорит, – вмешался Киреб. – А почему ты этому старому козлу, который насмехается над людьми и вместе с толпой сатиров творит всякие безобразия, – почему ты не приделал ему копыта? Ха-ха-ха! – Киреб