Голос Платона оставался спокойным, ласковым:

– По-твоему, я дурной человек, моя Дидона?

– Нет, клянусь Афродитой!

– Значит – хороший?

– Да.

– Но ведь и хороший человек не может сделать все, что кажется хорошим другим. Есть вещи, красавица моя, которые можно изменить, и такие, которые должны оставаться как есть.

Дидона поняла. Раб останется рабом. Господин – господином. И он меня понял: я позволила себе слишком много. Он подарил мне прекраснейший призрак, а я недовольна. Но что ждет меня завтра? Как не думать об этом? Как не страшиться?..

– Темнеет, – сказала она. – Желаешь, чтобы я зажгла свет?

– Зажги.

Дидона послушно вышла. Вернулась с горящей лучиной, зажгла от нее все масляные светильники в канделябрах. Взглянула на Платона. Хитон был лишь немногим белее его лица. Боль возвращалась. Он водил рукой по лицу, словно воскрешая ее поцелуи. Они ведь – последние… Бедная моя Дидона!

11

День в постели, ночь в постели, в сладостном покое, нежные заботы Дидоны – и Платону полегчало. Ванна, легкий массаж всего тела, вкусный завтрак – и он больше не ложился.

Вышел в перистиль, где привык отдыхать. Сел в кресло под сенью колоннады. Это было его любимое место в доме. Сюда приказывал он принести столик и принадлежности для письма, здесь, вдыхая аромат роз, он записывал свои размышления, здесь овладевал мыслями Сократа, придавая им свою форму и выстраивая их в цельные литературные произведения.

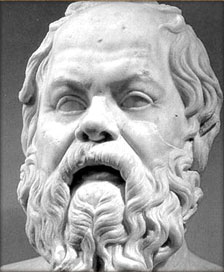

Так и сегодня. Он искал свое отношение к тому, что говорил Сократ о своей боли, к тому тяжкому долгу, какой Платон видел для себя в этом завете. Анализировал – без успеха. Из какой дали видит Сократ необходимые изменения в устройстве государства! Похоже, он хочет представить себе государство без рабов. Но разве это возможно? Кто же тогда будет работать? Из какого отдаления смотрит этот старик… Платон повертел в руках тростниковое перо: или он прозревает далеко? Платон усмехнулся, ответил себе: в детство впадает старый…

Холодно. Почему опять стало холодно? Неужели я снова в его каменной темнице? Да что же это – я все время возвращаюсь к нему?..

На короткий дорийский хитон набросил длинную хламиду, пестро расшитую птицами. Не думать! Не думать! Думать – больно. Мучительно.

Уставился на плещущий фонтан. С детства любил его. Называл «чудесным братцем». Фонтан тихонько шелестел, поворачивая по ветру свой переливчатый султан, орошал цветы. В дымке брызг, окутавшей его, играла радуга.

Платон рос среди красоты. Все вещи в доме, декоративные и полезные, были произведениями искусства. Они освобождали его от страха перед пустым пространством. Их форма, цвет, изображения фигур и целых сцен из древних преданий будили в нем воображение, дарили богатство мысли.

Юношей он любил эти предания. Искал в них глубокий смысл. Они воплощали для него тайны возникновения и существования земли и жизни на ней. Воплощали тайны в судьбах богов и титанов, сходных с человеческими судьбами благодаря смешению нереального с реальным.

Куда ни падал взор – на занавес, мозаику, живопись; чего ни касалась рука – чаши, светильника, ларца для хранения драгоценностей, – всюду встречались крылатый Гермес, Пегас, Эрот, герои в схватке с чудовищами и друг с другом. Что ни бог, ни божок – лесной ли, водяной или горные демоны, сатиры и нимфы, – то частица человеческой жизни, драма или трагедия, переживаемые смертными…

Сократ отрицает существование олимпийских и всех прочих официальных богов; в противоположность этим слишком плотским, нередко дикарским богам он выдвигает представление о высшем, более совершенном божестве, и с этим божеством у него соединяются понятия добра, красоты, добродетели.

Платон, еще юношей узнавший эти взгляды Сократа, пошел – для себя – еще дальше, переместив это безбожное божество за пределы человеческого мира, определяя, как самого бога, идею добра. Поэтому вопреки властвующим законам Платон видел в Сократе, человеке добром и справедливом, еще и человека в высшей степени набожного.

Платон вздохнул. Как прекрасен мог быть мир! Но для этого все, что составляет жизнь, должно быть пронизано гармонией. Платону страстно хотелось утишить все бурное, необузданное, неупорядоченное. В противоположность Сократу он лучше чувствовал себя в тиши уединения или в обществе избранных, чем на рынке, среди людской суеты. Он представлял себе, что государство должно создавать атмосферу добра и порядка, и считал, что управление таким идеальным государством следовало бы вверить человеку мудрому – философу. Однако, мечтая о мудром философе-правителе, Платон не спрашивал себя – а чьи же интересы должен защищать этот правитель? Не обладал Платон сократовской широтой взгляда, чтоб охватить всех людей, окружавших его. Он делил население по сословиям, учитывал интересы многих – но рабов как людей он в этот круг не включал, хотя в Афинах было почти столько же рабов, сколько свободных граждан. И знал ведь при этом, что есть рабы, куда образованнее и благороднее своих владельцев! Сам встречался с такими и от Сократа слышал – и все же порога его мечты рабы не переступили.

И вот теперь Сократ снова навязывает ему эту проблему. Платон отложил перо. Сегодня он не мог сосредоточиться для работы. Быть может, когда завершится эта история с Сократом… и когда он, Платон, будет где-нибудь далеко от Афин…

– Дидона! – крикнул он. – Я тебя вижу! Ты прячешься за кустом лавра и потихоньку следишь за мной. Зачем? Выходи, станцуй для меня!

Дидона выбралась из кустов, с первых же шагов начав танец. Она скользила среди скульптур и цветов, извиваясь гибкой веткой, ее несшитый пеплос до самой талии обнажал стройные бедра. Груди ее, просвечивающие сквозь прозрачную ткань, вздрагивали.

Платон смаковал эти минуты – минуты грустного прощания с родным домом, прощания с живой и неживой красотой.

Он подозвал Дидону. Она испугалась, увидев в руке его кинжал, но покорно приблизилась, танцуя; запрокинув голову, подставила обнаженное горло. Платон поцеловал его. Потом нарезал кинжалом маленьких желтых роз, украсил ими ей волосы.

– Твой танец – сама поэзия движения. Венчаю тебя за это цветами.

Она просияла. Догадывается ли, что это – дни прощания? Нет. Улыбается. Это хорошо. Не хочу видеть ее слез.

Услышал: стук дверного молотка. Потом знакомый голос. Удивился – что заставило престарелого Критона явиться к нему лично? Затрепетал в смутной тревоге…

Критон, закутанный в гиматий из тонкой ткани, спадающей пышными складками, торопливо шел к Платону под мраморными колоннами, и, несмотря на старость его, походка была твердой и упругой.

– Хайре, дорогой.

Платон двинулся ему навстречу, раскрыв объятия.

– Ты нужен мне, мальчик.

Волнение Платона возросло.

– Я?

– Именно ты. И я рад, что ты уже выздоровел.

Критон – совсем не как гость, скорее как хозяин – увел Платона в тень колонн. Сели на мраморную скамью. Напротив них Эрот с лукавым детским личиком натягивал лук, целясь прямо в них своей ранящей сердце стрелой.

– Любовь, – улыбнулся Критон. – Да, любви по силам очень многое… Я принес тебе тайную весть.

– Добрую? – Платон старался угадать это по тону гостя.

– Пока есть только надежда, что она будет доброй, – вздохнул Критон и рассказал: он с друзьями подготовил все для бегства Сократа. Бежать надо нынче же ночью – священную триеру уже видели на горизонте у Эгины. Завтра тюрьму Сократа осадят толпы людей, стражники, и побег станет невозможным.

– А сегодня ночью – удастся? – жадно спросил Платон.

– Наверное. Будем надеяться. Тюремщикам и сторожам я дал достаточно денег за их случайную небрежность… Впрочем, Сократа и так сторожат очень небрежно – видимо, не случайно.

– Другими словами, в твоем предприятии нет ничего опасного? Не поставишь под угрозу себя и других?

– Поставлю, – ответил Критон. – И тебя намерен поставить.

– Ты поступишь так из любви.

– Сократ ее заслужил.

– Я имел в виду себя, дорогой друг. Желая, чтобы я совершил что-нибудь для спасения Сократа, ты проявляешь любовь ко мне, – молвил Платон.

Эти слова порадовали Критона. Так говорят настоящие друзья. И он попросил Платона помочь уговорить Сократа бежать. Платон удивился – о какой малости, совершенно излишней, просит он!

– Да в этом и нужды не будет! Сократ встретит это с радостью!

– Ты уверен?

– Перед ним выбор. С какой стати изберет он худшее? Он так любит жизнь!

– Но разве еще на суде не показал он, что есть вещи, которые ему дороже жизни!

Платон возразил с такой убеждающей настойчивостью, словно перед ним был сам Сократ:

– Одно из главных его требований к человеку и к обществу – справедливость. Ты же своим предложением восстанавливаешь справедливость; отказавшись, Сократ добровольно подчинится бесправию и несправедливости.

– Я знаю это, мой юный друг, – сказал Критон, – потому и стараюсь это предотвратить. Из любви к нему, но еще и из любви к Афинам: да не запятнают они себя этим судебным убийством.

Платон вдруг почувствовал сухость в горле. Это напомнило ему о долге гостеприимства, который он выполняет довольно плохо. Хлопнул в ладоши; прибежал раб, поклонился обоим деспотам; Платон спросил:

– Какого желаешь вина, дорогой гость?

– Белого.

Через минуту принесли кратер для смешивания вина с водой и золотые чаши с танцующими вакханками.

Критон повертел чашу в руках, разглядывая буйных дев.

– Как думаешь, Платон, отчего я пришел за этим именно к тебе? Ты, мой милый, готов в любое время покинуть Афины. Ты сам сказал. Если тебе это кажется таким безболезненным, то именно ты лучше всего убедишь в этом и его. У тебя много друзей во всей Элладе, у меня тоже. Сократу есть у кого укрыться. Если он будет знать, что встретится с тобой где бы то ни было за пределами родины, – в тебе он и там найдет кусочек Афин. Возможно, это поможет ему решиться.

Платон вспыхнул:

– Покинуть Афины и для меня не будет безболезненным, дорогой Критон! Но если я хочу исполнить предназначение философа, предназначение Сократова сына – уеду, хотя уеду с болью. – Он показал на мраморный перистиль, уставленный статуями, на «чудесного братца», милый свой фонтанчик. – Взгляни на этот приветливый дом – это моя кожа, без нее я истеку кровью, но я уеду, не могу иначе – это мой долг!

Критон стиснул ему руку:

– Вижу, мой выбор был верным. Поспешим же к Сократу.

12

Думает о смерти, готовится к ней – завтра ему уже уходить… а эти двое хотят повернуть его, послать обратно, на дорогу к жизни!

Слишком внезапно. Сократ ухватился за ложе, чтоб не упасть. Сердце загорелось. Не мог вздохнуть. Не мог слова выговорить.

А те, что пришли с сияющими глазами, предлагая свободу, теперь испуганно смотрят на него, ошеломленного такой вестью. Снесет ли он ее тяжесть?

Аполлодор подсел к нему, обнял за плечи, поддерживая. Сократ не противился. Вот – вернулось дыхание. Загоревшееся сердце постепенно остужалось.

Критон решил, что при этом разговоре могут присутствовать только те из друзей и учеников Сократа, кто посвящен в подготовку побега и согласился помогать.

Эти несколько человек сидели теперь прямо на полу, подложив под себя свернутые гиматии, или стояли, замерев в напряжении, пепельно-бледные, но казавшиеся еще бледнее в полумраке камеры.

Сократ заметил, что