выходит, что установленное насилием устройство только

увеличивает теми, кто пользуется насилием, количество

людей, насилующих друг друга» (2 февраля 1907 г.).

12

Сознание рассматривается Толстым как постоянная ка-

тегория, существующая независимо от человека. Сознание

никогда не прерывается, благодаря ему есть все, что суще-

ствует. Если кажется, что сознание возникает в ребенке, то

это еще не доказывает, что зародыш его был в ребенке.

Как сон не разрывает сознания, так не прерывает созна-

ния и смерть, и рождение, т. е. переходы из одной жизни в

другую.

С этим связано понимание Толстым учения о бессмер-

тии души. «Говорят о бессмертии души, о будущей жизни, что нужно знать про это для настоящей жизни. Какой вздор!

Тебе дана возможность все увеличивающегося и увеличива-

ющегося блага здесь сейчас; чего же тебе еще надо? Только

тот, кто не умеет и не хочет находить это благо, может тол-

ковать о будущей жизни. Да и что такое в самом деле то, что

мы называем будущей жизнью? Понятие будущего относит-

ся ко времени. А время есть только условие сознания в этой

жизни. Говорить о будущей жизни, когда кончается эта

жизнь, это все равно, что говорить о том, какую форму при-

мет кусок льда, когда он растает, или, перейдя в воду, и

составные части его превратятся в пар. Кроме того, какая

мне и зачем жизнь в будущем, когда вся моя жизнь духов-

ная — только в настоящем. Жизнь моя в том, что я люблю, а я люблю людей и Бога. И то и другое не уничтожается с

моей смертью. Смерть есть только прекращение отделенно-

сти моего сознания» (9 февраля 1908 г.).

Проблема смерти всегда волновала Толстого. Он пы-

тался осмыслить ее по-разному, но так и не пришел к окон-

чательному выводу. Однажды (15 сентября 1904 г.) он за-

писал: «Я говорил себе, что смерть похожа на сон, на засы-

пание: устал и засыпаешь, — и это правда, что похоже, но

смерть еще более похожа на пробуждение. В сне я знаю

оба момента — и засыпания (хотя этого я не сознаю) и

пробуждения, который сознаю. В смерти же я знаю мо-

мент пробуждения (хотя и не сознаю его) и момент умира-

ния, который сознаю».

Жизнь Толстой сравнивал со сновидением: как снови-

дение относится к жизни настоящей, так наша настоящая

жизнь относится к жизни после пробуждения, т. е. смерти.

13

Жизнь в сновидении происходит вне времени и вне про-

странства, реальности: общаешься с умершими как с жи-

выми, хотя знаешь, что они умершие. Жизнь есть сон, и

часто к старости, как к концу времени сна, нелепость этой

жизни становится все яснее и яснее. И вот в последний год

жизни Толстой записывает в Дневник: «Мы живем безум-

ной жизнью, знаем в глубине души, что живем безумно, но

продолжаем по привычке, по инерции жить ею, или не

хотим, или не можем, или то и другое, изменить ее» (16

июля).

Отсюда мысли Толстого о безнравственности прави-

тельства, которое человек не должен поддерживать. Рус-

ский народ избегает власти, удаляется от нее. «Он готов

предоставить ее, скорее, дурным людям, чем самому за-

мараться ею. Я думаю, что если это так, то он прав. Все

лучше, чем быть вынужденным употребить насилие. По-

ложение человека под властью тирана гораздо более со-

действует нравственной жизни, чем положение избирате-

ля, участника власти. Это сознание свойственно не толь-

ко славянам, но всем людям. Я думаю, что возможность

деспотизма основана на этом» (30 марта 1905 г.).

Эти воззрения Толстого близки к трактату великого

американского мыслителя Генри Дэвида Торо «О граж-

данском неповиновении» (1849). Перечитывая его, Толстой

записал в Дневнике 14 апреля 1903 г.: «Читал Торо и ду-

ховно поднялся». Никогда и ни о ком не отзывался Тол-

стой столь высоко. Мысли Торо были настолько необходи-

мы Толстому, что он возвращался к ним постоянно. В ста-

тье «К политическим деятелям» (1903) он написал слова, исполненные огромной силы обличения и убежденности:

«Мало известный американский писатель Торо в своем

трактате о том, почему человек обязан не повиноваться

правительству, рассказывает, как он отказался заплатить

американскому правительству 1 доллар подати, объяснив

свой отказ тем, что не хочет своим долларом участвовать в

делах правительства, разрешающего рабство негров. Разве

не то же самое может и должен чувствовать по отношению

своего правительства не говорю уже русский человек, но

гражданин самого передового государства Америки…» Од-

14

нако о революции 1905 г. Толстой высказывался вполне

определенно: «Во всей нынешней революции нет идеала.

И потому не революция, а бунт» (3 ноября 1905 г.).

В развернувшейся революции Толстой усматривал «три

сорта людей», и он воспринимал их негативно: «1) Консер-

ваторы, люди, желающие спокойствия и продолжения при-

ятной им жизни и не желающие никаких перемен. Недо-

статок этих людей — эгоизм, качество — скромность, сми-

рение. Вторые — революционеры — хотят изменения и берут

на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не бо-

ящиеся насилия для приведения своих изменений в испол-

нение, а также и своих лишений и страданий. Недостаток

этих людей — дерзость и жестокость, качество — энергия и

готовность пострадать для достижения цели, которая пред-

ставляется им благою. Третьи — либералы — не имеют ни

смирения консерваторов, ни готовности жертвы револю-

ционеров, а имеют эгоизм, желание спокойствия первых и

самоуверенность вторых» (23 декабря 1905 г.).

Особенно огорчили Толстого перспективы достижения

революционерами власти. Как бы зря сквозь десятилетие, он писал незадолго до смерти: «Когда революционеры до-

стигают власти, они неизбежно должны поступать так же, как поступают все властвующие, т. е. совершать насилия, т. е. делать то, без чего нет и не может быть власти» (10

октября 1910 г.).

Протест против л ж е ц и в и л и з а ц и и , которую нес с

собою XX век, проявлялся у Толстого в различных фор-

мах. Говоря о том, что его сравнивают с Ж. Ж. Руссо, он замечает: «Я многим обязан Руссо и люблю его, но

есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает

всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую.

То, что называют цивилизацией, есть рост человечества.

Рост необходим, нельзя про него говорить, хорошо ли

это или дурно. Это есть, — в нем жизнь. Как рост дерева.

Но сук или силы жизни, растущие в суку, неправы, вред-

ны, если они поглощают всю силу роста. Это с нашей

лжецивилизацией» (6 июня 1905 г.). Все это не мешало

Толстому делать подчас весьма парадоксальные заявле-

ния, например 15 августа 1910 г.: «Вместо того, чтобы

15

учиться жить любовной жизнью, люди учатся летать. Ле-

тают очень скверно, но перестают учиться жизни любов-

ной, только бы выучиться кое-как летать. Это все равно, как если бы птицы перестали летать и учились бы бегать

или строить велосипеды и ездить на них». Или ограничи-

тельное суждение о роли науки в современном мире: «Су-

еверие науки подобное суеверию церкви в том, что будто

бы те знания, которые приобретены теми немногими, ос-

вободившими себя от необходимого для жизни труда, суть

те самые знания, называемые ими наукой, которые нуж-

ны для всех людей!» (конец июня 1910 г.).

В этом же ряду идут рассуждения Толстого о физиологи-

ческом целомудрии в браке, к которым он пришел на 82-м

году жизни: «Христианский идеал нашего времени есть пол-

ное целомудрие. Признание брака чем-то священным, даже

хорошим, есть отречение от идеала. Христианское посвяще-

ние, если допустить религиозный акт посвящения, может быть

только одно: посвящение себя полному целомудрию, а никак

не разрешенному половому общению, и обет может быть не

верности супругов, а для обоих только один: целомудрия, включающего в себя верность одному» (10 мая 1910 г.). Ког-

да же Толстому задавали вопрос: «Но как же род человечес-

кий?», то он отвечал, что это всего лишь идеал, который

люди будут неизбежно нарушать. Но стремиться к идеалу

необходимо.

Толстой высказывался на эту тему еще более резко, за-

нимая бескомпромиссную позицию, намеченную еще в

«Крейцеровой сонате». «Бороться с половой похотью было

бы в сто раз легче, если бы не поэтизирование и самых по-

ловых отношений и чувств, влекущих к ним, и брака, как

нечто особенно прекрасное и дающее благо (тогда как брак, если не всегда, то на 1000 — 1 раз не портит всей жизни); если бы с детства и в полном возрасте внушалось людям, что половой акт (стоит только представить себе любимое

существо, отдающееся этому акту) есть отвратительный, животный поступок, который получает человеческий смысл

только при сознании обоих того, что последствия его влекут

за собой тяжелые и сложные обязанности выращивания и

наилучшего воспитания детей» (16 марта 1909 г.).

16

П о с т о я н н ы й о п п о н е н т Толстого по вопросам пола

В. В. Розанов приводит в «Опавших листьях» притчу по

поводу проповеди Толстым полного полового воздержа-

ния. «Семь старцев за 60 лет, у которых не поднимается

голова, не поднимаются руки, вообще ничего не «подни-

мается», и едва шевелятся челюсти, когда они жуют, —

видите ли, не «посягают на женщину» уже, и предаются

безбрачию. Такое удовольствие для отечества и радость

Небесам. Все удивляются на старцев:

— Они в самом деле не посягают, ни явно, ни тайно.

И славословят их. И возвеличили их. И украсили их. «Жи-

вые боги на земле». Старцы жуют кашку и улыбаются:

— Мы действительно не посягаем. В вечный образец

дев 17 лет и ю н о ш е й 23 лет, — которые могут н а ш и м

п р и м е р о м вдохновиться, как им удержаться от похоти

Нетрадиционные мысли Толстого о вере, о Боге, о церк-

ви не могли остаться незамеченными Синодом. В его ста-

тьях получали выражение суждения, записанные в Д н е в —

нике. Так, в конце июня 1910 г. он записал: «Суеверие

церкви состоит в том, что будто бы были и есть такие

люди, которые, собравшись вместе и назвав себя церко-

вью, могут раз навсегда и для всех людей решить о том, как надо понимать Бога и закон Его».

Понимание Бога и души не было у Толстого канони-

ческим. Так, в январе 1904 г. он писал: «Какое заблужде-

ние и какое обычное: думать и говорить: я живу. Не я живу, а Бог живет во мне. А я только прохожу через жизнь или, скорее, появляюсь в одном отличном от других виде. Бог

живет во мне или, скорее, через меня, или, скорее: мне

кажется, что есть я, а то, что я называю мною, есть только

отверстие, через которое живет Бог».

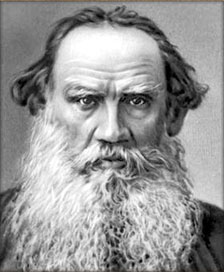

Глубоко верующий Толстой был отлучен от церкви еще

в 1902 г., когда страна, интеллигенция, так называемые

передовые демократические круги катились в бездну без-

божия и неверия, одним из результатов чего стала катас-

трофа 1917 г. Это отлучение великого писателя земли рус-

ской от церкви было, безусловно, ошибкой Синода Рус-

ской православной церкви.

17

2 Зак 3160

В. В. Розанов выступил на заседании Религиозно-фи-

лософских собраний, посвященных теме «Лев Толстой и

русская церковь», доказывая церковную несостоятельность

(а-эклезиастичность) акта об «отпадении» Толстого, ибо

«нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи

Пушкина нельзя критиковать алгебраически». Видя в Тол-

стом величайший феномен русской религиозной мысли и

истории XIX столетия, Розанов сравнивает его с дубом, на

который покусился бюрократический Синод: «Дуб, криво

выросший, есть дуб, и не