Колчака (позже золото перевезут в Иркутск; часть его будет передана зарубежным банкам в обеспечение кредитов на закупку оружия для антибольшевистских армий; судьба остальной части золотого запаса останется неизвестной). Но вместо штурма Троцкий обратился к жителям Казани с требованием покинуть город на несколько дней и прежде вывести из города детей [730] .

Правда, в телеграмме Ленину Троцкий писал, что предположение, будто он щадит Казань, действительности не соответствует: «Артиллеристы противника лучше наших. Отсюда затяжка. Сейчас, благодаря значительному перевесу сил, надеюсь на скорую развязку» [731] . Лев Давидович хитрил, чтобы Ильич не заподозрил его в мягкотелости. Тем не менее 11 сентября Казань была занята частями Красной армии без сопротивления, и в тот же день Троцкий выступил в городском театре с большой речью [732] , посвященной в основном жесткой полемике с защитниками идеи Учредительного собрания. Оратор обрушивался на правительства стран Антанты, поддерживавшие как выступление чехословаков, так и восстановление в России демократической власти. Он весьма оптимистично описывал создание крепкой Красной армии, «которая растет не по дням, а по часам», и выражал уверенность в скором занятии Симбирска, Самары и других приволжских городов. В тот же день Троцкий послал Ленину телеграмму, полную гордости, чувства правоты и удовлетворенного честолюбия по поводу успешных результатов операции под Казанью и того военно политического курса, который он проводил в вооруженных силах: «Сейчас, когда Казань в наших руках и в городе царит безукоризненный порядок, считаю долгом с новой силой подтвердить то, о чем докладывал в начале операции под Казанью. Солдаты Красной армии в подавляющем своем большинстве представляют превосходный боевой материал. Неудачи прошлых месяцев происходили из за отсутствия надлежащей организации. Сейчас, когда организация сложилась в бою, наши части дерутся с несравненным мужеством» [733] .

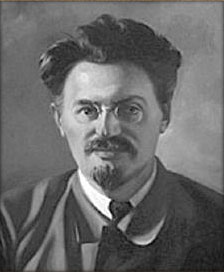

Троцкий осуществлял общее руководство боевыми операциями против А.В. Колчака на Восточном фронте в 1918 – 1919 гг., против А.И. Деникина на Южном фронте в 1919 г., против Н.Н. Юденича [734] в том же году, против польской армии маршала Ю. Пилсудского [735] в 1920 г. Подробно описывать деятельность Троцкого на фронтах Гражданской войны в эти годы – значит пересказать историю самой Гражданской войны, которой и в политическом и в военном отношении руководил Троцкий. На протяжении всей Гражданской войны он пытался самыми суровыми средствами вести борьбу против халатности, небрежности, неразберихи, продолжавшей, несмотря на объявление страны военным лагерем и вытекавшие отсюда репрессивные меры, проявляться как в центре, так и на местах. Нарком проявлял жестокость, которая могла бы считаться оправданной, если бы речь шла об обороне страны и ее выживании в условиях агрессии со стороны внешнего противника. Но в данном случае на весах истории взвешивалось совершенно другое – шла жестокая и в то же время неоправданная, нелепейшая из всех возможных гражданская война, в которой подчас родные братья, отцы и сыновья оказывались по разные стороны фронтовой линии. Жестокость Троцкого не была вызвана и по этой причине не могла быть оправдана жизненными потребностями народа и страны. Троцкий воевал за утопию, которую воздвиг себе сам и в которую фанатично верил. В то же время само положение Троцкого в качестве наркомвоенмора предопределяло тот факт, что его действия были значительно более заметны и замечаемы, нежели репрессивные действия других большевистских руководителей, хотя подчас и они не оставались незамеченными.

Еще в октябре 1918 г. он направил в Тамбовскую губернию телеграмму о борьбе с такой специфической формой крестьянского протеста, как уклонение от призыва в Красную армию. На сельские Советы возлагалась обязанность не только задерживать дезертиров, но и доставлять их в штаб соседней дивизии или полка. Дезертир, оказывавший сопротивление, подлежал расстрелу на месте [736] . Согласно приказу от 24 ноября те, кто самовольно оставлял боевой пост, подговаривал других к отступлению, дезертирству, невыполнению боевого приказа, кто бросал винтовку или продавал оружие, обмундирование или оборудование, кто укрывал дезертиров, подлежали расстрелу. В тексте приказа не фигурировали даже революционные трибуналы. Речь шла о самосуде. По приказу Троцкого в прифронтовой полосе продолжали формироваться заградительные отряды, в основном из коммунистов. В их задачи входило «ловить» дезертиров, а также «убеждать» красноармейцев не покидать боевых позиций. Однако те, кто оказывал заградительным отрядам малейшее сопротивление, тоже подлежали расстрелу [737] .

Троцкий не только декларировал на уровне приказов, но и настаивал на практическом применении своих указаний об арестах членов семей офицеров в случае «измены» советской власти. 2 декабря 1918 г. он телеграфировал члену Реввоенсовета и члену Военно революционного трибунала С.И. Аралову [738] : «Мною был отдан приказ установить семейное положение командного состава из бывших офицеров и сообщить каждому под личную расписку, что его измена или предательство повлечет арест его семьи… С того времени произошел ряд фактов измены со стороны бывших офицеров, но ни в одном из этих случаев, насколько мне известно, семья предателя не была арестована, так как, по видимому, регистрация бывших офицеров вовсе не была проведена. Такое небрежное отношение к важнейшей задаче совершенно недопустимо» [739] .

Нельзя сказать, что карательные санкции были для Троцкого самоцелью. В конце 1918 – начале 1919 г., когда части Красной армии добились серьезных успехов на юге в борьбе против казачьих сил генерала Краснова, в среде казачества наметилась серьезная тенденция прекратить боевые действия и разойтись по домам. Троцкий счел целесообразным воспользоваться этим. 10 декабря, находясь в Воронеже, он написал обращение «Слово о казаках и к казакам». Он призывал донское казачество порвать с Красновым и вернуться к мирному труду, для чего сдаваться в плен Красной армии. «Казак, который добровольно сдаст свою винтовку, получит в обмен обмундирование или 600 рублей денег», – говорилось в этом примечательном документе, в котором также содержалось обращение к патриотическим чувствам «обманутых офицеров» [740] .

Однако это, по видимому, искреннее стремление Троцкого добиться ликвидации «Донской Вандеи», как часто называли Область войска Донского по аналогии с французской провинцией эпохи революции 1789 – 1799 гг., ставшей базой роялистских восстаний, было сорвано. Распоряжение Троцкого отпускать по домам сдавшихся в плен казаков вызвало недовольство в Москве. Председатель ВЦИКа Свердлов 15 декабря телеграфировал начальнику политотдела Южного фронта И.И. Ходорковскому: «Немедленно организуйте концентрационные лагеря. Приспособьте какие либо шахты, копи для работы в них пленных и содержания их в качестве таковых». Вслед за этим только что созданное Организационное бюро ЦК РКП(б) утвердило 24 января 1919 г. циркулярное письмо ЦК об отношении к казакам, которое предусматривало фактическое «расказачивание»: «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильной беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». Этот документ требовал не только «провести массовый террор против богатых казаков», но и «беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью». Предписывалось конфисковывать хлеб, переселять на казачьи земли пришлую бедноту, провести разоружение казаков и расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после указанного срока сдачи [741] . Неудивительно, что после этого казачьи восстания, чуть было притормозившиеся, возобновились с новой силой, а казачьи подразделения стали одной из опор армии генерала Деникина. Сам же Троцкий предстал в глазах казаков откровенным провокатором.

Для большевистской власти в годы Гражданской войны исключительно важным было обеспечение единого руководства и командования вооруженными силами тех территорий, которые были объявлены советскими республиками, но формально сохраняли независимость. В наибольшей степени это касалось Украины, но проблема распространялась также на Белоруссию, Прибалтику и Закавказье. Первоначально власти этих советских республик воспринимали независимость буквально. В Украине, например, началось формирование собственной Красной армии. Троцкий был решительным противником таких юридических тонкостей и формальностей. По его настоянию 4 мая 1919 г. было принято постановление ЦК РКП(б) «О едином командовании над армиями как России, так и дружественных социалистических республик» [742] , которое устанавливало строжайшее единовластие и армейский централизм. Одновременно была разослана директива ЦК «О военном единстве» – о расформировании созданного ранее Украинского фронта, части которого были влиты в 12 ю и 14 ю армии РСФСР, и полном объединении вооруженных сил России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии.

Троцкого серьезно беспокоило повстанческое анархо коммунистическое движение, которое развивалось в различных районах Украины, но прежде всего в юго восточной ее части, где действовали отряды под руководством Н.И. Махно [743] , сосредоточившиеся вокруг местечка Гуляйполе. Махно сотрудничал с Красной армией, был даже назначен командиром бригады и за успехи в боях награжден орденом Красного Знамени. Но Махно стремился сохранять относительную самостоятельность и выполнять только те приказы и распоряжения, которые он и его штаб считали правильными и приемлемыми. Между Махно и командирами Красной армии то и дело происходили конфликты, разрывы и новые примирения. Троцкий вынужден был временами считаться с анархистским лидером, имея в виду немалую ударную силу его подвижных отрядов, которые впервые эффективно опробовали тачанки – конные повозки, оснащенные пулеметами. В то же время нарком пытался вначале приструнить махновцев более или менее мирными средствами. Однако в газете «В пути», которую посылали и в дивизию Нестора Ивановича, Троцкий подчас срывался. Махно и его соратники были глубоко возмущены статьей наркома «Махновщина: Против кого же восстанут махновские повстанцы?», появившейся в конце мая. В ней утверждалось, что Махно открывает новый фронт против советской власти (что не соответствовало действительности), а сам батька объявлялся заговорщиком и организатором мятежа.

3 июня 1919 г. Троцкий издал приказ, направленный Реввоенсовету 2 й Украинской армии, в котором потребовал «разрушения военной организации махновцев» не позднее 15 июня, запретил выдачу денег, боевых припасов и вообще какого бы то ни было военного имущества штабу Махно «под страхом строжайшей ответственности». Приказ завершался словами: «Ликвидация махновщины должна быть проведена со всей решительностью и твердостью и без проволочек и колебаний» [744] . В беседе с представителями харьковских газет, проведенной в поезде наркома 4 июня 1919 г., Троцкий говорил о своем намерении «оздоровить» правый фланг Донецкого фронта путем упразднения гуляйпольской «анархореспублики», установления единства власти, «единства армии, ее методов управления, аппарата командования». Заявляя, что командование не разрешит намечаемый в Гуляйполе съезд представителей пяти уездов, он не просто с раздражением, но в весьма угрожающем тоне утверждал, что «в борьбе с деникинцами мы не потерпим в ближайшем тылу, а тем более на самой линии фронта, никаких элементов дезорганизации и распада» [745] , хотя со стороны Махно речь шла о скромной попытке реализации права местного самоуправления, не направленного против существующей советской власти.

Рассматривая назначенный съезд как антисоветское сборище, Троцкий запретил его созыв. 8 июня последовал приказ наркома под названием