справедливо упрекали в равнодушии к нашим литературным славам, в отсутствии похвального желания ближе познакомиться с самою личностью, с жизнью наших поэтов; в последнее время, однако, стала заметна перемена к лучшему*, и потому надеюсь, что мой призыв не останется безответен. Адресовать письма покорно прошу в контору редакции «Современника», на имя Ивана Сергеевича Тургенева. Последним сроком назначается 1 января 1855 года. Я почту приятным долгом объявить имена лиц, от которых поступят письма или сведения, исключая, разумеется, те лица, которые сами того не пожелают.

Незавершенное

Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры

Степан Дубков, род. — 1788.

Юнк<ер> в пехотн<ом> полку — в 1806.

В отставке — в 1815, с чином штабс-капитана.

Живет в деревне — до 1825.» в Москве — до 1827. Опять в деревне — до 1833.

Сделан исправником — до 1839.

Поселяется в уездном городе в 1840, где живет до сих пор.

— Степан Семенович!

— Чего-с?

— Знаете ли, что я думаю, глядя на вас?

— Нет-с, не знаю — что такое-с?

— Мне кажется, что вы притворяетесь.

— То есть это как, например-с? Я притворяюсь?

— А вот как. Вот уже с лишком месяц, как я с вами познакомился и каждый день разговариваю с вами, — знаете ли, что я от вас ни разу не слыхал ни одного теплого, доброго слова, такого слова, из которого я бы мог заключить, что у вас есть сердце, что вы верите во что-нибудь, любите что-нибудь…

— Гм, — промычал С<тепан> С<еменович>, потупил голову и перенял чубук из одной руки в другую.

— Послушать вас, так для вас все равно, что бы ни делалось на свете! Неужели же жизненный опыт довел вас до такого <…>? Я этому верить не хочу — и я скорее готов думать, что вы только прикидываетесь разочарованным человеком. Откуда бы у вас бралась жёлчь, если б вы бы точно ни в чем не принимали участия.

— Гм, — повторил С<тепан> С(еменович>, — и видя, что я не продолжаю, отвернулся и плюнул в окно — Фанаберика, — промолвил он, утирая себе губы рукой.

— Что такое?

— Ф<анаберик>а-с, — повторил он, возвысив голос. — Всё, что вы изволили говорить-с, фанаберика-с. Это всё филозофия-с, — это хорошо для ученых-с, а не для нашего брата. Что же касается до жёлчи, то я вам скажу-с — у меня ее всегда было достаточно-с. Теперь я больше эдак бурой комплекции-с, а сызмала был я желт-с, как лимонная корка-с. Таким уж меня господь бог создал да матушка уродила. Это уж их было дело-с.

— Но все-таки…

— Теперь насчет любви-с, — перервал он меня. — Да что я буду любить, позвольте спросить-с? Какая из этого будет кому польза? Никому никакой-с. И притом я не знаю, почему это мне непременно надобно любить-с? Мне закон говорит: не крадь — и я не краду, а он мне не говорит — люби, мол. Нигде мне этого он не говорит-с.

— Так если б, по-вашему, закон не запрещал вам красть — вы бы крали?

— И крал бы-с, непременно бы крал.

— Поздравляю вас; но позвольте вам заметить, что есть заповедь, которая повелевает-нам…

— Знаю-с, знаю-с… Возлюбите ближнего своего… Да я и люблю ближнего-с — вообще и как самого себя. Я себе зла не делаю — и ему тоже не делаю-с и даже не желаю никогда. Но вы не в том смысле говорить изволили. Вот вы, напр<имер>, тоже говорите: верить надо. И я не прочь от этого-с… Я, напр<имер>, верю, что теперь вот день, а после будет ночь, и еще многому кой-чему я верю — а вы всё недовольны-с.

— Вы не понимаете меня — или, лучше сказать, вы не хотите меня понять.

Д<убков> помолчал.

— Нет-с, вы мне лучше скажите-ка, чему еще надобно верить. <Не закончено.>

Примечания

Условные сокращения[96]

Григорьев — Григорьев Ап. Сочинения. СПб.: Издание Н. Страхова, 1876. Т. I.

Добролюбов — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. / Под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Т. I–VI. М.; Л.: Гослитиздат, 1934–1941 <1945>.

Дружинин — Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII.

Иванов — Проф. Иванов Ив. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество. Нежин, 1914.

Истомин — Истомин К. К. «Старая манера» Тургенева (1834–1855 гг.) СПб., 1913.

Клеман, Летопись — Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева / Под. ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.: Academia, 1934.

Назарова — Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851–1853). — Вопросы изучения русской литературы XI–XX веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 162–167.

Писарев — Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. М.: Гослитиздат, 1955–1956.

Рус арх — «Русский архив» (журнал).

Рус беседа — «Русская беседа» (журнал).

Рус Обозр — «Русское обозрение» (журнал).

Сб ГБЛ — «И. С. Тургенев», сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1940 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Сб ПД 1923 — «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Пгр., 1922.

Т, Соч, 1860–1861 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправленные и дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского. 1861. Т. II, III.

Т, Соч, 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864). Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865. Ч. II, III.

Т, Соч, 1868–1871 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1868. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1874 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). M.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Фет — Фет А. А. Мои воспоминания (1848–1889). М., 1890. Ч. I и II.

1858, Scènes, I — Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff. Nouvelles russes, traduites avec l’autorisation de l’auteur par M. X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II — Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

Список иллюстраций

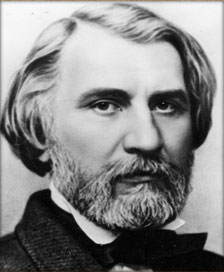

И. С. Тургенев. Гравюра по рисунку Людвига Пича с дагерротипа конца 1840-х — начала 1850-х годов. «Illustrierte Zeitung», Лейпциг, 1855, 18 августа (фронтиспис)

«Дневник лишнего человека». Черновой автограф, лист 1. Карандашом подчеркнуты места, исключенные цензурой из журнального текста повести, государственная публичная библиотека им. M. E. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

«Постоялый двор». Черновой автограф, заглавный лист. Bibliothèque Nationale, Париж

Статья о романе Евгении Тур «Племянница». Первая страница. «Современник», 1852, № 1

«Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры». Первая страница автографа. Bibliothèque Nationale, Париж

«Постоялый двор». Корректурные гранки «Современника» с карандашными пометами цензора (фрагмент). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, Ленинград

Повести и рассказы

1

В своей творческой практике Тургенев нередко объединял свои произведения по признаку жанрового или идейно-тематического единства, создавая своеобразные циклы. Так, в 1847 году на страницах «Современника» впервые появилось заглавие «Записки охотника», относившееся и к уже написанным и к только еще задуманным рассказам и очеркам о жизни русского народа; в 1869 г. Тургенев соединил все свои драматические сочинения в одном томе, озаглавив его: «Сцены и комедии»; в 1879 г. он решил выделить в новом собрании своих сочинений все шесть романов, напечатав их в хронологической последовательности, обособленно от других произведений. В специально написанном для этой цели предисловии к романам он рассматривал их как некое целостное единство, определяемое постоянством выраженного в них направления. И только свои повести и рассказы Тургенев никогда не объединял в цикл, который охватывал бы полностью или частично произведения, относящиеся к этим жанрам.

Таким образом, выражение «Ранние повести и рассказы Тургенева», которое будет использовано нами ниже при рассмотрении материала настоящего тома, казалось бы, не может иметь никакого другого смысла, кроме хронологического. Но в действительности оно обозначает понятие не только хронологическое, но и историко-литературное[97]

Поэтическое творчество Тургенева к середине 1840-х годов стало постепенно затухать: из напечатанных им в это время стихотворений 1843-м годом датировано пятнадцать, 1844-м — шесть, 1845-м — только два, притом оба они являются переводами; после января 1847 г., когда был напечатан его стихотворный цикл «Деревня», Тургенев вообще перестает выступать в печати как поэт. Тяготение к прозе раньше всего проявилось у Тургенева в драматургии — все его пьесы, созданные в 1842–1852 гг., написаны прозой. Но с 1844 г., когда был опубликован «Андрей Колосов», этот первый опыт Тургенева в области повествовательной прозы, писатель на протяжении почти десятилетия сосредоточил свою творческую энергию по преимуществу в сфере двух жанров — повести и рассказа или очерка. Первый свой роман «Два поколения» он начал писать в конце 1852 г.

Ранние повести и рассказы знаменуют собой в творчестве Тургенева значительный этап, связанный с трудными исканиями своего собственного пути в литературе, с подготовкой к самостоятельному решению новых и сложных идейно-художественных задач, выдвинутых перед литературой всем ходом общественно-исторического развития России, а также с процессом возмужания таланта писателя, с поисками своего художественного стиля. Вместе с тем ранние повести и рассказы Тургенева — это одна из наиболее интересных и значительных глав в общей истории развития русской литературы от середины 1840-х до середины 1850-х годов.

2

Сам Тургенев достаточно отчетливо представлял себе общий смысл тех событий, которые совершались в русской литературе в пору его обращения к прозе. В «Литературных и житейских воспоминаниях», в главе о Белинском, Тургенев приводит отрывок из своих лекций о Пушкине, читанных им в 1859 г. Он характеризует в этом отрывке 1830-е годы как время вторжения «в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложновеличавой школой» — школой, к которой он причисляет Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова и др. Но, по его словам, это вторжение «продолжалось недолго»: «Всё это гремело, кичилось, всё это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался < …> В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли — Белинский < …> Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не холько та литературная школа, которую мы назвали ложновеличавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины». И далее, отметив, что «в то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина», Тургенев говорит: «Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложновеличавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры» (наст. изд., Сочинения, т. 11).

Общая картина, нарисованная здесь Тургеневым, полностью соответствовала исторической истине: имя Гоголя действительно стояло во главе нового литературного движения, возникшего в середине 1830-х годов. В 1835 г. вышли в свет сборники Гоголя «Миргород» и «Арабески», в 1836 г. появился на сцене и в печати «Ревизор» — с этого времени и началось сильное влияние Гоголя на русскую литературу. Через десять лет